主题:骑兵故事(一) -- 王外马甲

十

1942年4月,129师骑兵团驻扎在河北故城县的兀兰屯,这个村子位于武官寨和郑家口之间。经过前些日子的战斗,八路军已经控制了除郑家口以外的附近地区,冀南军区机关也移营到刚被骑兵团收复不久的武官寨。这时候,陈再道司令员和宋任穷政委到太行山开会去了,部队按计划进入战时休整。

当时,武官寨周围聚集着冀南区党委、行署、军区,还有一些学校和群众团体;西南方向驻扎有新七旅二十一团(团长刘苏),北面有骑兵团、十九团(团长黄光霞)和新七旅的旅直机关(旅长易良品,43年牺牲)。

四五月份正是北方的农忙季节。刚下过几场透雨,各部队一边进行休整、一边帮助群众搞生产,田野里满是身穿八路军军装的人,随便遛一圈就能知道哪里有军队,这使得八路军的兵力分布情况暴露无遗。

骑兵团的战士们也在休整,除了干农活,还忙着开“民主会”、做游戏。这个阶段正在开展 “民主建军运动”,上级说,以前整风时动不动就捆人的做法是“左倾主义”,需要纠正。现如今提倡官兵相互敬重,发现了错误不许呵斥体罚,要开个会、民主民主、开展批评与自我批评。同时,军区政治部的刘志坚主任还组织各部队开展“创造模范俱乐部”活动,也就是让战士们自己编排几个说说唱唱的小节目、还搞一些游戏比赛什么的,对消解疲劳有好处。

团部小干事崔连喜每天拎着一把胡琴到处跑,为各连队排练伴奏。老百姓也觉得八路军唱歌、跳舞、赛跑、拔河挺好玩的,男女老少围在旁边看热闹。虽然都知道不远处就有鬼子据点,周边的邢台、邯郸、衡水、武城都聚集着日军部队,可大家却一点也不担心,觉得自己很安全。

现在看来,在敌后环境下出现这样的松懈状态,无疑是十分危险的。可是在当时,冀南抗日根据地每年都要承受四五次大规模扫荡、历经大大小小一百多次战斗,人们长期紧绷着的神经也难免会出现麻痹、甚至麻木的情况。

在反扫荡的过程中,根据地军民似乎已经掌握了一套“规律”:

鬼子扫荡前,八路军总是能及时获得情报,敌人从哪个方向来、兵力有多少,早两天就清楚了,各级干部大会小会地通报情况、布置任务,谁该干什么大家都心里有数。等到听见日军的枪炮声,主力部队跳出包围圈,到外线去打击敌人的后方;地方部队和民兵则留在当地埋地雷、钻地道、打麻雀战;而老百姓就带上四五天的口粮,跑到野地里躲起来……经过一段时间的坚壁清野、游击骚扰,日伪军的粮草就接济不上了、后方也被八路军破坏了,只好一边杀人放火抢东西、一边往回撤退。然后八路军主力又从外线回到根据地腹地,老百姓也回到村庄重建家园,大家一起庆祝反扫荡胜利。

鬼子这么折腾一次,就得消停一段时间准备军需,一两个月之内没事,两三个月以后又再来扫荡——象这样的多次重复,搞到最后大家都习惯了。地方政府事先把工作计划安排好,负责军事的干部和负责生产的干部象换班一样轮流忙碌,有时候眼看“到点了”日军却没来,干部群众还挺着急:“这小鬼子怎么还不来扫荡?早打早收场,我们好干活呀!”。

在这样的情形下,骑兵战士刘春雷当然也预感不到任何危险。虽然听说华北的日军换了个新头头,也听说这个新来的家伙有什么“新战法”,可他和战友们都对此不以为然:日本人的怪名堂见得多了,什么“分进合击”、什么“捕捉奇袭”、什么“纵横扫荡”……到最后还不是一样被八路军赶回去。别说新来个日军司令官,就是日本昭仁天皇来了又有啥了不起的?

然而,1942年的冀南“四、二九扫荡”,以及随后在冀中、太行山根据地发生的“五一大扫荡”,却使中国人民永远记住了一个恶魔的名字——岗村宁次,抗战历史上也因此刻下了一个残酷的名词——“铁壁合围”。

1942年4月29日清晨,刘春雷在禁闭室门口站岗。

禁闭室里关着王占奎和刘金魁,头天晚上,这两个老兵打架惹祸了。王占奎是山西人,平素最崇拜山西好汉关云长,开口闭口不离关公。而刘金魁却是个“碎嘴子”,偏偏要在他面前说关老爷比不上自己的老乡戚继光,事实上,刘金魁是四川人,和戚继光一点关系也没有,他这纯属是和老王捣乱逗着玩。王占奎嘴笨,说不过人家就动了手。于是指导员张存有(49年牺牲)就把他俩都关了禁闭,还派刘春雷睡在禁闭室的门外、防着他们再打架。

天刚亮,两个活宝睡够了,继续拌嘴。刘金魁这回不夸奖戚继光了,改说关羽肯定打不过他另外一个老乡岳飞,把王占奎气得没办法。大刘在门外“听相声”,嘿嘿地直乐。

禁闭室设在团部大院里,刘春雷看见连队干部们跑来向团领导请示工作,听说“没事,继续休整”,都哄笑着散了。四连长韩永正还嚷嚷着“谁不服气?继续比赛!”,那段时间,连长和指导员分成两边比赛马,谁赢谁输不大清楚,反正好象彼此都挺来劲的。就在这时候,预警哨响了,一个斥候骑兵吹着小铜哨子疾驰而来,慌慌张张地报告说东北方向发现日军部队。

大刘的第一个反应就是这个斥候兵搞错了:前一次扫荡刚结束,鬼子不可能这么快就卷土重来。再说了,军区机关和几个主力团都在附近,敌人即使要来也不可能事先不知道。

团长和政委也不大相信,曾玉良还说:“看清楚了没有?是不是新七旅在搞什么活动?”,斥候兵急得满头大汗:“是鬼子部队,大部队!还有坦克”。几个团领导半信半疑地爬上房顶,拿望远镜一看,都喊“糟糕,糟糕”,郑家口方向真的出现了日军坦克和骑兵队——以往敌人大规模出动前八路军都能得到准确预警,而这次大扫荡,我方竟然一点情报也没有。

紧急集合号在兀兰屯响起来,团部的小电台也响个不停,可这时候,军区的信号已经叫不出来了。战士们忙着收拾东西准备拔营,各连连长都跑到团部请示行动目标和行进顺序,场面显得有点乱。二连长张起旺看见刘春雷还站在禁闭室门口,赶紧命令:“把人放了,快集合去”。

就这么一会儿的功夫,敌人越来越多了。战士们用肉眼就能看见鬼子汽车一辆接一辆地由东向西开,起初只是东北方向有敌人,后来西北方也发现情况了。一群群的老乡赶着牲口、扛着家什往兀兰屯这边跑。那时候,老百姓出门避难有两样东西是必带的:一是牛驴猪羊,因为日本人见了家禽牲口就抢,不藏起来不行;二是衣服被褥,这是基本生活用品、也是老百姓的“贵重”家当。

看到这场景,用不着领导说明,骑兵们都知道是遇上了日军的大合围,要打硬仗了。大家紧张地整理武器、检查战马,刘春雷把口袋里的半个高粱面窝头掰碎了喂“公鸡”,一个劲地说“好伙计,等会儿可得机灵点,给我争口气啊”。战马似乎听懂了他的话,脑袋在主人的胸口上蹭来蹭去。

一组一组的斥候骑兵被派出去侦察情况,战士们在等待命令,指挥员则在考虑行动方案。这个时期,由于缺乏通讯手段和必要的训练,长期在敌后打游击的抗日军民还不大习惯协同作战,遇到突发情况,经常是群众各自跑、民兵各自干、部队各自打,甚至八路军主力部队之间的相互联络也不多。比如这时,新七旅旅部、十九团和骑兵团相隔只有五里地,可是在没得到上级指示的情况下,各部队并没有协调共同行动,而是关起门来自己想办法。

曾团长提出,现在敌人的包围圈尚未合拢,以骑兵团的机动能力,直接向北穿插,就可以从东北、西北两股日军的结合部突出合围(后来,新七旅十九团就是这么冲出去的)。而况政委则表示,现在军区总部的情况尚不清楚,应该向南面的总部靠拢,配合总部机关突围。政委的意见更有全局观念,于是大方向就这么确定了。

但是,军区总部联系不上,他们正在采取什么行动、将向哪里运动?骑兵团也不知道。最后决定由曾团长和政治部主任徐青山带一连沿着卫河(古运河)西岸寻找,况玉纯政委和参谋长带三个连沿大路向南前进。

部队出发,刘春雷他们跟着况政委上路。四周围的田野一马平川,只在个别地方还稀稀拉拉地留着些长势不好的高粱,道路两旁,三五成群的老百姓背着包裹或走或坐、牛羊牲口啃着青草时走时停。四面八方都有逃难的人群,谁也不清楚哪个方向更安全一些,神情紧张的人们向骑兵团求教,八路军的回答也只能是“对不住,不知道”。

越往南走,撤退的人越多,冀南财政学校的二百多学生正列队行军,看见八路骑兵就呼啦一下跑过来,队伍全乱了,气得老师一个劲地吹哨子。小干事崔连喜遇见了新七旅文工队的十几个小娃娃,亲热得不得了,叫人家抓着马尾巴赶路,可是战马尾巴甩来甩去的、小家伙们揪不住,于是拴上一个书包,有重物坠着马尾巴就不能动弹了,一群男女小八路你拉一下我拽一把,嘻嘻哈哈闹翻了天。妇救会的六十多个干部也要跟随行进,王永元参谋长说了句:“你们女人跟着部队跑什么,换件衣服(她们穿着蓝黑色制服)到老百姓那里躲一躲就算了嘛”,结果被一大群妇女围住,批评他瞧不起女同志,是封建意识。王参谋长被骂得面红耳赤,又是敬礼又是鞠躬的,好不容易才脱身溜掉了。

刘春雷也觉得这么多人跟着部队跑不大妥当,如果由机动部队吸引住敌人、其他人员在群众掩护下分散突围,效果可能会更好(事实上,许多有游击经验的人都是这么做的)。可是他当时不敢吭声,因为说这话就好象是嫌弃别人,弄不好是要破坏军政关系的。

骑兵队列中不仅有学生、小孩和妇女,还有周边几个县的上百名工作人员。在当时,不打游击的县区政府干部是可以不下乡的,七八个县的办事人员聚在一起办公是经常的事,他们平时和行署机关在一块、打仗时就和部队一起走。除此之外,地区医院用担架抬着几十个病号、公安队押着几十个罪犯,队伍后面还跟着一大串不知道什么单位的骡车和驴车。

队伍不停地向南走,这时候,不向南走已经没办法了。派出去的斥候兵不断回来报告:“来了,来了!”,意思是身后方向发现敌人。按规矩,其他斥候小组这时候就应该向发现情况的方向机动、主动进行牵制和骚扰,可是,今天却没有人出击了,因为除了西南方,各个方向都在喊“来了”、而且报告的频率越来越密,到最后都用不着报告,从队列里就可以清楚地看见老百姓象受惊的羊群一样漫地里奔逃、还可以清楚地听见三八大盖“嘎勾——嘎勾”的枪声。

既然只有西南方向可以走,大家只好埋头向南行进。

中午12点左右,骑兵团行进到武城县以西的十二里庄,刘春雷放眼一望,心里不由得暗暗叫苦:“天呐,这么多人!”。

十二里庄附近的高粱全都收割过了,四周围一棵高杆植物也见不到。平展的旷地上聚集着冀南军区机关、冀南区党委机关、冀南行署机关、军区后勤工厂、军区医院、行署文工团、冀南报社、冀南银行、冀南党校、冀南财校、以及从各地来总部培训、学习、开会的干部群众,足有两三千人。掩护这一大群男女老少的是特务团(团长宁贤文,62年少将),这个团是由军区警卫营(三个连)和行署保卫营(两个连)组成的,只有轻武器,战斗力也不强。

总部机关向西南移动,原本是想和二十一团会合的,可走到这里才知道二十一团已经转移走了。军区政治部刘志坚主任和范朝利参谋长(开国中将)正在着急,看到骑兵团主动赶来支援,不禁十分高兴,其他人看见骑兵的高头大马也安心了许多。

和总部领导会合之后,骑兵们发现机关干部的觉悟确实是高,虽然身处逆境依然情绪高涨,演讲动员的、唱歌鼓劲的此起彼伏。冀南区党委宣传部长王任重站在个大石碾子上发表讲话:“日军发动的铁壁合围,注定不能得逞,今天被我们碰上了,就一定会被我们粉碎……”

“铁篦子合围?”这是刘春雷头一次听说这个新名词,他觉得这次扫荡真的就象是被敌人用铁篦子捋过一样,以至于后来很长时间他都把“铁壁合围”误当成是“铁篦合围”。

王任重正在演讲,天空中突然出现了几架日军飞机,冀南行署公安总局局长王光华(开国少将)用步枪打了两枪,又对骑兵下命令:“机枪射击,给我打!”,于是几个机枪手就朝着天上打了几梭子,结果飞机没打着,反而把飞过去的敌机给引回来了。

日本飞机冲着地面一阵扫射,当场打死了好些人、打伤了几匹马,冀南银行驮钞票的骡子被打倒了,钱钞纸币飞得满天都是,一些没打过仗的机关人员吓得四处瞎跑,场面顿时十分混乱。幸好,这时候空中刮起了大风,弥漫的尘沙使飞行员的视野受到遮蔽,敌机转了两圈就飞走了,局面这才得以控制。

军区范朝利参谋长看到情况危急,大声呼喊:“敌人飞机发现我们了,不能在这里停留,大家赶紧走”,随即命令以骑兵团为前卫,继续向西南方向突围。

在十二里庄耽搁了一段时间,敌人的合围圈越来越小,我方人员也越来越集中。走到武城河西街(今河北故城县建国镇)附近,发现敌人在这里利用壕沟设置了三四层火力网,担任前锋的骑兵三连冲击了几次,牺牲了二十多个战士,突破不了。这时听见有人喊:“北面走,往北面走,队伍向后转!”,于是大家又乱哄哄地转过身子向北边跑,刘春雷看见三连长吕兆清追上来问王永元:“部队掉头了,我们现在是前卫还是后卫?”,参谋长摆摆手,好象他也不知道。

向北走了一段路,前面又叫了起来:“快回去!快往回走,有坦克”。果然,北面出现了日军的坦克车,并且,在东、西两侧担任掩护任务的特务团战士也被打了回来,所有的人只好又向南跑。

这下子,大家心里都明白:“我们被包围了”。

再往南走就回到了河西街,可敌人的阵地还挡在那里。况政委下令把部分战马让给没有坐骑的机关领导,然后由骑兵团带着大家冲击。

对骑兵而言,打仗冲锋没问题,可是把战马让出来就有些不愿意了。刘春雷和刘金魁是正副班长、又是党员,只好带头,由团部的人领着去给首长们送马。

组织部干部科科长王一夫(冀南区党委委员)蹲在地上撕材料,枣南县妇救会主任韩芳宇在边上帮忙。这韩主任后来是中纺集团公司的老总,在当时是个挺俊俏的大姑娘,看见骑兵送马来,她表示自己已经有一匹马了,况政委的警卫员说:“你那匹马是驮东西的,换成骑兵的战马吧,不怕打枪”,于是韩芳宇就和刘金魁换了马,俩人都走了。

王一夫始终埋头处理材料,因为风大、点不着火,他就把纸撕得碎碎的,东撒一把西撒一把地让风吹散,刘春雷几次想把战马交给他,王科长都说不要。首长不接马缰绳,骑兵不好交差,这时候不远处正在枪毙犯人,大刘就牵着马过去看热闹。

洼地边上跪着好些个罪犯,公安局长王光华拿着根木棍,这个头上敲一下、那个头上敲一下,被敲中的人立刻由公安队员拉进坑里处决,没被敲中的就地释放,算是拣了一条命。王光华是建国后处决刘青山、张子善的具体负责人,一生嫉恶如仇,真是个厉害角色。

大刘看完杀人,王一夫还在那里撕纸。过了一会,冲锋号响起来了,骑兵们开始发动进攻,大队人马也跟着向前跑。王科长站起来望了一眼,对刘春雷说:“你上马,去战斗!不用管我”,说完又蹲下来接着撕材料,大刘只好骑上“公鸡”冲锋去了。

后来,听说王一夫同志在这次战斗中牺牲了,刘春雷心里十分懊悔。他觉得自己当时如果能帮着撕纸,王科长或许就可以及时处理完材料、突出重围了,只不过,那些东西都是机密文件,领导没开口、他也不敢去碰呀。

王一夫烈士是河北威县人,24年入党,曾长期从事党的地下工作和组织工作,他是为了保护党的机密而英勇牺牲的,时年三十四岁。

骑兵团的这次冲锋是突然展开的。下午两点钟的时候,王永元参谋长听见河西街方向传来一阵阵密集的枪声,他心里一动,赶紧让司号员吹联络号,过了一会,对方回号了——是曾玉良团长和骑兵一连!

原来,曾团长带着一连沿卫河河岸搜索,没看到机关的队伍,知道大家一定被围了,于是就斜刺里杀回来,从侧后方攻击卫河边上的河西街。敌人被打得措手不及,一连很快就占领了大部分阵地。

听说曾团长在外线进攻,况玉纯政委立刻命令骑兵团冲锋,军区首长也组织人员跟随突围。刘春雷正跟着大家往前冲,西侧的王行杖村突然有敌人开火射击,子弹象泼水一样猛地横扫过来,二百米的开阔地上立刻倒下了许多人、整个突围队伍都被打散了。好在“公鸡”是经过训练的战马,没有受到枪弹的惊吓,带着主人径直冲过了火力拦阻线。

骑兵冲出来了,跟在前面的一些骑马的干部也冲了出来,可是步兵却没有及时赶上,敌人从王行杖村那里把口子堵住了。

在河西街,妇救会主任韩芳宇激动万分:“哎呀,你们骑兵的马可真快,要不是我抱住了马脖子,差点没掉下来……”

况政委问她:“首长在哪里?”

“李书记(李菁玉,冀南区党委书记)刚才和我在一起,现在不知道了”。

政委一听就急了,赶紧去问其他人。人群中有党委巡视团的,有行署建设处、农林处、文教处、财政处、秘书处、总务处的……可是,军区、党委、行署的主要领导却一个也没跑出来。

这时,从河东方向开来了二十多辆日军汽车、还有许多骑自行车的敌人,这一带的河水很浅,鬼子和伪军跳下卡车、淌过卫河就向河西街发起进攻。很显然,别说总部机关没有冲出来,即使出来了,从这里也过不了卫河。

现在,摆在骑兵们面前的道路有两条:一是丢掉总部,沿卫河向南撤退;二是重回包围圈,和总部机关一起另寻突破点。

曾玉良团长、况玉纯政委毫不犹豫:回去!

下午三点,骑兵们再次和首长们会合。

在敌人火力下来回冲杀,各连队的损失都很大,刘春雷的班上只剩下了五个人。王占奎不见了,刘金魁看见他离开河西街、向南面走了,当时,上级只允许机关干部分散转移,王占奎的这个行为应当属于临阵脱逃。

曾玉良团长撤消了团部,把行政后勤人员和斥候兵补充到一线连队,崔连喜被分在二连,他跑来问:“大刘哥,川老汉,我跟着你们班,好不好?”

当然好。

“那……老李大爷也跟着你们班,好不好?”

当然不好。老李医官是规定不参加打仗的,他骑着匹骡子想加入一线连队,却没有谁敢接受他。各位连长排长班长都知道,万一要是李大爷在自己手下出了事,非被大家骂死不可。

四面八方都被日军围住了。刘春雷骑在马上,能看见日本的膏药旗,看见鬼子下车、展开梳篦队形、一步步紧逼过来,这时候,天空中又出现了敌人的飞机,盘旋、投弹、扫射,战场的气氛紧张得令人窒息。

曾玉良团长先前在外线转了一圈,对周围的情况比较了解,他向军区首长汇报说:在我军北面和东面的是独立第七、第九混成旅团,西面的是独立第八混成旅团,这都是日军野战主力部队;南面和东南面是从武城县赶来的日伪军,属于当地驻军。从总体来看,北面、东面的敌军强大,包围严密;南面的敌人伪军较多,战斗力相对最弱;西面的敌人刚加入合围圈,防线还比较松散。

曾团长建议说:根据战场情况,我军从河西街渡过卫河的设想已不大可能实现了。目前,只有从王行杖村突破第一层合围,做出强渡卫河的姿态,把日军的注意力吸引到东南方向的河西街一带,而我们则趁机掉头向西行进,甩掉敌人。

“西面的情况怎么样?二十一团在哪里?”

“不清楚。不过,日军第八混成旅团先前和二十一团交战过,现在刚转过头来参加合围,虽然第一层包围圈已经形成,但后面的防线一定松散。我们转到敌人后面,晚上再想办法渡过清凉河,到冀县、南宫县去”。

军区政治部刘志坚主任同意曾玉良的意见,当即命令他组织骑兵团向王行杖村发起进攻。

冲锋号再次吹响,三连打头,全团跟进冲锋。

王行杖村的守敌为一个日军警备中队(80人)和一个伪军中队(100多人),有轻重机枪和掷弹筒,他们得到了东边卫河方向的火力支援。骑兵刚开始冲击,敌人的炮弹、子弹就铺天盖地打了过来,进攻部队的伤亡很大,不断有战士中弹落马、随处可以看见战马倒地挣扎。

三连长吕兆清的战马被打死、手枪也摔掉了,他爬起来、挥着马刀不知道在骂什么,三连通信员和几个战士赶紧把他拖上马。刘春雷跟在队伍中间,突然发现自己的坐骑有些“跑偏”,低头一看,“公鸡”的颈部被弹片打中了、鲜血直往外冒,可这时战马显得十分亢奋、跑得更加起劲,大刘知道这是马匹受伤后的应激反应,如果不能及时把它的情绪缓解下来,非当场跑死不可。他赶紧轻轻拍着马脖子、嘴里不停地喊着口令,“公鸡”的性情真是温顺懂事,很快就放慢了步伐、平静下来。

骑兵们接近了王行杖村,但是敌人的火力实在太猛了,最前面的三连最终没能冲上去,掉头就往回跑,其他连队也跟着撤退。

也不知道是控不住马还是缺少战斗经验,只有小干事崔连喜还一个劲地向前冲。跑到村口才勒住马缰绳,战马忽地人立起来,把他甩在地上,立刻被几个日伪军围住了。小崔的腿摔断了,一边哭喊着一边爬,最后被鬼子追得没办法,纵身跳进了村口的水井。

大刘和战友们眼睁睁地看着,爱莫能助。

骑兵们无功而返,包围圈里,总部机关的人群一片肃静。

从远处射来的子弹,时而“嗖—嗖—”地从头顶掠过,时而打在地上窜起一溜尘烟。没有人躲闪,也无处躲避,光溜溜的平原上除了泥土就是风沙,子弹打在人身上,“噗”的一声闷响,中弹的人倒下去一声不吭。大家都知道,如果从王行杖村冲不出去,从其他方向就更突破不了,今天反正是要死在这里了,既然是死,又有什么好说的呢?

沉默、寂静中,可以听见“嘀哩哒啦”的日军联络号,那是鬼子在逐渐收拢包围圈;风吹过处,传来伪军的阵阵喊叫“抓……抓……陈……麻子……”。当时,大部分干部战士并不知道陈再道去太行山开会了,刘春雷只看见陈司令员的爱人受了伤(张双群是南宫师范的学生,原先在南宫县妇救会工作,所以大刘认识她),心里有些忐忑不安。

战士们情绪压抑,只有曾玉良团长暴跳如雷,他满脸铁青、见人就骂,把几个连长都训斥得抬不起头来。

“战斗人员,立刻上马,重新集结!”,听见命令,刘春雷有点犹豫,他的战马颈部受伤、再跑恐怕会受不了,于是就准备牵着马突围。没想到被曾团长看见了,劈头就是一马鞭:“混蛋!胆小鬼!给我上马!”。

这是大刘头一回在大庭广众之下挨打,再被团长骂成是“胆小鬼”就更让他感觉没面子,他气呼呼地跃上战马,心说:“到底谁胆小,上阵就知道。大不了今天我死给你看!”。

这时候,北面的日军坦克攻过来了,担任阻击的特务团伤亡过大,已经顶不住了,王光华局长带着公安人员也抄起家伙顶了上去。很多机关干部都觉得最后的时刻到了,纷纷开始撕碎文件、破坏器材。

悲壮的气氛之中,冀南军区后勤部的赖勤政委(45年病故)掏出手枪,喊着“共产党万岁!”准备牺牲。况玉纯拦住他说:“好同志,再给我们一次机会”。

最后一次冲锋。

况玉纯政委亲自充当旗手,他单手擎着红旗,在骑兵队列前面高声呼喊。

这就是那句后来响彻冀鲁豫战场、为宋任穷政委多次颂扬,并最终成为全团集团冲锋口令的经典口号——

“骑兵团 !共产党员集合!!!”

“曾玉良到!”

曾玉良团长抽出战刀,第一个站在了政委身边。

…………

十一

“曾玉良到!”

“徐青山到!”

“王永元到!”

“张起旺到!”

“…… 到!”

干部们高喊着自己的名字抽出腰间的战刀,党员们喊叫着抽出了战刀,普通战士也吼叫着抽出战刀。有坐骑的机关干部上了马,徒步的、徒手的同志们也紧跟了上来。刘春雷听见有位领导喊着 “同志们,拼了啊!这里不能是倪家营子!”

以后,当大刘知道“倪家营子”的含义,他才真正理解了当时的悲壮。的确,象曾玉良、况玉纯这样有过西路军惨痛经历的将士们,就是宁愿牺牲上一百次,也决不肯再重蹈曾经的覆辙。

拼了,这是竭尽全力的最后一次冲击。拼了,骑兵的铁流,暴风般地涌向了王行杖。从进攻一开始,骑兵们就以冲刺速度狂奔,不必给战马预留迂回机动的体力了,如果这一次冲不进村子,谁也没准备撤回来。

敌人一面加强卫河渡口的防守,一面向王行杖方向增援,村庄右侧的坡地上出现了日军一个机枪小队。鬼子的重机枪响了,八路军的战马接连被打倒,摔下来的战士打几个滚,爬起来,满脸是血地举着马刀继续向前冲。跟在骑兵团后面的,是握着手枪、攥着手榴弹的机关干部,是妇救会员、文工团员、后勤管理员,是县区干部、报社记者、印刷厂工人,是学校的学生和老师,是医院的医生和伤员……有老有少、有男有女。所有的人,都冒着弹雨、义无返顾,为撕破鬼子的“铁壁合围”,不惧生死,向前冲!

“猛子!韩猛子!干掉机枪!”团长和参谋长都在喊。

“好的!跟我去砍机枪啊!”

四连长韩永正立刻扑向了右侧的机枪阵地,一彪人马跟着他。没有时间调整进攻队形了,甚至没有组织射击掩护,三十多匹战马呈一列斜线疾驰,战士们抡着马刀踏上了日军阵地。

说起来,日军执行战术意图还真坚决。从头到尾,他们的四挺重机枪一直侧击着通往村口的道路,没有顾及接近阵地的这一路骑兵。鬼子大概以为,凭借阵地上的二十来支三八大盖就能挡住几十匹八路军战马了,可他们没料到,带头冲上来的是八路军一级战斗英雄——韩永正。

“韩猛子”,那可是从徐海东到陈再道都常挂在嘴边的勇将,是刘伯承亲自抄鸡蛋慰劳的豪杰。他是个左撇子,从小练就了左手刀右手枪的绝技,远打近砍,谁能抵挡得住。韩连长杀进敌阵,首先就把机枪手剁了,战士们一顿马踏刀砍,把残余的鬼子赶进了土坡后的小树林。

刘春雷冲上土坡时,机枪已经不响了,阵地上还有几个端刺刀的鬼子在顽抗。马刀拼刺刀,步兵不是对手,他稍一错身,就把一个小鬼子的肩膀给卸了。可是,敌人一倒,战马“公鸡”前腿一跪,也倒了。

先前在冲锋时,大刘就知道“公鸡”不行了。颈部受伤的战马经过长距离剧烈奔跑,血冒得跟涌泉似的。战马通人性啊,它也知道今天是最紧张的时刻,一直坚持战斗,到最后,虚弱得都开始打晃了,可它还在跑。现在,看着跪卧在地上发抖、奄奄一息的“公鸡”,刘春雷知道战马是不行了,“这是一匹立过大功的功臣马,它应该有功臣坟的!”,大刘心痛万分,却又不知道该怎么办才好。

二班副颜胜才过来喊“大刘,快走快走,不能留在这里”,刘春雷抬头正想回话,却看见颜胜才在马上蹦了一下,接着就耷拉着脑袋栽到地上,不知从哪里飞来一枪,把他脖子打穿了。

韩永正率领的这一路人马伤亡过半,捣毁了鬼子机枪阵地。他们来不及掩埋战友和战马,就匆匆赶往王行杖村与骑兵团会合。这时,经过搏斗,日军警备中队已被八路军全歼,院墙下、屋顶上、村子内外的死尸和血迹都证明了战斗的惨烈。参与防御王行杖的伪军中队被激烈攻守的场面吓坏了,他们逃离战场、直接跑回了武城县城,那位中队长因为受不了这份刺激,干脆脱了军装、连夜回老家当布贩子去了。

鬼子的第一道封锁线已经被撕开了缺口,曾玉良团长催促着赶紧整理队伍,骑兵的机动性强,战场集结的时间反而更长。目前的当务之急是要分秒必争接着往外冲,趁着敌人后面的封锁还不严实,赶紧突到包围圈外面去。

司号员在村口吹召集号,一些跑散的战马听见号声就回来了。可战马虽然来了,昔日的战友却永远也回不来,大家的心情都很悲愤。有匹战马还带回一个伪军士兵,那原本是三连班长王立贵的马,不知道怎的让这家伙给骑上了,战马听见号声就往回跑,伪军控制不住就被带了过来。

王立贵是刘春雷的南宫老乡,新兵营“乘骑分队”的时候俩人同在一个班,他是个不爱言语的好好先生,可这次却牺牲了。三连在先前的几次冲锋中损失最大,战友们红着眼把那个倒霉的伪军拽下来,拖到路边就是一枪。旁边过路的各级领导都看见了,谁也没说个不字。

紧急整顿好队伍,部队立刻出发。

我们的动作快,鬼子的动作也快,骑兵团向西南方向走了不到五里地,独立第八混成旅团就赶到王行杖村,把担任后卫的特务团给打散了。骑兵二连奉命返回去救援,看见大队日军正自西向东开进,坦克车、卡车一辆接着一辆。王永元参谋长摇摇头,说:“后面的人完了”。

日军占领王行杖村,重新封住了缺口。

走在突围队伍后面的五百多人又被堵在了包围圈里。在这些人当中,除了行署保卫营的战士,大多是后勤人员、伤员和干校学员,他们或体弱、或年幼,在敌人的重兵合围下反复冲杀、几乎全部壮烈牺牲。

冀南行署文工团的一位女干部,带着十四个小演员在枪林弹雨中东奔西跑,始终没有丢掉一个人。最后跑不动了,小八路们在大姐姐的带领下手牵着手唱起《国际歌》,一起牺牲在鬼子的枪口下。敌人发现,这群坚强的男女孩子,年纪大的不到二十、最小的不过十二三岁,他们手里紧握着的“武器”是二胡、是口琴、是小洋皮鼓。

冀南财校的五个学员也跑不动了,面对步步逼近的鬼子,同学们拥抱在一起,高喊着“民族自由万岁!”,拉响了手榴弹……

包围圈里的人们在弹雨下奋力地奔跑着,终于,他们的奔跑停留在了王行杖东南方的霍庄。在这里,坚持到最后的一百三十四位勇士被俘了。鬼子在这里挖了一个活埋人的大坑,逼问八路军领导的去向,行署保卫营的四十九个战士跳进坑里,没有一句回答;鬼子拷打干校的学员,要他们说出自己的名字和身份,男青年被火烧死、女青年被开水烫死,而敌人得到的,除了歌声就是骂声。

只有武城县公安局长梁振芝是暴露身份后牺牲的,而带领日军搜捕他的,是几个小时前刚被公安局释放的武城县汉奸县长吴继普(52年被处决)。

在霍庄,一百三十多位干部战士和干校学员全部被杀害,这些烈士大多没有留下自己的姓名,但是,他们用自己年轻的生命,在抗战史上留下了悲壮的一页——“霍庄惨案”。

包围圈里牺牲惨重,但总部机关大部分冲了出来,冀南区的主要党政军领导也全部突出了第一道包围圈。事后想来,如果骑兵团的突破延误半个小时、或者日军独立第八混成旅团早到王行杖村半个小时,这一切的后果将不堪设想。

更为关键的是,当突围人员向西转移时,是包围圈里的人们奋力向东突击才吸引了敌人的注意力;也正是由于他们宁死不屈、坚守秘密,才使敌人无从判断总部领导的去向。从更重要的意义上说,包围圈里的烈士是用自己的生命,为上级首长和战友们的脱险创造了条件。

1942年4月29日下午5点,骑兵团掩护着冀南区党政军机关继续向西突围。

负责实施第二层封锁的是日军机动部队。公路上有鬼子的坦克和汽车,在其他地方则是骑兵队和自行车队,敌人在外圈来回游动,遇到突围出来的八路军就进行拦截、追杀。为避开坦克装甲车辆,骑兵团没有走大道,而是选择道沟比较多的地方迂回前进。那些年,鬼子为搞“囚笼政策”挖了不少封锁沟,这些东西被人民群众反复破坏,结果就形成了一些深浅不一的沟壑,坦克车辆开不过来,战马却过得去。

沿途经过的地方显然发生过战斗,随处可以见到一滩一滩的血迹、可以见到遇难者的遗体。大部分烈士的衣服都是被解开的,在当时,从八路军的军服上判别不出阵亡者的身份,敌人要靠检查身上有没有携带钢笔或者文件之类的物品,才能确认死者是干部还是士兵。

刘春雷和刘金魁被临时抽调担任斥候任务,经过先前的苦战,斥候骑兵已损失殆尽,他俩又干起了老本行。进行越前搜索的时候,除了判断周围枪声的疏密情况,还要观察四周有没有日军尸体。如果没有,说明敌人已经打扫过战场,走远了;如果有,则说明日军后续部队有可能马上会到,要提高警惕。

在路边,大刘看见两具八路军战士的遗体,前面的一个倒卧在地上,左手抓着一顶日军军帽、右手血肉模糊,显然是和敌人肉搏后牺牲的。后面的一个手里攥着一把刺刀、身后拖着长长的血迹,至死都保持着想要爬行上前去援助战友的姿态。刘春雷忽然认出后面的那位烈士,竟然是骑兵团的“逃兵”、曾经想拉他一起去做买卖的同乡崔秉志!从军服标识上看,他是参加了新七旅。

他终于没有留在家里苟且偷生,他最终还是英勇地牺牲在了抗日的战场上。

走到大辛庄附近,斥候骑兵又遇到了二十多个新七旅的战士,他们是二十一团的后卫部队,完成阻击任务后被打散了。据他们说,这里是敌人的第二道封锁线,前面有鬼子骑兵挡路,过不去。

刘春雷向领导汇报了这个情况。当时有首长提出,部队在原地隐蔽两三个小时,等天黑了再找机会过封锁线,但军区范朝利参谋长表示反对。他说这里离包围圈的核心太近,敌人随时有可能再追上来,现在的关键是行动要快,即使是白天也要硬闯过去。“突破的任务就交给骑兵团,让我们的骑兵去对付鬼子的骑兵”。

曾玉良团长到前沿观察地形,选择了一片两侧有道沟的开阔地作为战场。他命令骑兵团在开阔地前端列好战斗队形,军刀出鞘、战旗飘扬,摆出准备乘骑冲杀的姿态。同时又把全团的12挺机枪和二十一团的步兵都埋伏在道沟里,等待命令。

骑兵团只有轻机枪,而且骑兵乘马射击的时候是没有副射手的,可现在,团长给每挺机枪都配了两个助手,他的命令是:“战斗没结束,机枪不许停,用最快的速度把子弹全部打光”。

过了不一会,鬼子骑兵来了。好家伙!全是白额头长耳朵的高头大马,足有一个大队、三四百号人马。

在平时,日军骑兵也就是担任侦察、追击任务,很少有机会和骑兵对着干。现在一看见对面是同行,立刻兴奋起来,再看见八路骑兵摆出了正规的攻击阵型,“哟西、哟西”,顿时更加激动。当官的哇啦哇啦一叫唤,当兵的哗啦一下与我军平行列队,意思是要和八路军比一比业务水平。

八路军的军旗是摆在队列中间的,而日军却不同,先导旗在边上。六个鬼子军官骑马站在最前面,戴着白手套、举着大马刀,上下左右的比划一番,率领身后的三列横队就开过来了,那架势确实要比咱们土八路正规得多。

刘金魁的眼尖:“哎,哎,看见没有?鬼子骑兵冲锋是不戴钢盔的呀”

还真是的,日军骑兵都把钢盔挂在马鞍子上,戴着顶布帽子就上阵了,难道他们的脑袋不怕马刀?

“还别说,人家小鬼子排队就是好看”,八路军骑兵们议论纷纷,象是在搞业务观摩。

也有不服气的:“切!他们也就是马儿好,换了我骑上大洋马,比他威风!”

日军的马队从徐步行进转换成快步行进,速度加快、冲击力逐渐提起来了,可是八路这边却还没动作、都老老实实地站着。小鬼子以为咱们土八路不懂业务,他们拣便宜了,“杀给给!”一声喊就开始冲锋。他们刚一提速,曾团长就在这边大声命令:“机枪给我打,打!打!打!”,道沟里的机枪、二十一团的步枪立刻开火了。

子弹象刮风一样的扫过去,跑在前面的鬼子骑兵全部被打倒。战马在运动提速阶段很难实施有效的躲避,后面的马匹立刻被绊倒了不少,日军的队形没了、速度也没了,全乱套了。

“乘骑射击,徐步走!”现在,轮到我们起动了。而这时候最着急的是那些机枪手,他们要在我军接近敌人之前把子弹全打光啊。

“出刀,冲锋!”当骑兵团开始冲刺的时候,那些有武术道精神的鬼子也只有调转马头,逃跑了。八路军顺势突破了第二道封锁线。

据说,“四、二九”合围结束之后,敌人在大营(河北枣强县大营镇)开总结会的时候,土桥一次(十二军司令官)把鬼子的骑兵大队长骂得够戗,说他“不如八路军骑兵聪明”——这句话挺实在的。

天黑以后,骑兵团和总部机关的人马到了清凉河边,附近的渡口叫做军营村。斥候骑兵回来报告说村里没有发现敌人,这让大家都松了一口气。

军营村实际上是个围寨,有寨墙、还有寨门。当时,寨门马马乎乎地掩着、寨子里面什么动静也没有。上级命令传下来:部队不进村,绕过寨墙下河滩。

过了清凉河就等于是跳出了鬼子的最后一道封锁,骑兵团也用不着再担任前卫了。疲倦劳累的人们相互搀扶着向河滩走去,首长们也在商议突破封锁后的方案,党政军各机关如何分开行动、部队如何组织保卫……

刘春雷和刘金魁在寨墙外边站着聊天,苦战了一天的川老汉依然兴致勃勃,俏皮话说个没完。

聊着聊着,刘金魁突然说:“喂,大刘啊,你说这村子里真的没有鬼子么?”

“先前侦察过的,应该没有吧”

“不对吧,我怎么瞧着那房顶上,黑乎乎的东西旁边,象是有面日本旗呀?”

大刘听见这话吓了一跳,赶忙转过头张望。只见寨子里面有一处比较高的房子,刚巧现在起风了,房顶上的一块布片被吹得飘了起来。因为天黑,也不大看得清是什么,也许是件衣服?也许……不过,还真是有点象是鬼子的膏药旗。

刘金魁提议去看看。大刘前后望了望没见着连长,又心想别报告错了惹人家笑话,就没再吭声、和刘金魁一起往寨门走。刚走到跟前,听见村子里头乒乒乓乓地响枪了,七八个人慌慌张张地从寨子里跑出来,嘴里喊着“鬼子!村里有日本鬼子!”。

军营村里真的有鬼子兵。这里原本驻守着日军的一个战车小队和一个步兵小队,后来不知道得了什么命令,两个小队的鬼子连同三辆轻型坦克匆忙出动,只留下六个日本兵在村里看守油料。天黑了,我们的斥候前卫没发现敌人,而留守的日军看到八路军人多也没敢出来,村子里的老百姓大多跑出去避难了,剩下的一些人怕鬼子报复,躲在家里不吱声——就这么着,两边队伍挨在一起,居然弄了个相安无事。

冀南行署的一些人经过村庄时想找点吃的。从清晨到黑夜,大家跑了一天粒米未进,确实有些饿了,于是进村就喊老乡、敲门、推门。结果就和鬼子照上面了,当场被打倒几个。

这伙日本鬼子也够凶狠,开打以后,一不做二不休,派两个人上了房,架起机枪就往河滩上打,其他的日本兵则抢占了三间房子拼死顽抗。

房顶上的日军机枪打得河滩上的机关人员到处跑,而村子里鬼子占据的房子又是彼此斜对着的,正好构成了交叉掩护,一时间怎么也冲不过去。二连长张起旺急得大叫:“上房,上房顶!用手榴弹先把机枪炸了!”。

刘金魁和刘春雷拖出一张大床立在屋檐下,踩着床架往房上爬,川老汉刚上去就栽了下来,一颗子弹从腮帮子穿到耳朵边。他伸出手,在大刘的胸前挠了几下就咽了气。刘金魁这人嘴上没把门的、做事有点没心没肺,所以虽然是个老红军却没当上干部,其实,他打仗勇敢、人品好,知道的事情也挺多。

刘金魁牺牲了,刘春雷又接着往上爬。刚上房顶,对面一枪打来,他腿一软就掉了下去。子弹打到大腿根上了,下半身火辣辣地痛,鲜血灌满了两裤腿,战友们赶紧把他拖到安全地带,据张起旺连长事后说:“大刘叫唤的嗓门都变了调,他可真是被这一枪给吓坏了”。老李医官跑过来,拿大剪子剪开裤子看了看:“小伙子放心,重要的东西都还在”,大刘这才松了口气。

这时候,四连长韩猛子已经悄悄绕到了房子的另一边,他踩着马背跃上房顶,干掉了机枪。接着,二连也一鼓作气把屋子里的鬼子给消灭了。

花!

反铁壁合围这一段,无论再怎样重复地看,都是让人热血澎湃!

不过地形地名有点记不住,要是马甲老兄能够做个配图就更好了。

才来到河里。

这就是那句后来响彻冀鲁豫战场、为宋任穷政委多次颂扬,并最终成为全团集团冲锋口令的经典口号——

“骑兵团 !共产党员集合!!!”

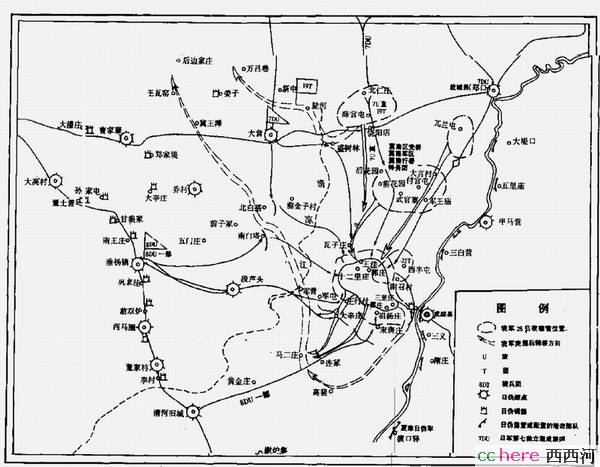

遵照戛剑生兄的建议,配一张“四、二九”反扫荡的突围路线图。不过,马甲我没有双石兄做地图的本事,马马虎虎贴一张,各位将就看吧。万一不清楚也没办法,马甲我不会弄这个,请原谅吧。

在这张图中,有冀南区党委、军区、行署,以及新七旅和骑兵团的突围线路,没有显示四分区和新四旅的突围情况。

图中没有标注“河西街”,它的位置应该在“霍庄”的北面一公里处。