- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:春秋时代的衣食住行 -- 桥上

或者bǎng

市井是谈不上的,就是个村子。

出身是中农。

老太爷也没说过啊,1890年生人,那时条件更好,不知道你的口音是哪里啊。

我姥姥父亲是个山海关商人,我倒是没见过。

你们那里有窝窝的说法嘛?

我们管玉蜀面饼叫饽饽,不叫棒子面饼,也不叫窝头啥的。

里面野菜馅叫菜饽饽。

我老家唐山东北角,那边管玉米叫棒子,玉米打碎成小米粒大小,煮粥就叫破米粥。如果一个玉米粒碎成三五块,煮的粥,叫大碴子粥,这种一般在东边比较流行。河北南部,比如我岳父家,衡水农村,他们会把玉米打成粉,煮的粥叫糁(shen)子.

因为滑溜溜的口感类似葵菜?莼菜吃起来很舒服,现在主要在长三角有人吃,在北方似乎不常见。春秋时长三角的吴越之地还属于半开化未开化的蛮荒,莼菜大概没什么机会被中原文献记录下来。吴地到三国时逐渐开发,晋灭吴以后不少原东吴士人入洛,大概这时候莼菜进入了中原视野,还有个莼鲈之思的典故。

棒碴cha粥过去我也吃过,粒相当小,接近于大米的一半,都是在东北,至少是东北那是一部分人的叫法。

在东北吃大碴粥和面粥。

“巢”和“穴”,都是住的地方。“雀儿也有个巢”,所以这“巢”是鸟儿们住的地方。“不入虎穴,焉得虎子”,所以这“穴”是走兽们住的地方。于是孔老夫子说了,“鸟兽不可与同群”,我们人也得有自己的住所。这里所要讨论的,就是春秋时我们的先人都住在什么样的地方。

《周易•系辞下第八》里说“上古穴居而野处”,这是说我们先人也有“穴居”的时候;《庄子•盗跖》里说“古者禽兽多而人少,于是民皆巢居”,这是说我们先人在有些地方还有“巢居”的时候;《左传•襄四年传》里说“戎狄荐居”((p 0939)(09040702)),这是说我们先人中的某一部分甚至有铺了草就地躺下的时候。

“荐居”后来发展出帐篷,适应那些游牧族“逐水草而居”的生活方式;“巢居”后来产生出南方的干栏式建筑,适应那里潮湿的自然条件;“穴居”发展得比较久,直到春秋那时,在中原的华夏族下层,仍然有很大一部分住在半地穴式的房屋中。后来战国时孟老先生说“人之异于禽兽者几希”,太有道理了。

例如,在东周文化层的聚落遗址中,曾发掘出“较密集、成排分布的半地穴式房址”(阿琳娜-田进《陕西关中地区首次发现仰韶晚期环壕聚落》中国新闻网),可见这半地穴式的房屋是当时某些地方下层人士居住的一种标配。

但在春秋时,当时的上层人士,也会时不时钻入地下,例如:

晋-郤至如楚聘,且涖盟。楚子享之,子反相,为地室而县焉。郤至将登,金奏作于下,惊而走出。(《成十二年传》(p 0857)(08120401))

方暑,阙地,下冰而床焉。重茧,衣裘,鲜食而寝。(《襄二十一年传》(p 1058)(09210401))

郑-伯有耆酒,为窟室,而夜饮酒,击钟焉。朝至,未已。朝者曰:“公焉在?”其人曰:“吾公在壑谷。”皆自朝布路而罢。(《襄三十年传》(p 1175)(09301001))

堀室……王使甲坐于道及其门。门、阶、户、席,皆王亲也,夹之以铍。(《昭二十七年传》(p 1484)(10270203))

因此,地穴或半地穴式的房屋也不全是下层人的居处。另外,这种半地穴式的房子其实一直都没有完全消失,多年前我也曾在这样的临时房子里住过两天。

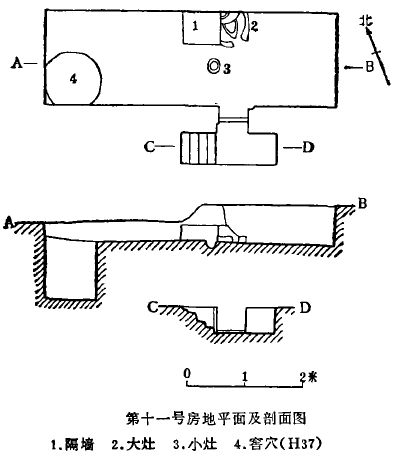

下面是台西商代遗址F11剖面图(河北省文物研究所《藁城台西商代遗址》文物出版社,1985.6),图片出自张冲《河北承载建筑元素的出土文物研究》河北师范大学硕士学位论文:

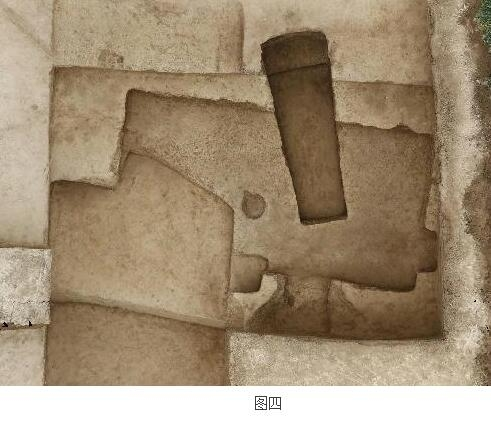

下面是周原遗址东部任家发掘区出土西周晚期半地穴式房址F2的图片,“室内地面经处理,光洁平整,活动踩踏痕迹明显”,“房内近中位置有一圆形灶坑,周边地面烧红”,“门道在南壁偏东,向外有台阶”。前面这几句说明和下面的图片都出自李彦峰-陈钢-张亚炜-王占奎《都邑考古新收获——2017年周原遗址东部边缘地带的考古工作》国家文物局:

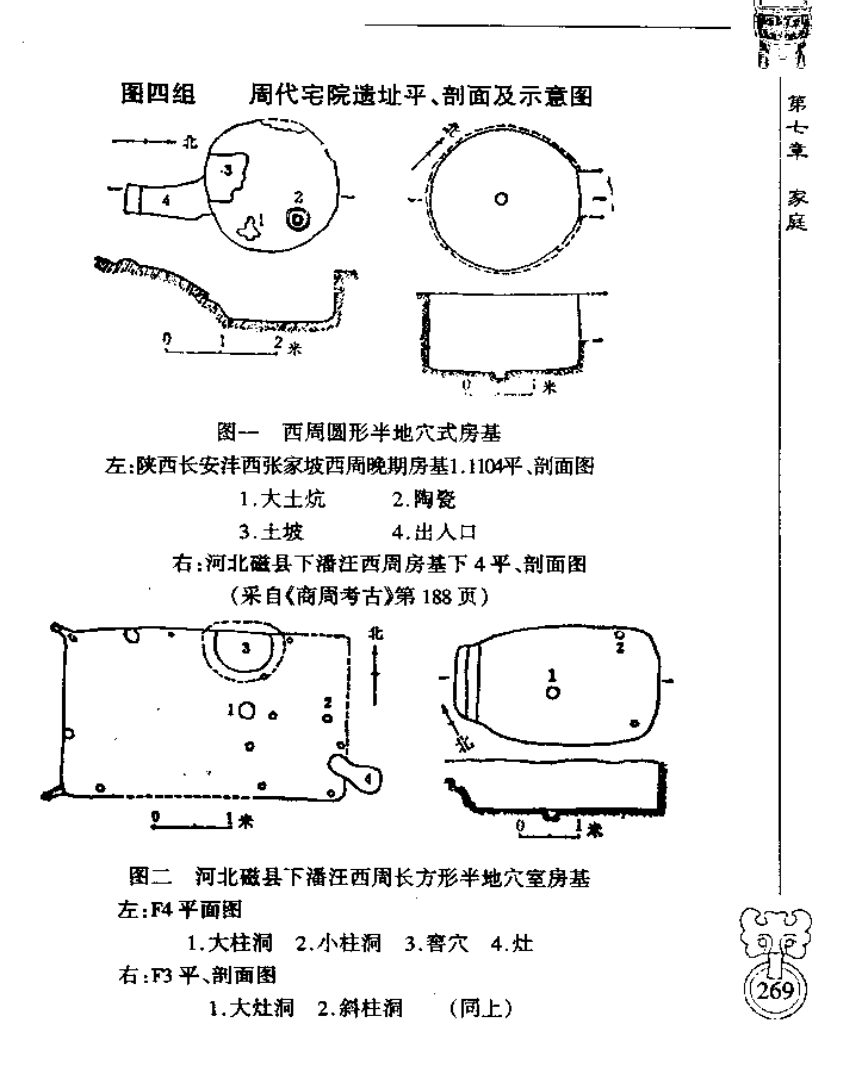

下面是西周房基勘查线描图,图片出自谢维扬:《周代家庭形态》:

下面是西安-马腾空遗址出土东周房址的图片,“半地穴房址是该遗址最具特点建筑形式,形制有圆角长方形和圆形两大类,房址底部活动形成的踩踏面不清晰,而在距底面一定距离的坑壁上有基本对称的凹槽或浅洞,据此推测当时房址近底面处铺有悬空的圆木或木板作为框架”。前面这几句说明和下面的图片都出自王志友《西安马腾空遗址基本建设考古发掘收获颇丰》汉唐网:

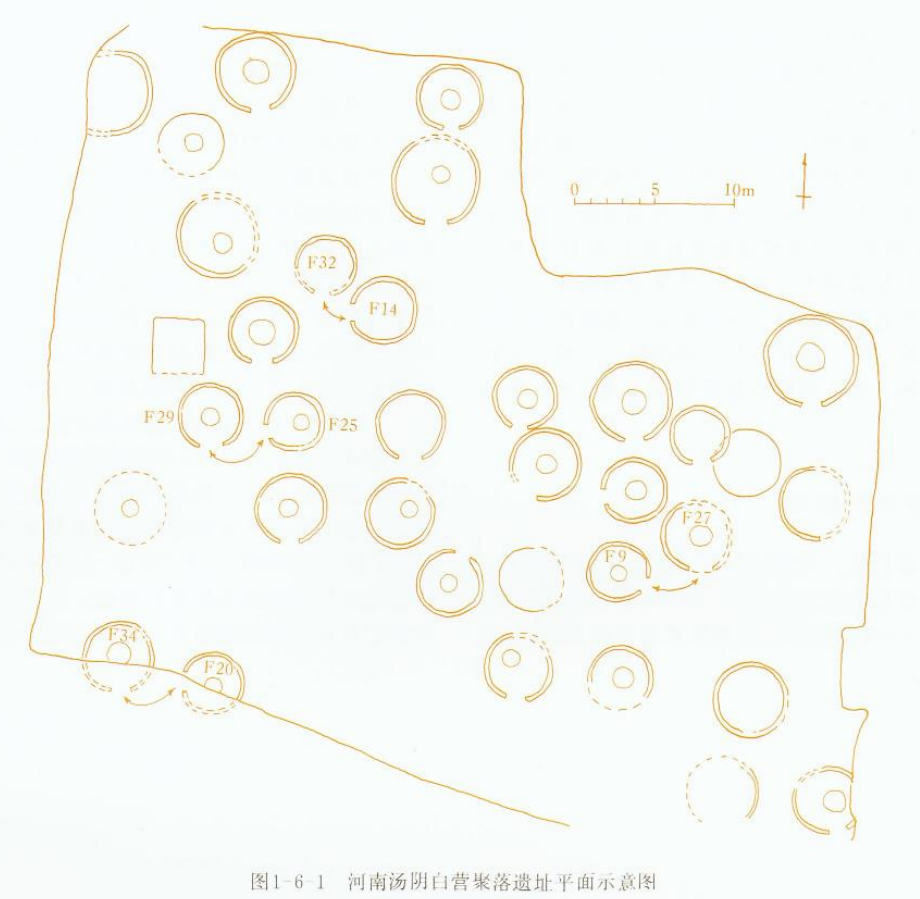

下面是河南-汤阴-龙山文化-白营聚落遗址平面示意图,图片出自中国科学院自然科学史研究所主编《中国古代建筑技术史》科学出版社2000(p 25):

上面图中,大的双圈是房址,双圈内的小圆圈都是灶。那时,这种地穴式房屋中必备的配套设施就是灶,或者说是房屋中间的火塘。也有后来逐渐发展出来的在侧壁中挖出来的壁炉,以及在屋外门口的露天灶。

古人甚至还有在地上涂出一个灶的形状作为“象征性灵物”的(郭政凯:《绥德小官道龙山文化房屋中心图案的意义》,《考古与文物》,1990年第5期),后来我们很多地方把灶王爷当作一家之主的习俗,可谓源远流长。

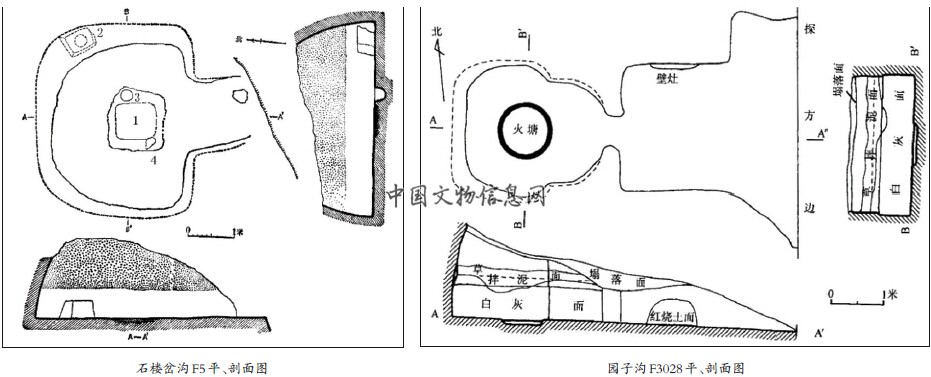

下面是新石器时期石楼岔沟F5和园子沟F3028平、剖面图,“位于室内墙壁底部或室外院落内的壁灶出现拱形、心形等多种样式,部分壁灶有烟囱直通屋外,壁灶周围一般发现有日常生活器具,壁灶才成为真正的生活用灶,如园子沟F3028 和石楼岔沟F5,前者壁灶位于居室外院落北墙壁底部,后者位于居室内东北角墙壁底部”。上述说明和图片出自李小龙《先秦时期地面灶址的功能辨析》中国文物信息网:

半地下的建筑也有很讲究的,就是会在内部涂覆白色灰浆,甚至会有壁画,但更有实质讲究的,会事先在房屋内部烧把大火,让墙壁陶化,据认为《诗经》中咏唱的“古公亶父,陶复陶穴”(《诗经今注》 高亨 注 (p 376)《大雅•文王之什•绵》),就说的是这招儿。

当然,那时不属于底层的人们,包括大部分“国人”,已经不会再局限于“穴居”了,那时早已经有建在地面以上的房子,起码要早到造字之初。据说,古人造出的“宫”字的图形就描摹的是这样的房子:整个都立在地面以上,墙上面还开了窗户。当然,后来的宫殿就不只是立在地面以上了,还得要立在高于地面的夯土台之上,春秋时的宫殿都少不了这样高高的夯土台。

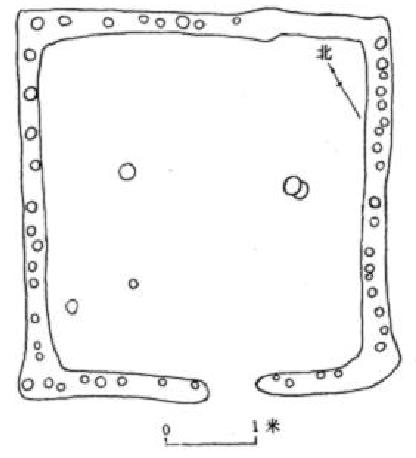

下面是大汶口文化-呈子遗址F1平面图(来源:杜在忠 山东诸城呈子遗址发掘报告1980年考古学报),为一近方形地面建筑,东西长4.65米、南北宽4.45米,面积约20余平方米。基槽内柱洞密布,多达50个,柱洞间距在0.15一0.25米之间,应为木骨墙结构。图片和说明出自张劼《先秦时期齐文化背景下城市与建筑研究——以青岛平度两髻山齐风古镇规划设计为例》青岛理工大学硕士学位论文:

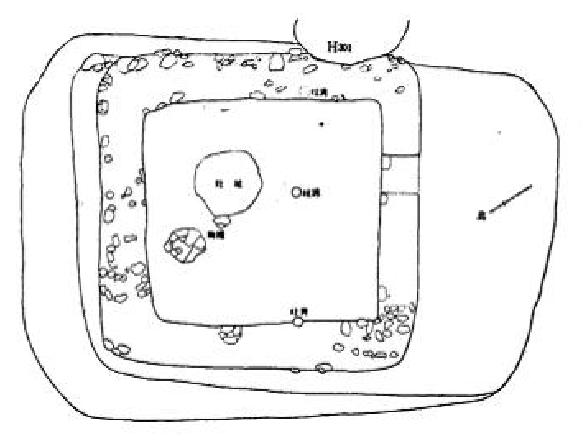

下面是龙山文化-东海峪遗址F301平面图(来源:一九七五年东海峪遗址的发掘 考古),这种房址的建筑程序是,先筑起夯土台基,然后在台基上平地起建或挖槽建土墙,墙基多为黄粘土夹石块垛成,墙外设置护坡,室内地面采用黄粘土和砂铺垫而成。室内地基和护坡均采用了分层夯筑方法。台基式建筑的出现和夯筑技术的使用,开创了中国传统的夯土台基式木结构建筑的先河,在中国古代建筑史上具有重要的意义。上述说明以及下面的图片出自张劼《先秦时期齐文化背景下城市与建筑研究——以青岛平度两髻山齐风古镇规划设计为例》青岛理工大学硕士学位论文:

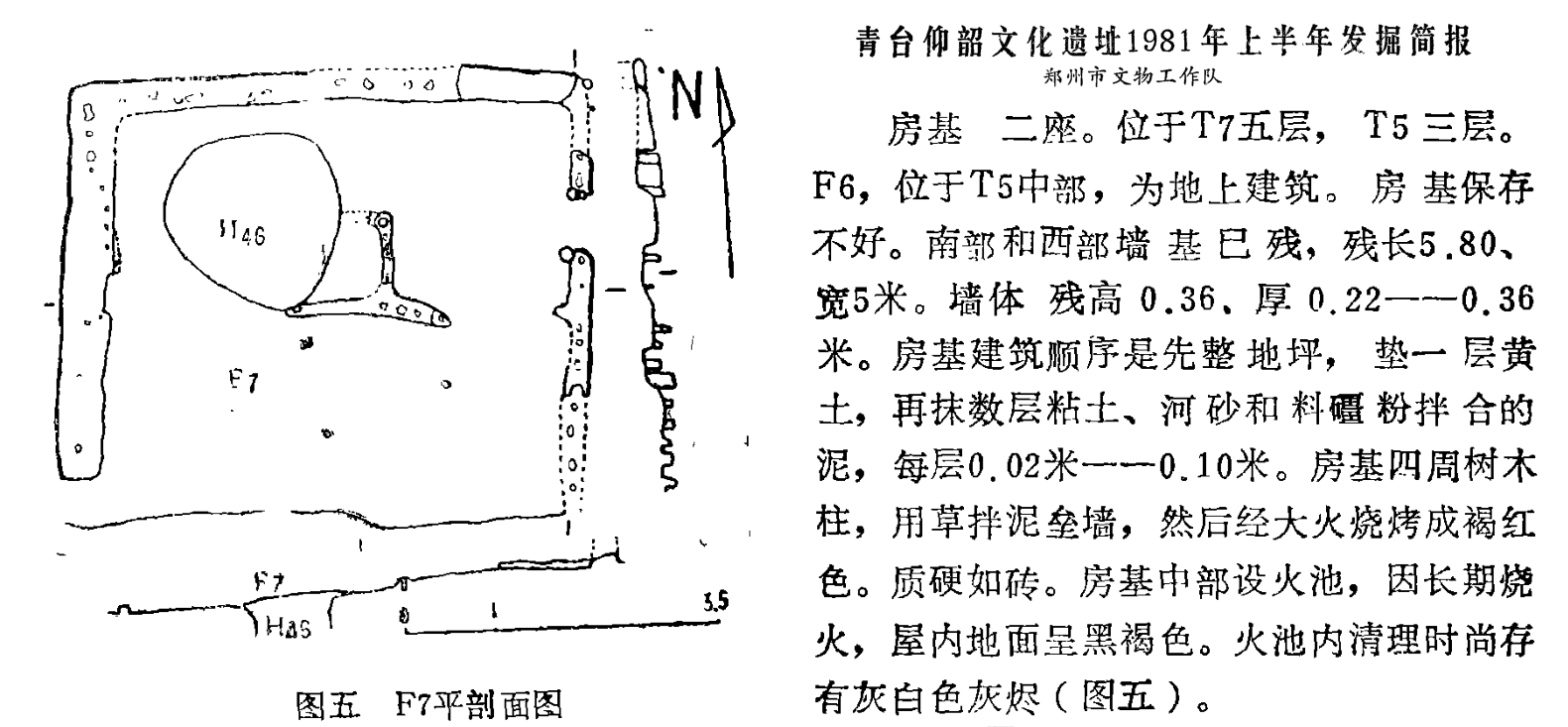

下面是青台仰韶文化遗址出土房址剖面图,图片出自郑州市文物工作队《青台仰韶文化遗址1981年上半年发掘简报》中原文物:

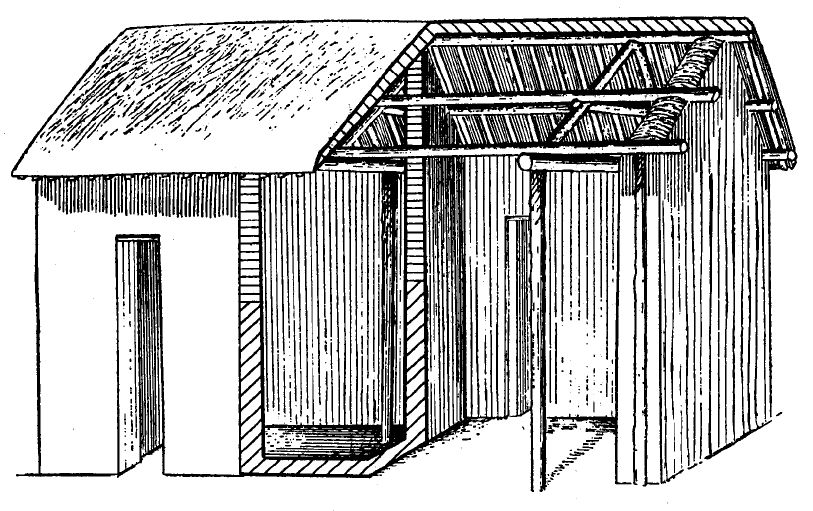

下面是台西商代遗址F2复原图(河北省文物研究所《藁城台西商代遗址》文物出版社,1985.6),图片出自张冲《河北承载建筑元素的出土文物研究》河北师范大学硕士学位论文:

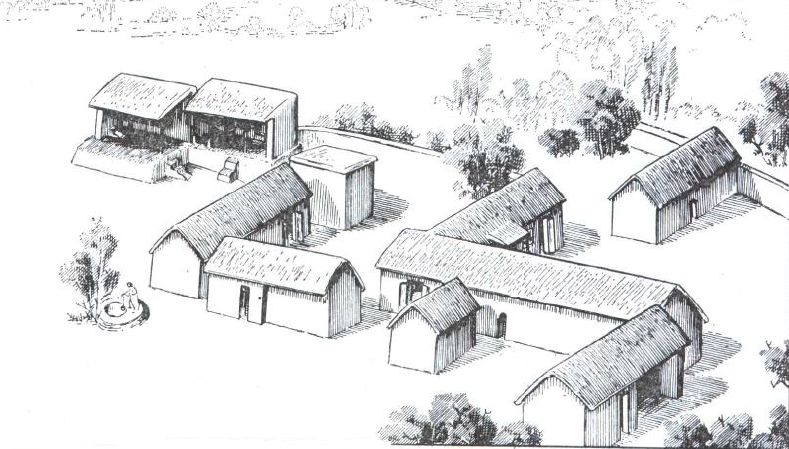

下面是台西商代遗址宅院复原图(河北省文物研究所《藁城台西商代遗址》文物出版社,1985.6),图片出自张冲《河北承载建筑元素的出土文物研究》河北师范大学硕士学位论文:

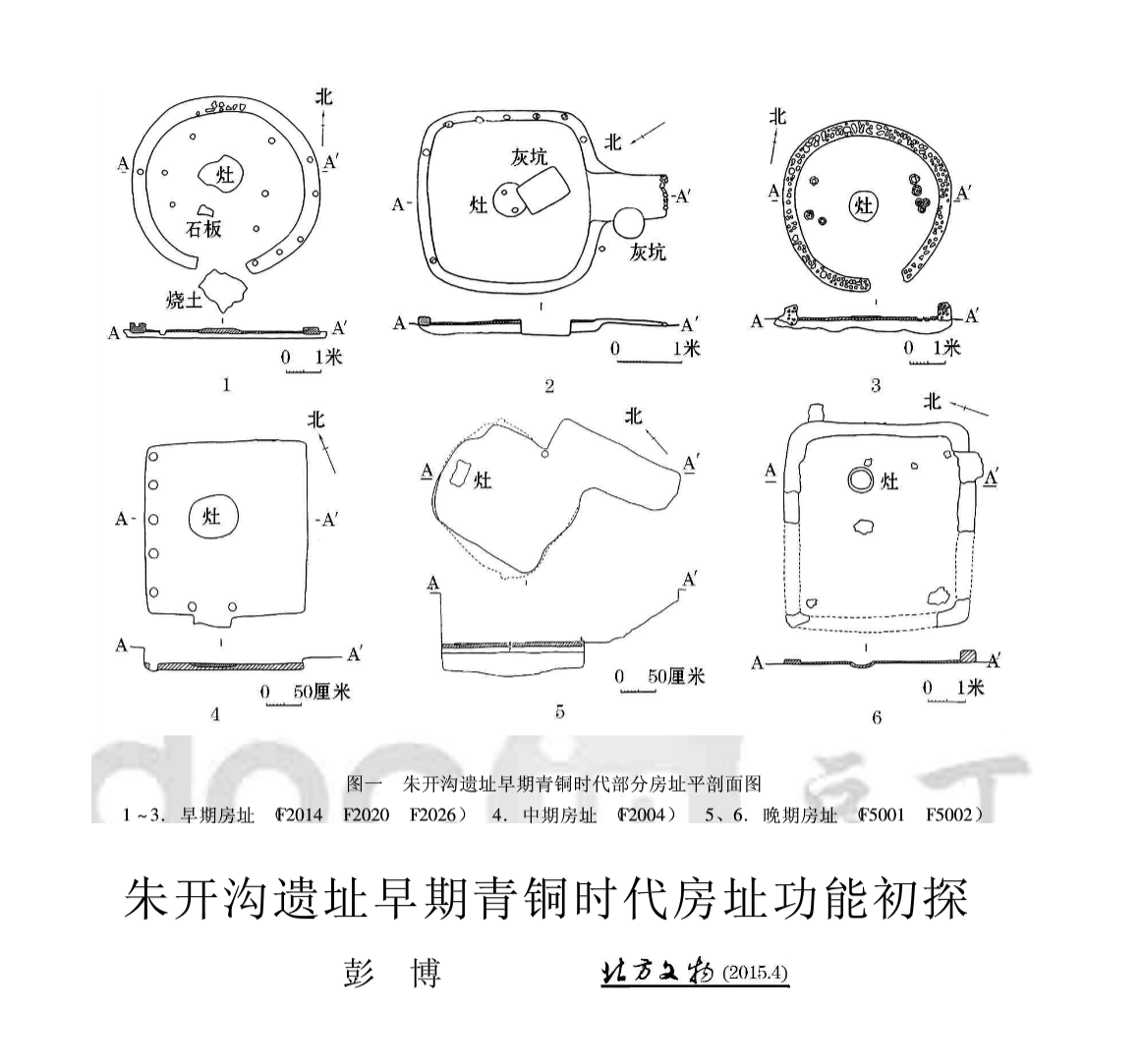

下面是朱开沟遗址早期青铜时代部分房址平剖面图,出自彭博《朱开沟遗址早期青铜时代房址功能初探》《北方文物》2015.4:

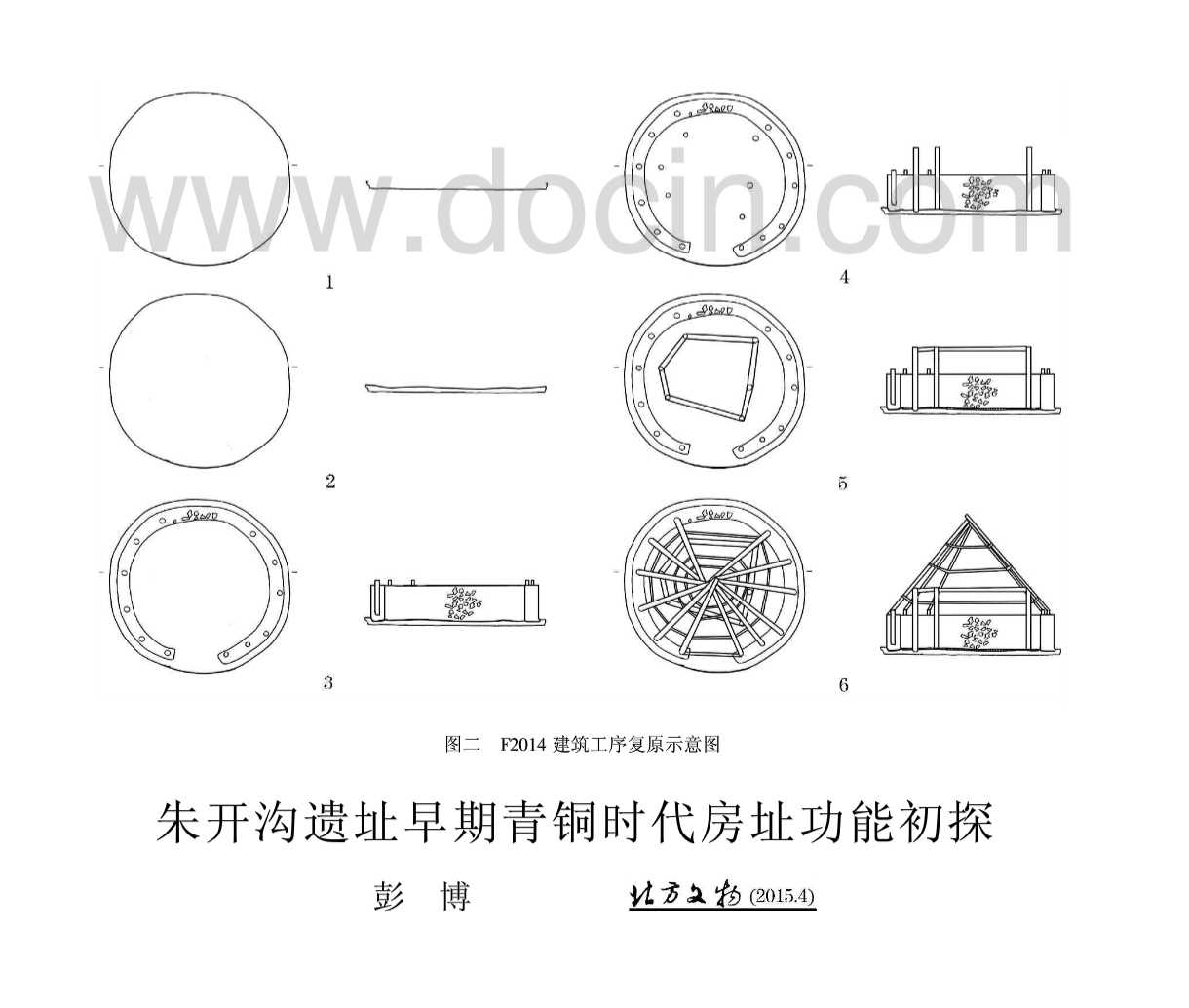

下面是朱开沟遗址F2014房址建筑工序复原图,出自彭博《朱开沟遗址早期青铜时代房址功能初探》《北方文物》2015.4:

既然房子已经成长到了地面以上,就需要有墙,中国主流的建筑传统,墙是和房架子(房屋结构)分开的,当时的墙有木骨泥墙,也有夯筑的土墙,夯筑的土墙还不仅作为房子的围护,还可以是城墙或者院墙,院墙又有树篱墙,《诗经》里有“将仲子兮!无踰我里!无折我树杞!”,“将仲子兮!无踰我园!无折我树檀!”(《诗经今注》 高亨 注 (p 108)《郑风•将仲子》),我觉得那里头的“杞”和“檀”就是组成树篱墙的树。另外有个“封”字,图形就描绘的是在土埂上种树,这树就构成了树篱墙。后来的《齐民要术》里还专门介绍过种树篱墙的技术。

别看古人居住的房子面积不大,但古人每人摊到的外部空间可不小,据说每人在城内平均占地可达几十平米。当然这空间属于谁,那是另一回事。实际上有个规律,古代的城与宫殿,往往都比现代的大,或者说,城的规模是越来越小了,这也和城的职能越来越专一有关。

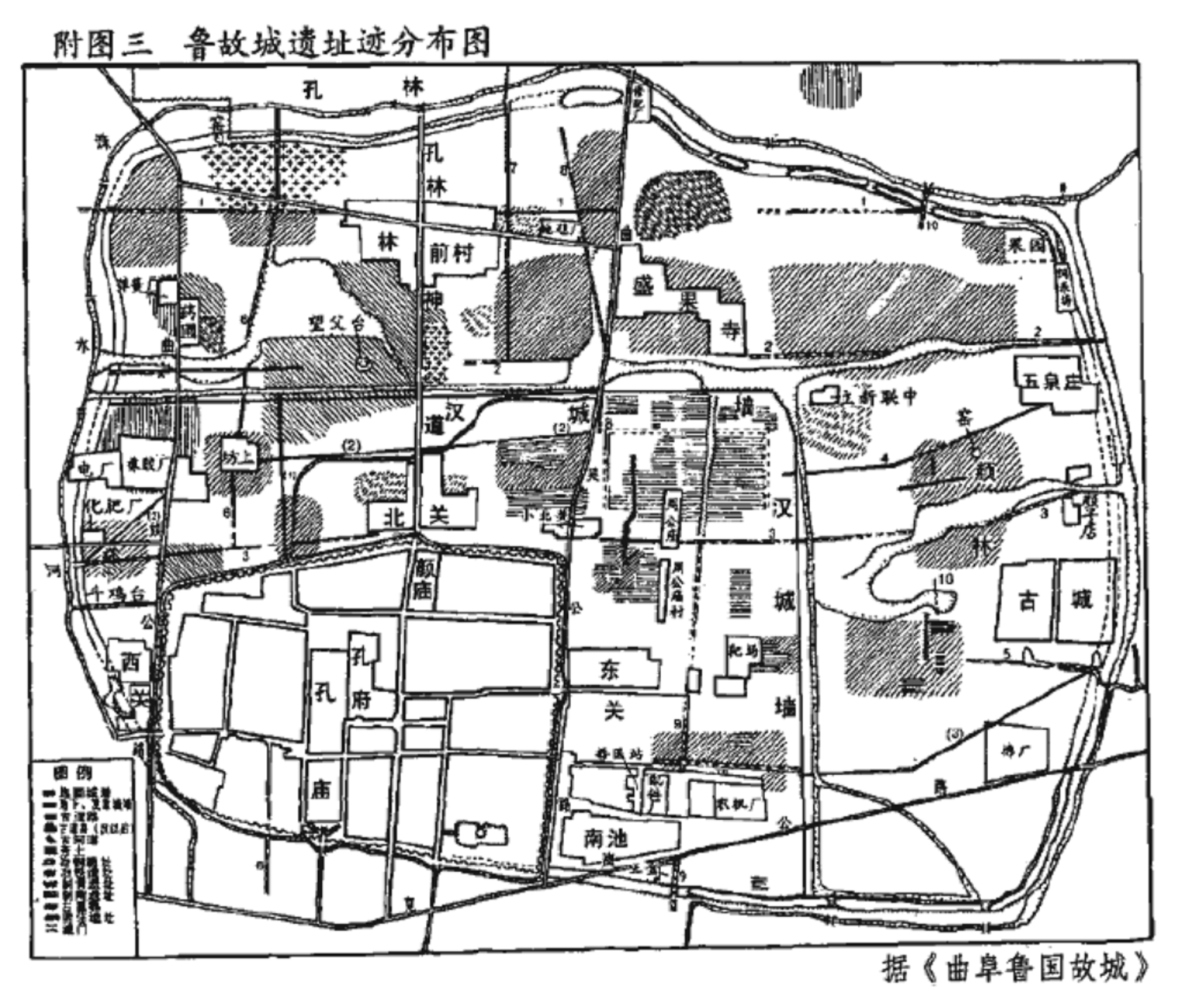

古人在夯土城墙内居住的相当分散,有大片的空地,下面是曲阜鲁国故城遗址分布图,图中可见在各种遗迹之间还有大片空地,而且实际上这些遗迹有相当一部分还是墓地:

至于在城外,当时也有了距离相当接近的居民点,不过这也是从事农业的必然要求,种地总不能每天跑太远。

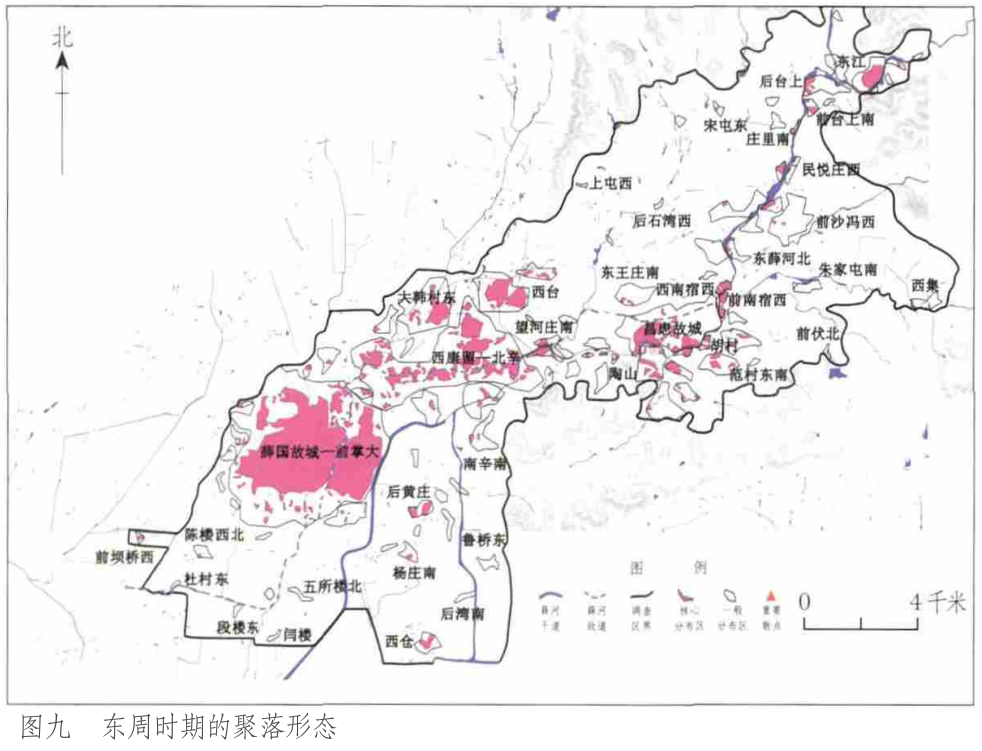

下面是薛河流域东周时期的聚落形态,“由于聚落数量的增多,本期聚落之间的相邻间距大多在500-1000米之间,只有少数聚落间距在 1-2 千米左右”,上述说明和下面的图片均出自中国国家博物馆-山东大学历史文化学院《山东薛河流域区域系统考古调查简报》中国国家博物馆馆刊2015(03):

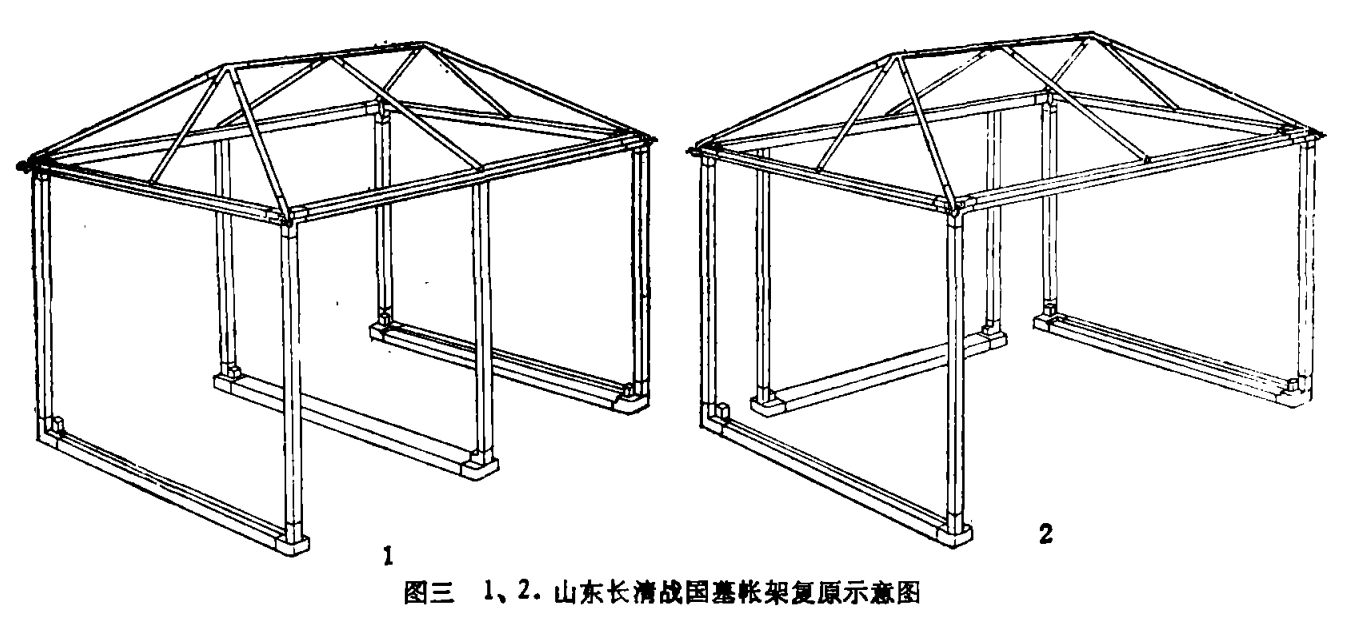

当然除了中原地带的:半地穴式房屋、从地面起建的房屋、以及建在夯土台上的房屋,这个系列以外,春秋时代各地还有因地制宜的各种房屋,包括南方的干栏式建筑,北方某些地方的窑洞,甚至还有渭河上游有些地方的“板屋”(《诗经今注》 高亨 注 (p 165)《秦风•小戎》),“就是说所有房屋都是完全用材木建筑起来的”(史念海 《河山集》 二 生活•读书•新知—三联书店 (p 233)《历史时期黄河中游的森林•一、西周春秋战国时代的森林》),另外游牧族的帐篷可能已经出现,但不太可能在考古中发现,不过各种帐幕,以及可拆装、可移动的房屋,已经在考古中发现或在文献中有表现。

例如:“十七年春,卫侯为虎幄于藉圃……”(《哀十七年传》(p 1706)(12170101))。

例如:下面的成都-百花潭-战国铜壶嵌错纹饰的圆形帐幕,图片出自卢兆荫《略论两汉魏晋的帷帐》考古1984(05),p 455:

例如:下面的山东-长清-战国墓帐架还原示意图,图片出自卢兆荫《略论两汉魏晋的帷帐》考古1984(05),p 456:

唐山口音就是像唱歌。上下声出现在一个句子里。

我们春秋那时的先人,如果要出远门,可不容易。他们往往需要结伴而行,甚至,大人物需要有一支军队同行。那时有句熟语,叫“君行师从,卿行旅从”,就是表示有一定地位的人出远门,需要有相应规模的军队跟着(《定四年传》(p 1535)(11040103))。

例如,晋国曾派大夫申公巫臣出使吴国,而这位大夫是拥有自家采邑的,结果他把一个儿子和带去的一半军队留下,留在了吴国,帮他们训练。这个一半大约是十五乘兵车,一百五十位甲士(《成七年传》(p 0834)(08070502))。要知道,小国诸侯的全部武力大概也就一百乘兵车、一千名甲士;中等诸侯国的卿,紧急情况下在都城全力动员出来的兵车也就大约十几乘。

即使带了相当规模的军队,也不是万事大吉。例如,周王室有位位列公卿的凡伯出使鲁国,因为之前和戎人结下梁子,就被戎人在半路上劫走了(《隐七年传》(p 0054)(01070501))。他带的军队,规模应不输申公巫臣。

乘车危险,坐船也不消停,不过这回是内鬼。卫国有位公子,被他父亲抢了老婆,他父亲反而不放心,于是派他出去办事,趁机收买匪徒在半路截杀他。他弟弟好心,替他先行,想要避免,但最终两人都在路上被杀(《桓十六年传》(p 0145)(02160501))。《诗经》里有一首《二子乘舟》,据说就是咏唱这件事的。史念海先生也提到过此事:“这虽是一宗丑事,却由此可以看到卫齐两国间的黄河在交通方面的作用。齐国西境至于河,这是齐人曾经自诩的盛事。卫宣公时,卫国尚都于朝歌。则由朝歌乘舟起碇,就可以抵达齐境了。”(《河山集》 七 陕西师范大学出版社 (p 132)《春秋以前的交通道路•三、春秋时期横贯南北和纵通东西的交通道路》)。

当然,那时的下层人士也不是没有单人出行的,可这么干一不小心就会死在路上。例如晋国有位灵辄,去给人家打工,三年后回家,走到半路上没了吃的,饿了三天,昏倒在一棵大树下。要不是赶上赵宣子出门打猎把他救了,他就回不了家了(《宣二年传》(p 0660)(07020304))。

那时的环境人烟稀少,而且不同族群之间经常打打杀杀,各个居民点就好像大海中的岛屿,路上可谓风涛险恶。

但是从上面的例子可以看出,当时的路途险恶主要不是来自自然环境,而是来自人自身。当时的自然环境中虽然有各种危险,但已经远不能和远古蛮荒之时相比。其实,当时的交通条件经过多少代人的不懈努力,已经有了本质改进。

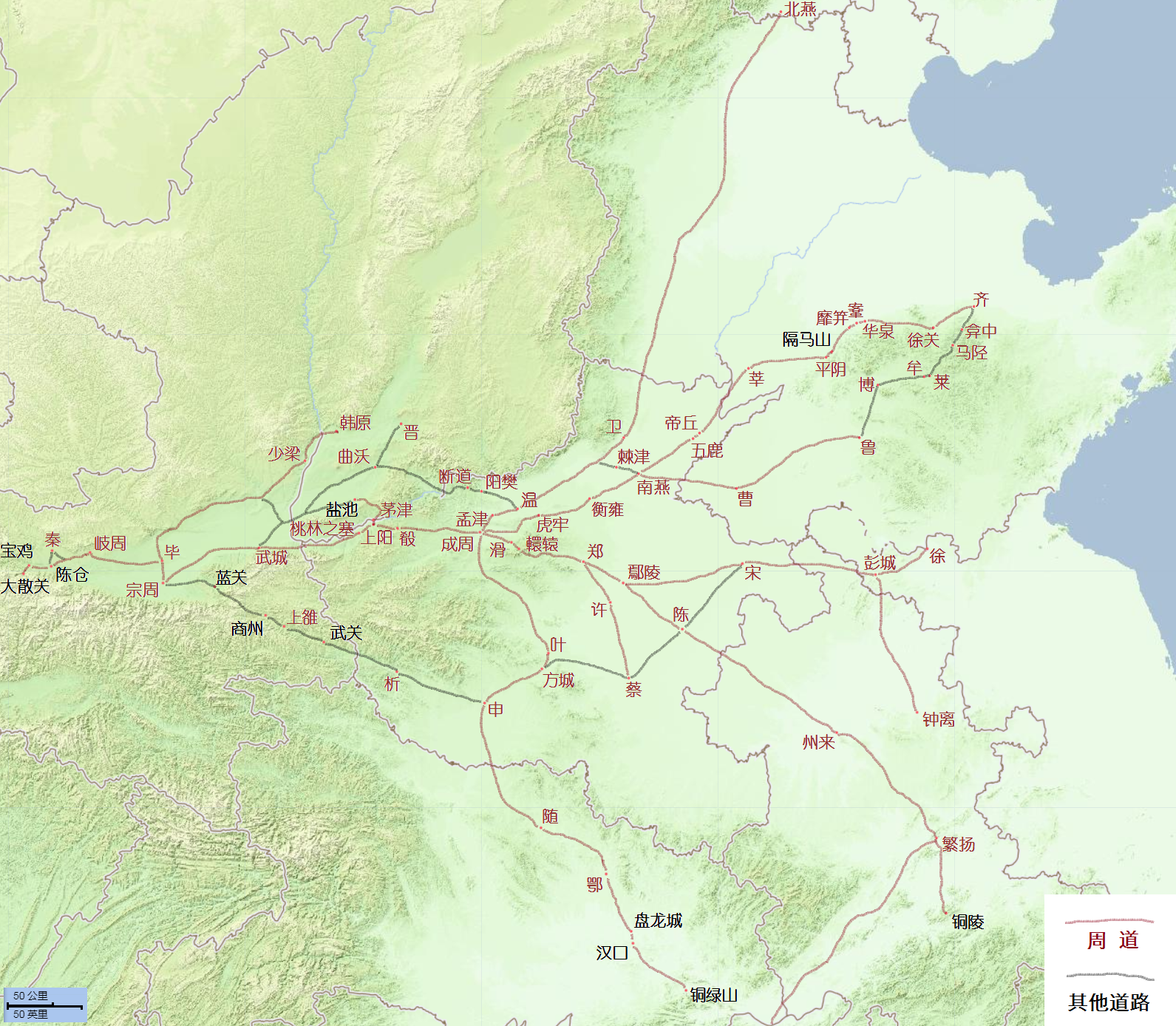

交通条件的改进,在春秋以前的西周时,主要标志就是所谓“周道”这一交通网络的建成。这个“周道”是打周文王开始建设的,《周颂•清庙之什•天作》中就提到,“彼(周文王)徂矣,岐有夷之行”(《诗经今注》 高亨 注 (p 479)),意思是到周文王死时,在“岐”那里已经有了平坦的大道。

在《诗经》中还曾多次提到“周道”,例如:“顾瞻周道,中心吊兮”(《诗经今注》 高亨 注 (p 191)《桧风•匪风》),“嗟我怀人,寘彼周行”(《诗经今注》 高亨 注 (p 004)《周南•卷耳》),“人之好我,示我周行”(《诗经今注》 高亨 注 (p 217)《小雅•鹿鸣之什•鹿鸣》),“佻佻公子,行彼周行”(《诗经今注》 高亨 注 (p 309)《小雅•谷风之什•大东》),还有逸诗,“周道挺挺,我心扃扃”(《襄五年传》(p 0943)(09050702))等等。

“周行”也是“周道”,是各诸侯国前往周王室的道路,所谓“行归于周,万民所望”(《诗经今注》 高亨 注 (p 354)《小雅•鱼藻之什•都人士》),是说当时的“万民”都惦记着那些通向“周”的大道。而在欧洲那边,“条条大路通罗马”还是几百年以后的事情。

下面是西周时期道路L1及其下压灰坑的图片(W020180814576803734421.jpg),“残存路面宽约8米”,“按照西周马车轨距2.2~2.4米的平均值,能够确定出3组车辙”,“可能是周原遗址向东去的交通要道”,上述说明及下面的图片出自李彦峰-陈钢-张亚炜-王占奎《都邑考古新收获——2017年周原遗址东部边缘地带的考古工作》国家文物局:

根据前人的研究及我的臆想,“周道”大致包括:

1. 岐周(周原)到宗周(丰、镐)到成周(王城),春秋时就是“秦”(“雍”)到王城(成周)。从岐周到宗周估计是在宗周对岸“毕”处渡过渭河,后面会经过“武城”,“桃林之塞”,“上阳”,“殽”,从宗周到成周的路线大体都在渭河和黄河南岸不远处。

2. 从岐周经陈仓,渡渭河到宝鸡,再到大散关。

3. 从宗周向北经“毕”到“少梁”再到“韩原”。

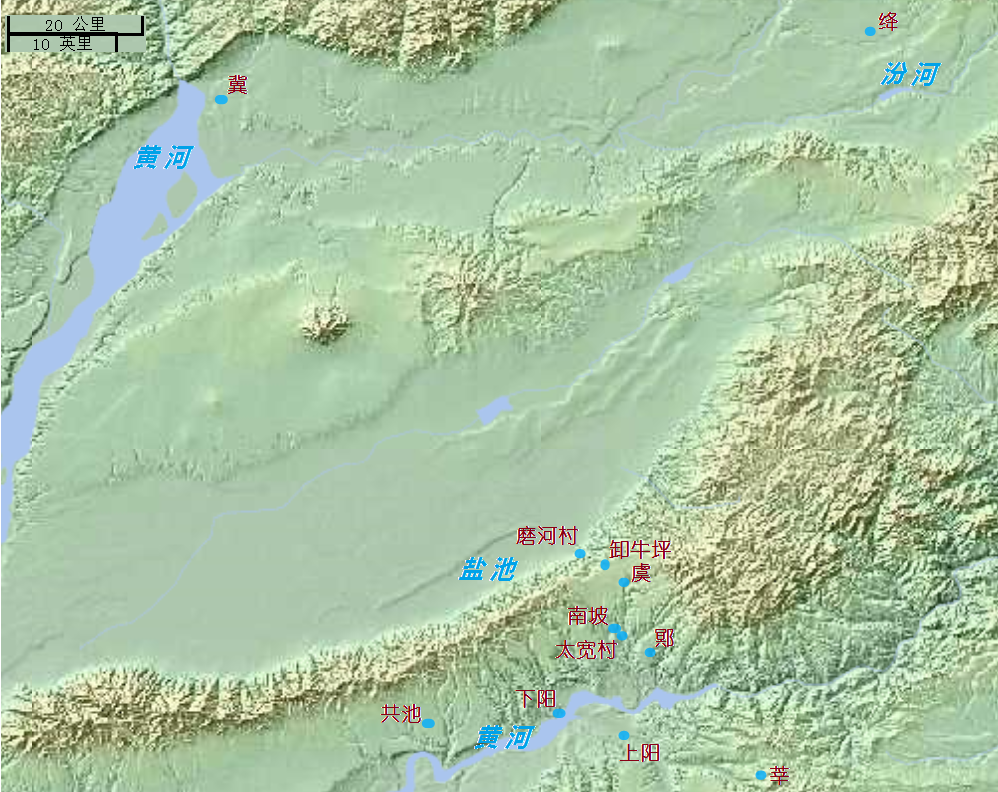

4. 从成周往西到“上阳”,再向北从“茅津”渡过黄河到解州盐池。

下面是往盐池相关各点天地图地形图标注:

5. 从成周往北至“孟津”渡过黄河经“温”到“卫”,当还可再往“北燕”,但春秋开始前被狄人截断,久已湮没,“北燕”可能也已经向南面迁移了。

6. 从成周继续向东,经过“虎牢”,“衡雍”到“南燕”,之后走“五鹿”,“帝丘”,“莘”,“平阴”,“隔马山”(夙沙卫杀马于隘之处,“十一月丁卯朔,入平阴,遂从齐师。夙沙卫连大车以塞隧而殿。……卫杀马于隘以塞道。”(《襄十八年传》(p 1038)(09180305))),这一段有些地方相当狭窄;然后是“靡笄”,“鞌”,“华泉”,这一段包含“鞌之战”的战场;最后经“徐关”到“齐”。

7. 或者从成周向东,经过“虎牢”,“衡雍”,“南燕”,然后走“曹”到“鲁”。

8. 从成周向东南,经过“滑”、“轘辕”到“郑”,再经“鄢陵”往“宋”,并经“宋”再往“彭城”,“徐”,“钟离”,所谓“夷庚”(《成十八年传》(p 0911)(08180501))。

9. 或者从成周向东南,经过“滑”,“轘辕”,“郑”,走“鄢陵”往“陈”,再经“州来”,“繁扬”,前往今铜陵古铜矿处,或向西南,前往今江西产铜处,“郑”以下应该是商人的旧道。走这条路的大宗商品除了铜,可能还有原始青瓷,是在今浙江西北一带烧造的。在传世晋姜鼎铭文中,曾提到“易鹵積千两”……“征繁汤”,据认为就是将大量食盐运往繁扬进行交易。

10. 或者从成周向东南,经过“滑”,“轘辕”,“郑”,然后往“许”,到“蔡”。

11. 从宗周向南,经“叶”,“方城”,到“申”,再到“随”,再到“鄂”——“噩𠂤”(张平辙《从“安州所献六器”铭文谈到《诗经》中的“周道”、“周行”——纪念赵荫棠憩之先生》兰州西北师大学报(社会科学版)1987(03),草店坊遗址);下面继续向南,经盘龙城,在汉口一带渡江,前往“铜绿山”铜矿带,这也是继承了商人的商路,商人可能就是在盘龙城遗址那里承接“铜绿山”铜矿带来的铜料。另外,楚地物产丰富,《左传》提到的“羽、毛、齿、革”(《僖二十三年传》(p 0409)(05230607))、“杞梓、皮革”(《襄二十六年传》(p 1119)(09261002)),都是输往北方的大宗商品。

下面是周道及相关道路可能经过地点天地图地形图标注:

但除了“周道”,还有各诸侯国之间的道路:

例如“鲁道”,《诗经》里就不止一次提到“鲁道有荡”(《诗经今注》 高亨 注 (p 133)《齐风•南山》——(p 138)《齐风•载驱》)。诗中分别以“南山崔崔”和“汶水汤汤”起兴,可见这“鲁道”当是指所谓“莱芜谷道”,从“齐”出发,经“弇中”,“马陉”,“莱”,“牟”,“博”,“阳关”,到“鲁”。

例如“宋”、“陈”、“蔡”之间的道路,从“蔡”还可再往“方城”,“坎其击缶,宛丘之道”(《诗经今注》 高亨 注 (p 176)《陈风•宛丘》),可能就是这条道路。其中,“宋”有位“南宫万奔陈,以乘车辇其母,一日而至”(《庄十二年传》(p 0191)(03120102)),反映“宋”、“陈”之间有大路,无太多迂曲,路况也不错。

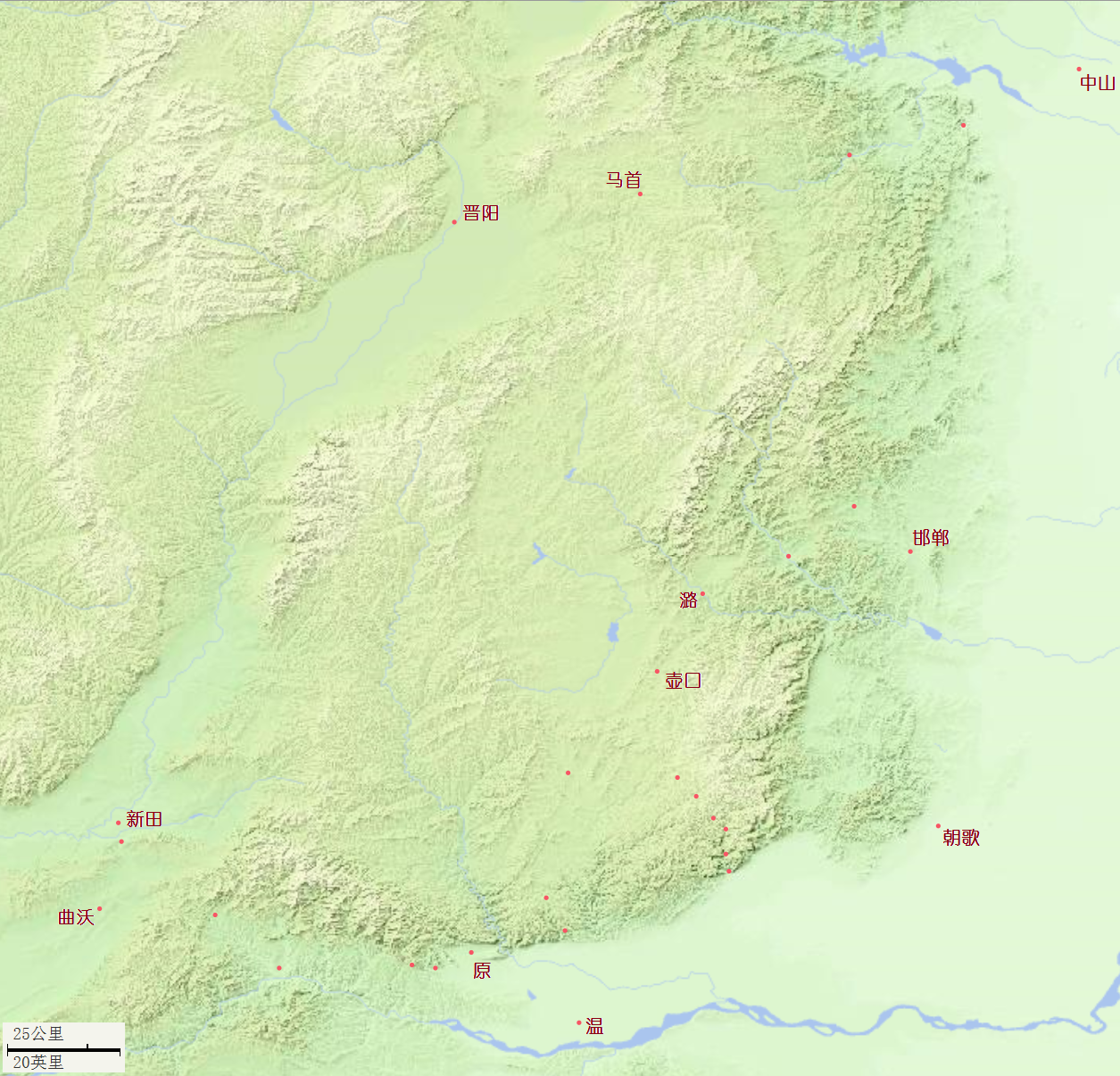

例如“由晋都绛东南行,而达到南阳”(史念海 《河山集》 七 陕西师范大学出版社 (p 125)《春秋以前的交通道路•三、春秋时期横贯南北和纵通东西的交通道路》),“在此以前,齐国的兵队曾经越过太行山而西至于汾水流域”,“这一条道路在以前大概不是经常通行的,所以齐桓公越过的时候还要“束车悬马”,想见当时的艰难了”“晋文公平周王室太叔带的乱事,用贿赂的方式获得这里“戎狄”的允许,进而开通道路”,“这条道路开通后,晋兵才能直下太行,伐卫,伐曹,又和楚人战于城濮”(史念海 《河山集》 一 生活•读书•新知—三联书店 (p 069)《春秋时代的交通道路》)。从“晋”出发的话,走“曲沃”,“断道”,“阳樊”,到“温”。

下面是南阳往晋相关各点天地图地形图标注:

这也就是“晋”、“齐”之间的道路:下面可从“温”自“棘津”渡黄河,经过“靡笄”,“鞌”,“华泉”等地到“齐”,其中大部分是和周道重合的。

例如商於之道,“商於古道是中国古代长安经蓝田、商州通向南阳、邓州、荆襄以至江南和岭南的交通要道”(李雪峰《商於古道的开辟述论》学理论 2016(08)),中间还经过“上雒”,“少习”,“析”,“秦国援楚攻吴的时候,出车数目达到五百乘,就数量来说仅是稍少于城濮之战时晋国的兵力。这样多的兵车通过险峻的秦岭,正说明春秋末年这条道路的规模已经有相当的样子了。”(史念海 《河山集》 一 生活•读书•新知—三联书店 (p 072)《春秋时代的交通道路》)。

“周道”最宽的地方可以很宽,而且平直,《小雅•谷风之什•大东》中有“周道如砥,其直如矢。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 309)),当然也免不了有迂曲的地方,《小雅•鹿鸣之什•四牡》中有“四牡騑騑,周道倭迟”(《诗经今注》 高亨 注 (p 218))。甚至还有难走的地段,例如《小雅•节南山之什•正月》中有“无弃尔辅,员于尔辐。屡顾尔仆,不输尔载。终踰绝险,曾是不意!”(《诗经今注》 高亨 注 (p 274)),应该说的就是“周道”的一段。

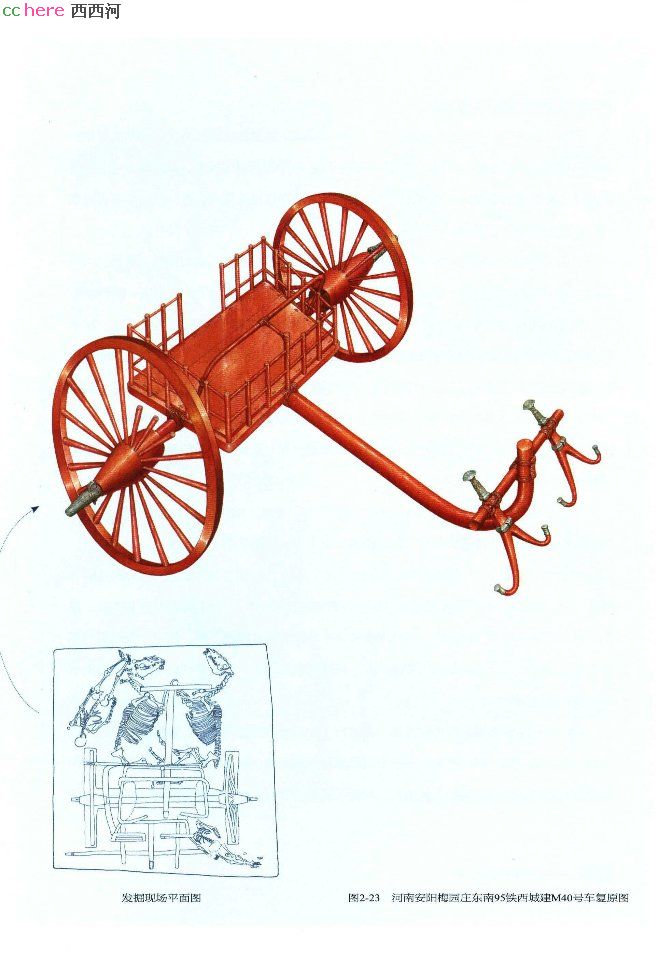

同时,“周道”所至,认同周王室的地方,还统一了轨距,《隐元年传》中有“天子七月而葬,同轨毕至……”((p 0016)(01010502)),杨伯峻先生于此注云:“同轨,指诸侯。轨谓辙广,轨同则辙迹亦同,后人因谓车迹为轨。舆广六尺六寸(周尺较今尺小),两轮离车厢各七寸,故辙以八尺为度。天下车同轨,先秦早有此思想。”

那时的人讲“涂度以轨”(《周礼•冬官考工记第六》),就是道路的宽度是由车辆轨距决定的。道路宽五米即可双向行车,一般乘车只两马,如果是驾四马的乘车出行,对方就需要避让了,所以才有蔺相如避让廉颇之事,盖因两人身份贵重,出行都乘四马之车。

因此,道路宽度是随着轨距改变的。轨距逐渐变宽,从夏代的仅约0.8米,到商代的约1.2米,再到周代的约2.3米,城内道路的宽度也从商代的大体上3米、7米、10米的体系,变为周代的大体上5米、10米、15—20米的体系。

周代的车辆不仅轨距增加,而且有了各种不同用途的专用车辆,好比人拉的“重”车(《成五年传》(p 0822)(08050401)),也许就是所谓“大车”(《诗经今注》 高亨 注 (p 104)《王风•大车》,(p 317)《小雅•谷风之什•无将大车》),还有所谓“有栈之车”,也是“周道”上的常客(《诗经今注》 高亨 注 (p 367)《小雅•鱼藻之什•何草不黄》)。

而在城外重要道路旁,那时已经有了种树的规定,所谓“野庐氏掌达国道路,至于四畿。比国郊及野之道路、宿息、井、树”(《周礼•秋官司寇第五》),或者说按照《周制》,要“列樹以表道,立鄙食以守路”(《周語中》)。因此,不但有大路,不但路边种了树,而且还有馆驿,并且打了井,为官方人员提供吃喝,例如《僖三十一年传》中提到的“重馆”((p 0485)(05310101))。

进一步,还普遍能提供所谓“传”或“遽”或“驲”,就是驿车,《左传》中就有多处提到,例如:《庄九年传》“公丧戎路,传乘而归”((p 0179)(03090401)),《文十六年传》:“楚子乘驲,会师于临品……。”((p 0619)(06160405)),《成五年传》“晋侯以传召伯宗”((p 0822)(08050401)),《襄二十一年传》:“于是祁奚老矣,闻之,乘驲而见宣子……。”((p 1060)(09210504)),《襄二十七年传》:“子木使驲谒诸王……。”((p 1129)(09270402)),《襄二十八年传》:“今吾子来,寡君谓吾子姑还,吾将使驲奔问诸晋而以告。”((p 1142)(09280801)),《昭二年传》子产“乘遽而至”((p 1229)(10020401)),《昭五年传》:“楚子以驲至于罗汭。”((p 1270)(10050801)),《定十三年传》“锐师伐河内,传必数日而后及绛”((p 1588)(11130101)),《哀二十一年传》 “群臣将传遽以告寡君”((p 1718)(12210202))。

也就是说,“周道”不仅是道路系统,还包括驿站以及道路维护等配套措施。尽管在西周末年,这套系统在很多地方一度弛废,所谓“踧踧周道,鞫为茂草”(《诗经今注》 高亨 注 (p 293)《小雅•节南山之什•小弁》),但到了春秋时,在各诸侯国内部中要道路上,乃至在“周道”的主要部分,这套系统还是在继续运转。

除了道路,在经常要渡河的地方,还形成了津渡,有常备的船只,于是有孔子“使子路问津”(《论语•微子第十八》)。也有时寻到了可以涉渡的地点,“济盈不濡轨”,就“深则厉,浅则揭”(《诗经今注》 高亨 注 (p 045)《邶风•匏有苦叶》),深的地方把衣服脱掉,浅的地方只需把衣服提起来,直接趟过去。

于是有著名的津渡:

例如,“唯黎阳——白马之津或起自商代,春秋至宋金经久不衰。”(周媛《河流主导的浚县古代城市发展》郑州大学硕士学位论文)(p 31)。

例如黄河上还有“棘津”,“孟津”,“茅津”,……。

以及西周时宗周通往盐池的渡口蒲津渡,“秦伯伐晋,济河焚舟”就是在这里,随后又“自茅津济”(《文三年传》(p 0529)(06030401)),这回是东周时往宗周的盐池渡口;另外,“秦、晋为成,将会于令狐。晋侯先至焉。秦伯不肯涉河,次于王城,使史颗盟晋侯于河东。晋-郤犨盟秦伯于河西。”(《成十一年传》(p 0854)(08110901)),也是在蒲津渡。

以及龙门渡,殽之战被俘的秦军三帅被晋襄公的母亲放了之后,晋襄公遭中军元帅先轸痛骂,于是晋襄公“使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣”(《僖三十三年传》(p 0498)(05330303))。这常备了渡船的地方,应该就是龙门渡;还有“初,臼季使,过冀,见冀缺耨,其妻馌之,敬,相待如宾”(《僖三十三年传》(p 0501)(05330603)),这靠近“冀”的渡口,也应是龙门渡。

例如“渭阳”,“我送舅氏,曰至渭阳”(《诗经今注》 高亨 注 (p 174)《秦风•渭阳》),还有“文定厥祥,亲迎于渭。造舟为梁,不显其光。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 373)《大雅•文王之什•大明》)。

除了在渡口常备渡船之外,桥梁也是那时人们的一种选择。好比“有狐绥绥,在彼淇梁”(《诗经今注》 高亨 注 (p 092)《卫风•有狐》),就反映当时淇水上有常设的桥梁。而《庄四年传》中的“王遂行,卒于樠木之下。令尹鬭祁、莫敖屈重除道、梁溠(zhā),营军临随,随人惧,行成。”((p 0163)(03040101)),则反映当时的军队有急造桥梁的能力。

而且重要的渡船或桥梁当时都是有规定要好好维护的,因此“川無舟梁,是廢先王之教也”(《周語中》7)。另外,那时的人造桥,除了那种在小河上架设的独木桥或那种在河中放置若干大石头可让人们跳过充作桥梁之外,还常常会建造浮桥,就是上面说的“造舟为梁”,或者《昭元年传》中提到的“造舟于河”((p 1214)(10010802)),而《齊語》中“至于西河,方舟設泭,乘桴濟河”,应该也说的是浮桥。

来自《中国古代车舆马具》

结果错过修改日期了。

没有想到的乘客竟然是跽坐的。