- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:与月之回忆河友探讨一下虚无主义 -- 给我打钱87405

那就是只听男人对女人说的话,这种话靠谱吗?非要听到男人之间的对话,要听到男人们是如何议论女人的,难道不是?

也可以说,女性的不幸在于没有一个说真话的老爸或者兄弟。

N多男人选择女人,就两条:第一、能不能骑得住?第二、她能不能干活?这是在挑什么?牛马。

现在明白为什么我会说解放女性是谎言了吧?牛马们更加“强壮”了,较之以往,变成“现金奶牛”了,难道不是?

唉,听男人吹捧几句,就昏了头。

最可笑的是,仍然有女人说我太龌龊,说我是男人中的败类,哈哈哈。

知道为什么要授以渔,而不授鱼了吗?

渔,教给你,能不能掌握,得看你自己。

鱼,会给你吗?真的会吗?如果有人给你鱼,一定只是鱼饵。

一句“女同胞们,你就此获得了新生,你们自由了”,就轻轻松松让女人们是家里当牛马,出门继续当牛马。唉,没法说。

实话告诉大家,以前我不想说,是怕刺激人。然而我接触到越来越多的不幸女人,实在受不了了。某个人,上当受骗一辈子,你告诉他,是一件很残忍的事。一群人吃亏上当,你还藏着掖着,你就是个败类!

我闺女跟我说:为啥你说的话我从未在别处听到过?人家说的,恰好跟你说的相反?

我说:蠢货!我是你爸,我他妈跟你说真话,他们是谁?他们只会骗 你!!!蠢货!

现在理解为啥说“优秀的男人都有一个牛逼的老妈”了吗?很多人只知道这个现象,而不知道它的“原理”。啥叫牛逼老妈?就是告诉儿子,女人都是怎么想的。

那优秀的女人自然也是有一个牛逼的老爸,难道不是?

孙子在2000多年前就告诉了我们,知己知彼,百战百胜。2000多年前就已经告诉我们啦。

老子的话,你不听,孙子的话,你还是不听,你天天听别人骗你,怪谁!!!

问题的提出:为什么你会生气?

如果我告诉你,你有可能从未真正生过气,你会不会大吃一惊?

人是地球上模仿能力最强的生物,因而人会不由自主的模仿他人、他物、他事,连生气和高兴都会模仿。这里的模仿之意是:机械照搬。

当然,从未真正生气过、高兴过的人,确实极其罕见,然而但是,在其它动作上(这里的动作不仅指肢体,还包括心理反应)一直都是机械照搬的,却并非鲜见,比如接吻这码事。有证据吗?有哇,鸦片战争之前中国人不会接吻,对吗?

接吻是肢体动作,容易证明这是机械照搬。心理反应不容易证明了,比如失恋了伤心难过,有的是真的,有的却是模仿而来的。非要我证明的话,那就是有些人ta会惊奇的发现,“咦,为什么我并不伤心?”

因此,为什么你会生气,其中一个原因是愚。

另一个原因呢?当然就是奸。

“啊?我真实的生气了,是因为我太奸?”

“是的,完全有可能是这样。”

你为什么生气?是因为 你觉得你亏了。你这个“亏了”是一笔歪账,只算眼跟前的,难道不是这样?

假设你今年18岁,你假装谈了一场恋爱,后来发现了,亏了没有?确实亏了。但如果你吃一堑长一智呢?是不是赚了?对,赚了,你后面还要活好几十年。

那假设你今年81,你突然发觉自己一辈子都没有真实活过,是不是亏大了?无可挽回?

真的无可挽回吗?什么叫“朝闻道、夕可死”?就是因为这个道很不容易得到,它又是那样的珍贵。一辈子都活在黑暗中,临终之前终于见到了一缕阳光,难道不是赚了?

所以,有一种生气,是因为奸。

一切弄不明白自己为何生气的人,可以说,都叫白活。

那弄明白的就不生气了?还是会生气的,知易行难。

“那不是白说?”

“非也,二者有质的不同。”

“说说看,有何质的不同?”

不明白自己为何生气的人,他会……嗯……动怒,会损耗他的元气。

而明白的人,他生气就是生气,并不会动怒。

这两者有云泥之别。

接吻这码事多说两句。

接吻有两种假,一种是虚情假意,另一种是形式与内容不符,我前面讲的是后面这种情况。

什么叫形式与内容不符?张三看到李四表达爱意的方式是亲吻,于是他就去模仿这个动作。问题在于张三“原本有属于自己的表达方式”。所以,这叫邯郸学步。

正因为这个张三总是邯郸学步,所以会给人一种不真实感,他自己也能感受得到。我们 在日常中就会说张三这个人很分裂。当然分裂,内容是自己的,形式是别人的。现在好理解,为啥说“得语文者得天下”了么?

或许会有人说,我这也是没办法,还得考虑现实情况。

父母是干嘛的?我讲的内容,18岁以前都得学会,都能学会。学不会的,就没机会了。

我不是反复跟大伙说吗?很多事,我10多岁就弄明白了。为啥 会说,开窍越早,受益越早?这个开窍并不是你要学到什么,而是你很快就明白了,你所见的,都是假的。谎言说了一万遍,你仍然能清醒的认识到它是假的。

传授渔给你的,未必就是好人。这是因为第一你不一定就能掌握,第二“渔”是共享型“资源”,可以无限量“复制”。所以,完全有可能有人故意传授给你渔,以此博得你的好感,取得你的信任——反正你也学不会。”那要是我学会了呢“?他就跟你合作啊。

鱼,是不会有人给你的,因为鱼是独占型“资源”。

我女儿告诉我,她在班上有个“好朋友”王小红,有次她跟王小红深刻剖析了张三这个男娃相当不错,结果王小红驳斥她,“这种男生你也看得上?”第二天,王小红就把张三给“霸占”了,不许我闺女靠近他。

或许会有人说,“啊,如今的娃都这样了?“这是天性好嘛!

我后来告诉我闺女:”你上当了,但是,你现在就50分水平,你看上的张三也就50分,你吃这次亏以后不上这种当,你将来80分,遇到一个80的李四,人家还能抢走吗?“

我是怎么“训练”我闺女的呢?并不是讲空洞的大道理,而是在实处。

就拿拉二胡来说。曲子是曲子,演奏是演奏。二胡有一个“把位”的概念,简单说,就是左手如何按弦,如何滑动。每支曲子,一般老师会教授一套“通用”把位。

我女儿最开始的时候,只知道死背这种“通用”把位。我很着急啊,但只能等待机会。

终于有一次,她无意中发现,按自己的方式来按弦,更为顺爽。我立刻就抓住了这次机会,告诉她:你就这么按,你老师要说你,你不理他,但也不要“杠”。他稍微通情达理,发现你的“输出”,也就是拉出来的效果挺好,他就不会说了。记住了,前面 要多扛几次,就是“不听”。

她一去老师那,果然如此。老师说:“你按弦错了,应该这么按。"我闺女就假装,“哦哦哦”。再拉,还是“错”的。他老师就有点不快,“怎么说了你不听呢?”我闺女也不辩解。后来她老师一生气,不说她了,闭着眼睛听,一听,“还可以啊”。后来她老师就转变了态度,经常打趣,“你的手长得不一样,你就按自己的方式来吧。”

但她初中的数学老师就是个怪物了。我女儿的解题过程,她看不懂,但结果总是对的,她就怀疑我女儿是在百度上抄的。有好几次,专门把我女儿捉到办公室去,居然又是过程看不懂,结果是对的。她这个数学老师百思不得其解,我女儿心里跟明镜似的,也懒得跟她说。

所以我女儿在这方面,积累了一定的经验,知道怎么跟这些人过招。但是她还是太嫩,做不到我这样,气定神闲。

我刚刚是不是反向证明了她数学老师是个机械人?

她看不懂是为什么?因为某道题,她背住了一种、两种、三种思路。如果有一种她从未见过,她就所谓的看不懂。她根本就没有脑子,她的脑子运转的模式,说跟指纹匹配一样,完全机械化。而这样的机械人,这样的老师,全世界,一抓一大把!最可笑的是,就这些人,天天把”活学活用“挂嘴边。要不然为啥有的人异常仇恨我呢?底裤都让我扒光了,一丝不挂。

我的表达:真相就是这个世界99.999999%是假的。

听得懂,就知道它的意思是:一、你不要有幻想,二、你没有理由绝望,因为有你,有你就不可能达到100%。

孟子表达成了:虽千万人,吾往矣。

毛泽东表达成了:做最坏的打算,做最好的争取。

也许你今天才恍然大悟,但是,

第一、你愿意永远活在黑暗中吗?

第二、你有孩子吗?你希望你的孩子跟你一样吗?

为了你自己,为了你的孩子,你也应该呐喊,破窗,干他娘的!

干,干死他们,干死一切假恶丑!干死一个算一个!

前面发漏了一篇。

这是一个天大的“秘密”。

前不久,有个朋友跟我说,她的小儿子不爱读书,她很发愁。

我听完嘿嘿一笑,对她说,”你的机会来了。“

她表示费解。

我说,可能在你想象中,我接下来要说的话是如何解决“你儿子不爱读书”的问题。然而我要说的是,你这个时候应该向你的大女儿求助,让她来帮助你的小儿子。这是难得 的机会。他们姐弟俩是一辈子的感情,你死得比他们早。

我又说,你小儿子如果是个文盲,确实是个问题。但如果你小儿子跟你大女儿感情不好,这个更要命。所以,孰轻孰重?

朋友听完恍然大悟,突然之间觉得不发愁了。

前些日子,我闺女跟我说,三角函数真他娘的难学。我冷不丁插了一句话进去,“余弦函数的图像就是把正弦函数平移了90度”。她表示无法理解,“角度?平移角度?”我一听,机会来了。

我女儿的话表明她没有充分理解什么叫函数式。

我说,你先告诉我,加速度公式是啥样的?

等她说完,我问她:你没有发现这个式子长得跟一次函数一模一样吗?

她还在惊呼“我好SB”时,我又问她:匀变速运动路程的公式你给我报一遍。

等她说完,我问她:你没发现这个式子长得跟二次函数一模一样吗?

自然,她又大呼“我好SB”。

等她不再“我SB”时,我告诉她:我刚刚说,余弦函数的图像其实就是把正弦函数图像平移了90度,也可以说是平移了二分之一派,不论怎么表达,它们都是自变量,而不是你初小所学的角度那个范畴。简单说,在正余弦函数中,x是一个数值,从负无穷到正无穷,就这么简单。虽然简单,但是你对此的理解还停留在过去,所以你觉得怎么总是搞不明白。三角函数学习中,这是一个难点。必须要解决。

然后她兴奋了好一阵子。

我,早就知道三角函数初入门时会遇到什么困难,但我一直“憋着”。

不“憋着”,你“主动”去帮助孩子,一定是适得其反的。因为你会有预期,你认为你这么一说,孩子就当回事了,就掌握了,但根本不会这样。

你只能像我这样,“憋着”,等待。机会一来,你必须牢牢抓住。

教育自己,其实也一样。

啥叫无为?这就叫无为。因为学习的过程一定是,“我学会了”——“做不出来”——突然明白了什么,“我好SB”。

你企图跳过这个必然阶段,你就叫“有为”, 是把个人意愿凌驾在客观规律之上。

孩子学走路是怎么学的?”我学会走路了“,刚说完,摔一跤,然后真的学会了。

有的人,真的没法说,觉得自己是神,自己掌握着宇宙法则。我建议这种人,每天起床后默念三遍:我是个屁。

当然,很多人并不是自以为神,而是被“现管”吓坏了,屈服了,总是跟着“现管”转。然而,“现管”永远有一句话等着你:我也得听“县官”的,如果之前我有哪做错了,是我不对。他轻飘飘的就鞠躬道歉了,你却被坑死了。所以,你该问的是,你为什么被“现管”弄残弄死了?你为什么那么怕“现管”?难道正确的做法不该是跟“现管”周旋吗?那么,”现管“都是谁呢?你爸你妈,你老师,你领导,然后所谓的公序良俗,然后所谓的自古以来,所谓的很多人都这么说都这么做。

“机械脑”的问题在于它是一个死态,而不是一个活态。那什么叫活态呢?我女儿用最适合自己的方式去按弦。如果她用老师教授的通用型,她会不自在,她不自在,拉出来就不好听。老师教授一个通用型是没有错的,这个通用型可以理解为基本型,学生要做的是,以基本型为骨,以我为肉,构建出一个我的专用型。但很多老师并不了解这一点。

工欲善其事,必先利其器,这话大伙耳熟能详。那么对于“我”而言,如何就“利”了呢?“我”得本事大。“我”怎么才能本事大呢?“我”得认真学习、刻苦锻炼。一般人就回答到这。正因为如此,才会“越努力、越失败”。后面还有一个问:“我”怎么才能认真学习、刻苦锻炼呢?“我”得保持一个好的状态。谁率先明白了这个,谁就赢在了起跑线上,因为 这是人的核心价值 所在。也正因为如此,有的人你教不会他——确实是这样。

简单说,当一个人明白了,只有“我”的状态好了,“我”才能学得进去,他才会有意识的去调整自己的状态,而在一开始,是摸索相关经验、学习相关经验。他在成长之初,会把注意力集中于此。这是做人之本,不幸的是很多人舍本逐末。《西行漫记》很多人都读过,但我敢打保票,并没有多少人读出来,毛爷爷对状态很有“感觉”,他知道状态对于人意味着什么。

“有的人你教不会他”,这个地方稍微多说几句。有时候你会发现,不论是孩子还是成年人,你告诉他是在哪犯了错或者该联想的没有联想到,诸如此类,他也表示“下次一定注意”,可是到了下次还是如故,那么这个人有可能是在骗你,但更大的可能是他不在状态,一辈子不在状态。有的人说,“我想尽了一切办法也没能帮得了某某”,真的想尽了一切办法吗?

据我不完全统计,工业发达之后,“机械脑”变多了,这很有可能是“行为在塑造思维”。有次在商场,我亲眼见到一位女士看上了一件衬衣却因为扣子不合意而弃选。自己配一套扣子不就完了么?多简单的事。我不是在讥讽这位女士,我是说,我们大多数人脑子都比较机械。

顺带讲一个另一种状态:镜中月、水中花(扣题了,虚无主义)。有一种场景,估计大部分人是熟悉的:一名女士出现在一个宴会上,她的胸脯相当迷人,这吸引了在场男士们的注意,有的人试图接近她,哪怕仍然隔了好几十公分。这并不是男人好色,而是迷恋镜中月、水中花这种状态。对于这种状态的迷恋,也是被塑造出来的,要不然为什么会有人说镜子是魔鬼呢?

最后我要说的是,状态也可以描述成位置。之前在跟月之河友的讨论中,曾经提及宇宙中唯一正确的中正之位。之所以提到这一点,仍然跟活脑子有关,不同的人有不同的表达偏好。

最后 的最后,什么状态才是好的状态?什么位置才是最佳位置?真的需要我说吗?紧而不张,松而不懈;既枕戈待旦,又不背思想包袱;既严肃又活泼;静如处子,动如脱兔;既不抱幻想,亦不会绝望;专心做好自己的事;非常怕死但不怕吃亏;胜不骄败不馁;不卑不亢;做人不能太左也不太右(现在理解为啥毛爷爷斗完左派半右派了吧)……我能写出不重样的一万句来。

不是详细讲解如何解题,而是详细说明人会犯什么错,又是什么原因造成的。

之所以会犯这样的那样的错误,总的来说,是因为状态不好,并且往往不是局部状态,而是“整个人都不好”,具体见状态才是人的核心价值所在。我的意思是,如果你害怕数学,就不必往下看了,看了也没有意义——尽管我并不是在讲数学。

第一大步:

怎么解这道题?找两瓶酒和杯子来,动手做实验。可是转念一想,仍然需要用笔和纸做记录,所以好像不必需要真的酒瓶和杯子,用符号代替就可以了(这是真的吗?😁)

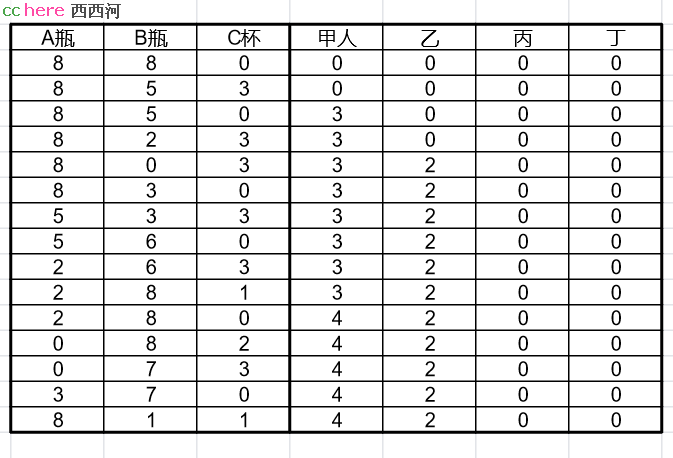

所以,其中一个瓶子我们叫它A,另一个叫它B,杯子叫它C,四个人分别叫甲乙丙丁,于是,初始态为:

A B C 甲 乙 丙 丁

8 8 0 0 0 0 0

第二大步:

2.1 没得选,只能倒出3两酒,给其中一人喝掉,于是有:

A B C 甲 乙 丙 丁

8 5 3 0 0 0 0——倒酒

8 5 0 3 0 0 0——喝酒(后面遇到这种情况会简化)

2.2看来也没有别的可想了,接下来,不是喝掉2两酒就是喝掉3两酒,因为:

A B C 甲 乙 丙 丁

8 2 3 3 0 0 0

先试3两酒,于是有:

2.2.a.1

A B C 甲 乙 丙 丁

8 2 0 3 3 0 0

好像走进了死胡同。那么试2两酒,于是有:

2.2.b.1

A B C 甲 乙 丙 丁

8 0 3 3 2 0 0

仍然是一条死胡同。所以此题无解?或者,我太笨?

问题出在哪?

2.1之后是什么情况?

A B C 甲 乙 丙 丁

8 5 0 3 0 0 0

这意味着什么呢?意味着“第二步并不是在简单的在2两和3两里选一个,而是一定要有一个方案倒出1两酒”。难道不是这样吗?

可是,为什么很多人无法产生相关的意识呢?答案是,他没有学会重新审视,而是习惯于“一次性审视”。我们几乎所有人,打小就听老师说,“要学会审题,读一遍不行的话就读两遍,反复读,直到你能解出题。"对吗?老师说的是”一次性“,意思仍然是”在做之前就已经从头到尾了然于胸了“。这就是为什么很多人“进了庐山之后”没有能力从“庐山”出来的原因。

并不是说“一次性审视”一点价值都没有,而是说,除此之外,必须学会“不断的重新审视”。

所以,怎么才有可能倒出1两酒?

量器一共只有两种,8两和3两,所以得到1两酒的办法就是9-8,将3杯酒倒入一个空瓶,杯子里最后会剩1两酒。还有别的办法吗?7-6,如果酒瓶里只有7量酒,倒出两杯后瓶中还剩1两酒;4-3也行。

搞定了1两酒,后面就不用我再说了吧?

这是其一。

其二,我在一开始就暗示,用符号代替真正的酒瓶和杯子,其实是有“潜在的风险”的。现在能意识到吗?

如果你面前是真正的酒瓶和洒杯,当你在第一步之后,胡试乱试的过程中,你非常有可能注意到“2两酒装不满杯子”,进一步非常 有可能注意到“1两”这个关键值。

所以,数字化再向前发展,将极大提升人的学习效率——高度拟真的同时各项成本都很低。目前我们还没有达到这个水平,我们仍然在用古老的方式,即用符号来代表真正实在。这种古老的方式是一定有潜在风险的,需多加小心。

但是没做出来,1两酒是比较容易做到的,但是问题在于最后两个人没有合适的容器切割酒了,剩余酒量小于等于8的时候就很难切割了。

好奇最后两个人怎么办?

重申一遍,这不是数学题。

我之所以会选择这道题做样本,第一,是因为我知道N多人怕数学,但这道题一眼就能看明白并不需要什么高深的数学知识,没上过学的也敢做;第二,参与者能有临场感,跟“坐而论道”的体验是不一样的。所以,先试试看,再讲解,效果就比较好。

顺带说一句,我是做了“广泛”调查的:从小学生到博士生,从数学专业(您估计是不敢相信的)到普通工人,从6岁到60岁,能做出来的不多,能一次性做出来的罕见。结合其它调查来看,这是很能说明问题的。

我测试的对象,大概有一半“没有动手就放弃了”,剩下一半中的多数都表示“没有意识到倒出1两酒是关键”,剩下一半中的少数人费了点劲“才意识到倒出1两酒是关键”,少数中的少数“很快就意识到1两是关键”,并且“靠直觉”第二步选择的是喝掉2两酒。大伙有想过,这意味着什么吗?这意味着在“战场”上,绝大部分人已经挂了,“你”要花很长时间也就是要错很多次才能“醒悟”,抓到要点,“他”一次就对了,“你”还有机会吗?然而,问题在于,第一步只能喝掉3两酒,所以“理当”立刻就能意识到必须要倒出1两酒,还能猜到或许不止一次。所以说,真的以为985很值钱,战斗力爆棚?要不然为什么这个世界上的右派这么多呢?右派们不管有没有充分的认识到,他们是知道自己是不具备临场搏杀力的,比如临时登台演讲,没有可能让他反复修改演讲稿,必须一挥而就,还不能出大错,小错也要现场“捞回来”。正因为右派知道这一点,所以越来越反动,对新生事物全面抵制——压根就不敢上阵过招,必输无疑,所以前面挣再多也会立刻归零。

最后附的是“标准答案”:

倒数第二步无法推导至倒数第一步。

还有这题没做完啊,乙,丙,丁还没喝到4L呢

斗右派时往死里斗,打左派时他却总说“这是人民内部矛盾”?