主题:转帖:深圳最大的隐忧,不在错过DeepSeek -- 亮子

- 共: 💬 49 🌺 190 🌵 2

- 新: 💬 34 🌺 9

转自 https://www.huxiu.com/article/4007709.html 深圳最大的隐忧,不在错过DeepSeek

深圳的创新神话正在褪色。

四十年前,深圳蛇口工业区竖起“时间就是金钱,效率就是生命”的标语,用制度破冰点燃中国改革的燎原之火。如今站在前海金融中心顶层,俯瞰这座年轻的城市:一座座摩天大楼直插云霄,车流如织,霓虹闪烁。四十年来,这片土地创造了太多令世界惊叹的奇迹:从无到有,从小渔村到国际大都市,从电子大厦到华为园区。

但繁华之下,一个深层危机正在悄然蔓延。 不是人才外流,不是空间紧张,甚至不是错失DeepSeek这样的明星项目。

当其他城市纷纷在新一轮创新浪潮中找准定位、加速前进时,深圳似乎正在失去那个曾经让它叱咤风云的制胜法宝。

这座城市最大的隐忧究竟是什么? 这个问题的答案,不仅关乎一座城市的命运,也关乎中国创新之路的未来走向。

一:

为什么说深圳错过DeepSeek不意外?从数据看,这是一个“种瓜得瓜”的结果。

虽然深圳去年8月规划了十大人工智能集聚区,去年12月发布了雄心勃勃的政策,描绘“人工智能先锋城市”的蓝图,但放眼全国,深圳人工智能进不了前三。

先看全国AI公司的分布:北京遥遥领先,有1869家AI公司,占全国27%;广东1494家,占21%;上海1081家,占15% [1]。表面上看,深圳所在的广东好像还不错,但实际上深圳在AI领域远远落后于其他一线城市。

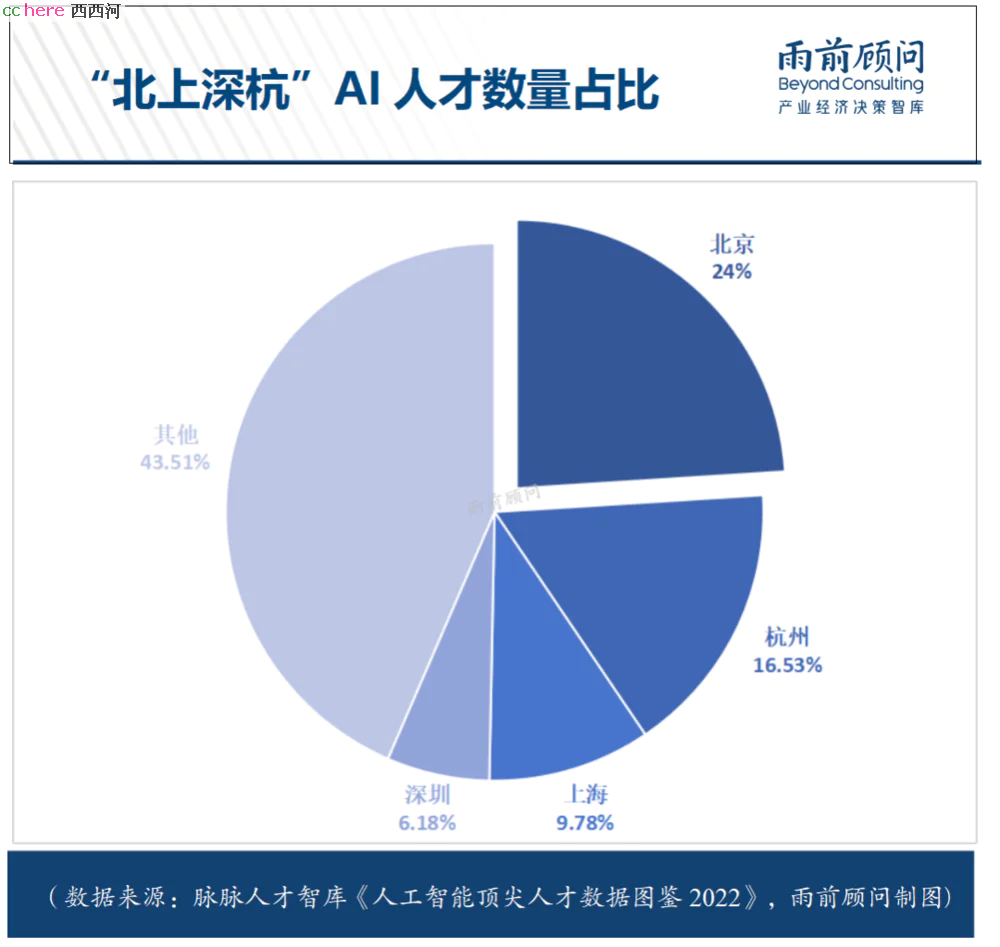

最能说明问题的是人才数据。北京占全国AI人才的24%,杭州占16.53%,上海占9.78%,而深圳只有可怜的6.18% [2]。杭州一个城市的AI人才就比上海和深圳加起来还多,这就很能说明问题了。

为什么会这样?主要有两个原因:

第一是高校瘸腿。AI人才往往选择在母校所在地创业。清华、北大的AI创业者更愿意留在北京(分别是68%和59%),浙大培养的人才56%留在浙江(比如DeepSeek创始人梁文峰就是浙大出身),上海交大的毕业生61%选择留在上海 [1]。反观深圳,缺少顶尖高校作为人才培养基地,先天就输在起跑线上。

第二是巨头失血。虽然深圳有腾讯这样的科技巨头,但在AI人才培养和输出方面并没有发挥应有的作用。数据显示,腾讯系的AI创业者中,选择在北京创业的占37%,选择在广东的是34%,而且这还是整个广东省的数据,不是深圳一个城市的。相比之下,阿里系创业者45%选择留在浙江,百度系创业者69%选择留在北京,都明显体现出了总部效应。[1]

北京能靠清北 + 中关村 + 百度系自产自销,杭州有浙大 + 阿里闭环造血,上海靠交大 + 资本优势虹吸全国,而深圳看似有腾讯,实则人才、高校、生态三头漏风。

深圳真正的危机不是错过一两个明星项目,而是整个AI创新土壤的贫瘠。当其他城市在拼“创新内循环”时,深圳还在靠外来输血——这才是比错过DeepSeek更危险的信号。

二:

DeepSeek与深圳擦肩而过,不仅仅是一个偶然的遗憾,更折射出这座城市在创新道路上的深层困境。

深圳创造了令世人惊叹的速度与财富,但在科技创新的新赛道上,这座城市的基因里似乎缺少了一样至关重要的东西:能够孕育颠覆式创新的“慢”文化。

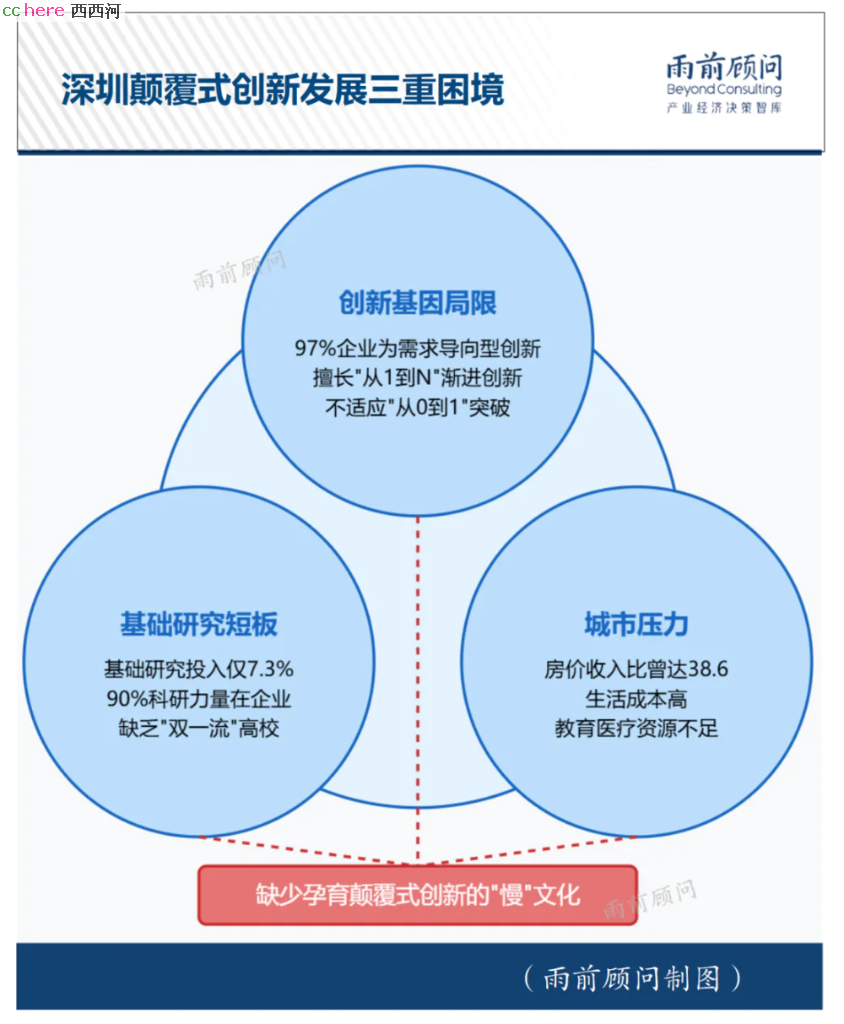

这种缺失体现在三个维度:

首先是创新基因的局限。深圳97%的科技企业奉行“需求导向型创新” [3],2024年企业研发投入占比高达93.3%,位居全国之首 [4]。这种“市场需求→技术改进→产品迭代”的模式,创造了华为、比亚迪这样的巨头,让深圳企业练就了一身快速商业化的好本领,却也让它们更习惯于“从1到N”的渐进创新,而非“从0到1”的颠覆突破。正如DeepSeek创始人梁文峰所言:“过去三十年,我们都只强调赚钱,对创新是忽视的。创新不完全是商业驱动的,还需要好奇心和创造欲。”

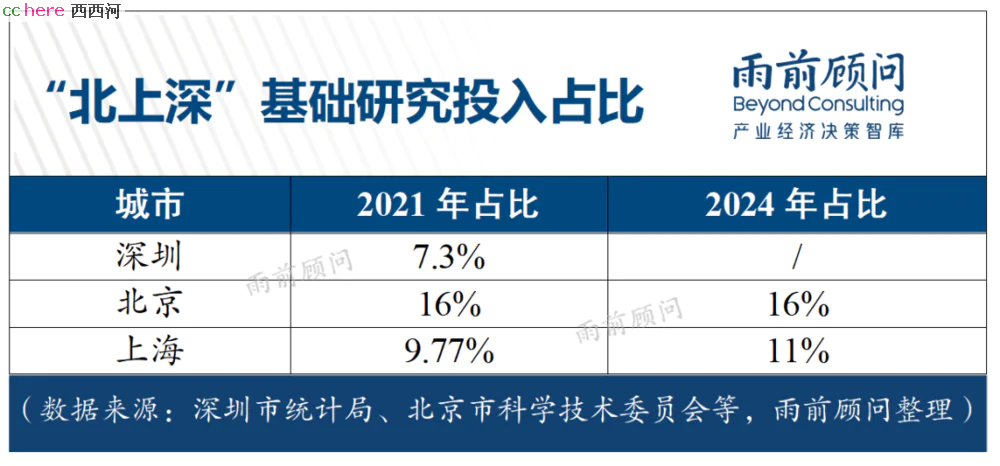

其次是基础研究的短板。2021年深圳的基础研究投入占比7.3%,虽然比前一年提高了2.5个百分点 [5],但低于北京的16% 和上海的9.77% [6]。更让人担忧的是,这个数字深圳已经连续三年没有公开了,而上海在2024年已经增长到了11% [7],北京依然稳定在16% [8]。

更关键的是,深圳90%以上的科研力量集中在企业 [9],严重缺乏能够支撑长期基础研究的高校与科研机构。作为唯一没有“双一流”高校的一线城市,深圳仅有16所大学,而北京有92所,上海有69所,就连GDP只有深圳11%的呼和浩特都有24所大学。

这就像一个没有储备粮的富裕之城。当技术创新进入“无人区”,企业的研发力量再强,投入再大(2021年基础研究经费增速110.8%,超过全市增速43.4个百分点 [10]),也难以弥补基础研究的短板。

第三,也是最值得深思的,是城市氛围与生活成本的双重压力。游戏科学的故事格外发人深省——这家深圳注册的公司,却选择在杭州开发《黑神话:悟空》。创始人冯骥的解释一针见血:“节奏没有深圳那么快,房价也不太高,大家能够耐得住性子。”

其他城市的成功案例同样印证了这一点。成都凭借其温和包容的生活氛围和相对低廉的房价,让创作者能够沉下心来追求梦想。比如《哪吒2》的制作团队,正是得益于这种轻松自在的环境,才能静心打磨五年,最终创造出一部惊艳世界的动画电影。微信这个改变了中国社交方式的重大创新,也是诞生在生活氛围相对从容的广州,而非争分夺秒的深圳。

反观深圳,其房价收入比曾在2016年高达38.6,位居全球大城市之首。2005到2015年的十年间,深圳房价整体上涨了7倍 [11]。多少创业者白天路演“颠覆式创新”,晚上偷偷研究深圳湾房价走势。与此同时,教育资源的短板也日益显现,三甲医院数量远低于北上广。

这些数据背后揭示了一个深层矛盾:颠覆式创新需要的不仅是资金投入,更需要一种能让创新者安心潜心研究的城市环境。

一流创新能力需要一流大学支撑。但更深层的思考是:一流的创新生态,需要的不仅是实验室和经费,更需要一种能让创新者安居乐业、潜心研究的城市氛围。否则DeepSeek就应该出在北京,而不是在杭州。

在这场没有终点的创新马拉松中,深圳需要学会在“快”与“慢”之间找到平衡,让创新者既能感受到市场的脉动,又能享有潜心研究的时间与空间。

这种转变尤为紧迫。近年来,深圳正在推动“20+8”产业集群从战略性新兴产业向未来产业升级,这种转型比以往任何时候都更需要颠覆式创新的支撑。

然而,在缺乏基础研究积累、创新生态不够完善的情况下,这个雄心勃勃的目标能否实现,已经成为悬在深圳头顶的一个巨大问号。

三:

以上,都不是深圳最大的隐忧。

2006年,杭州人汪涛带着两个人在深圳莲花村的民房里艰难创业,最困难时手里只剩2万块钱。10年后,大疆占据全球消费级无人机70%的市场份额。

这个故事见证了深圳曾经的创业基因:只要有一个想法,就敢在出租屋里开始造梦。相比之下,今天的深圳似乎正在丧失这种“创新疯劲”。

2024年雨前顾问在深圳调研,一位当地资深专家道出了残酷现实:“大疆之后再无深圳创新。”这不是危言耸听。一个令人不安的趋势正在显现:深圳的创新基因在悄然变异。

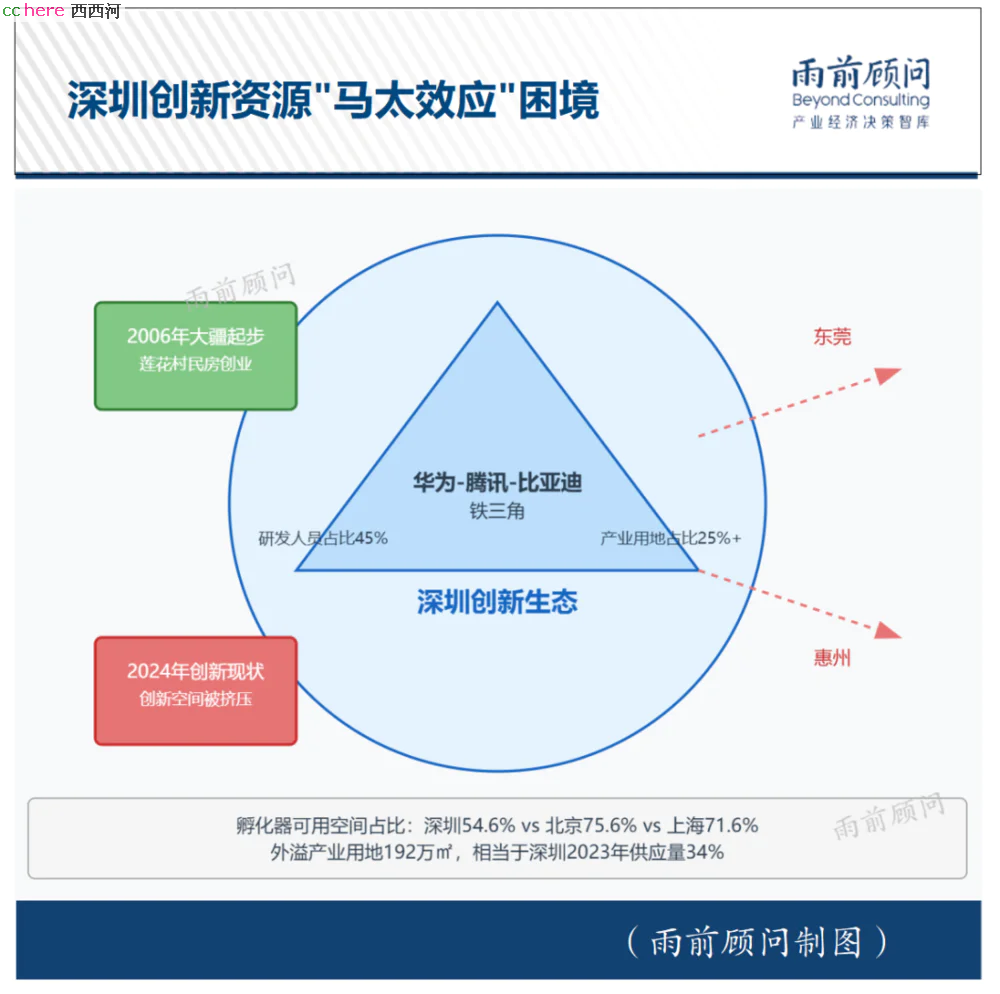

从产业创新的视角深入观察,一个出人意料的困局正在成型:通过三轮产业升级,深圳铸就了“华为 - 腾讯 - 比亚迪”的头部企业矩阵后,却也酿成了一场“创新资源收割战”,正在形成一种“富者愈富”的马太效应。

人才层面,2022年深圳42.85万研发人员中[12],仅华为就有11.4万人 [13],腾讯也有8万人 [14],两家合计约19.4万人,就占据了45%。创新的血液,正在向这些巨头企业过度集中。

土地资源的争夺更是白热化。在深圳不到北京1/8的弹丸之地上,一场无声的“圈地运动”正在上演。以比亚迪为例,2023年一家就拿下了145万㎡产业用地 [15],占当年深圳供应产业用地566万㎡的1/4强 [16]。

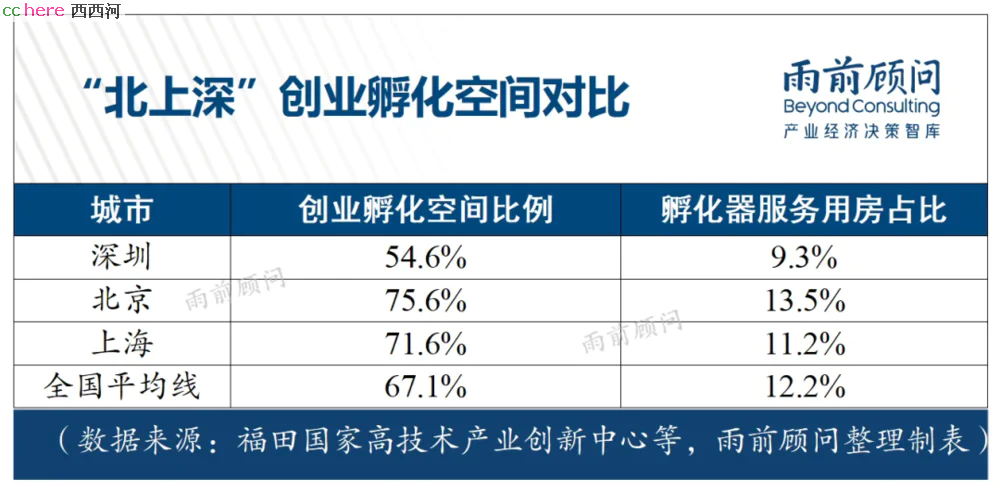

这种资源向巨头倾斜的失衡,正在挤压创新生态的生存空间。表面上看,深圳拥有136家孵化器,全国第二;但实际可用于创业孵化的空间比例仅54.6%,不仅远低于北京(75.6%)和上海(71.6%),甚至跌破全国平均线(67.1%)。且深圳孵化器服务用房占比(9.3%)同样偏低,北京、上海、全国平均水平分别为 13.5%、11.2%、12.2%。[17]

这种扭曲已经开始催生创新外溢:2024年,深圳企业不得不向东莞、惠州要空间,一年就在这两地拿下58宗产业用地,总面积达192万㎡ [18],相当于2023年深圳产业用地的34%。这是一个危险的信号。

那位专家说“大疆之后再无深圳创新”并非夸张——当整座城市的创新变成“给巨头做配套”,当创业者的终极理想变成“被腾讯收购”,深圳早已不是那个在电子大厦倒腾山寨机、在华强北摆摊试电路的冒险者乐园。

这种创新资源“马太效应”的后果已经显现。杭州的“六小龙”风头正劲,不仅DeepSeek选择了那里,就连宇数科技的机器狗也诞生在那里,这本是深圳的强项。这说明深圳不仅在新赛道上后劲不足,就连传统优势领域也在流失创新活力。

现在的问题是:当土地、人才、资本都被装进“华为 - 腾讯 - 比亚迪”的铁三角里,深圳还能给下一个汪滔留出疯魔般折腾的出租屋吗?

四:

比这个问题更严重的是,深圳作为改革开放“试验田”的金字招牌,正在从一个感叹号变成一个问号。

深圳最宝贵的创新基因是什么?深圳市科技局原副局长周路明一语道破:过去40年,深圳的成功从来不是靠技术领先,而是靠不断突破体制机制,为创新扫清障碍。

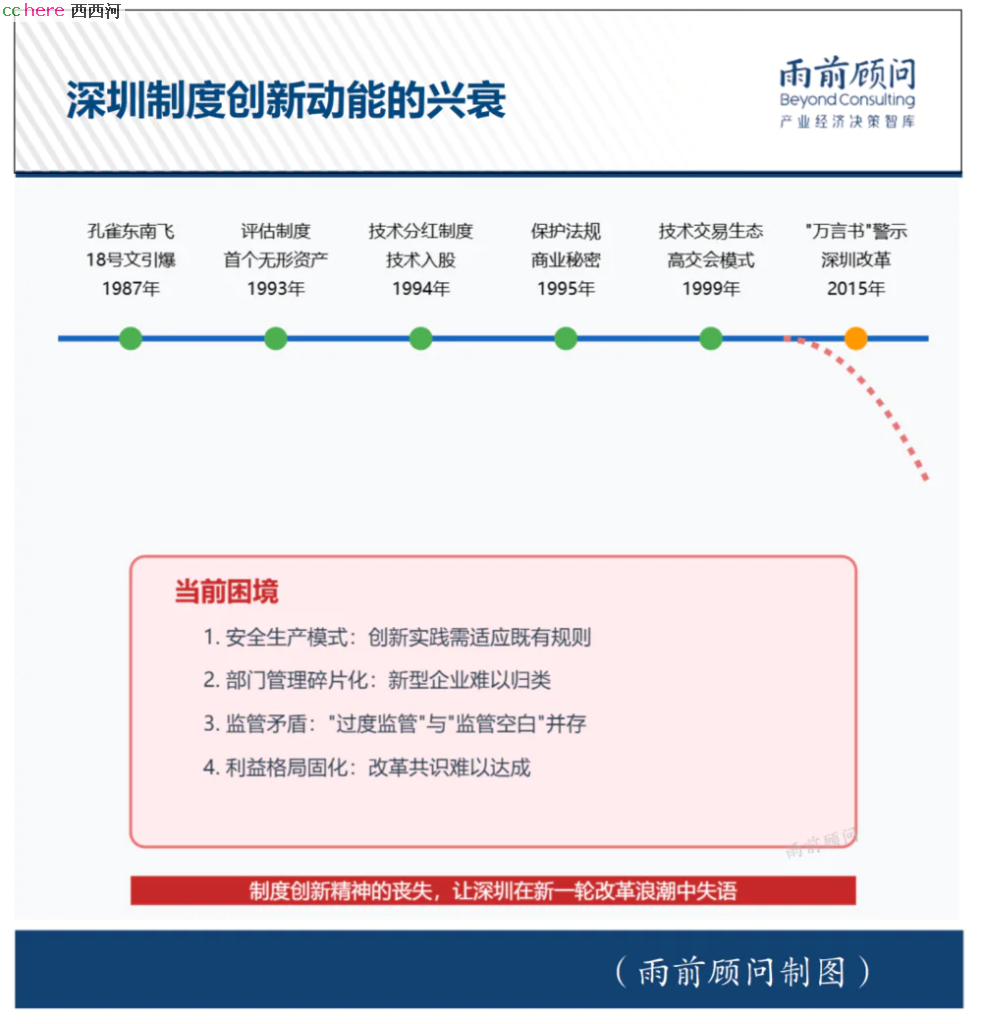

让我们看看深圳曾经的制度创新有多惊艳:

1987年,18号文引爆“孔雀东南飞”;

1993年,全国首个无形资产评估制度诞生;

1994年,技术入股、技术分红制度破冰;

1995年,首部商业秘密保护法规护航民企发展;

1999年,高交会模式重构技术交易生态。

这些制度创新,每一项都比一两个技术突破更有价值。它们共同编织了一张创新者的保护网,让深圳成为创新者的乐园。

然而,这种制度创新的基因正在流失。早在2015年,一份直通深圳市委市政府的“深圳改革万言书”就发出警告:

如果只吃改革老本,深圳终将沦为“平庸的城市”

这种担忧并非空穴来风。深圳市委原常委、副市长张思平也坦言,近年来深圳在重要领域的改革突破寥寥无几,为全国提供的改革经验乏善可陈。48条“深圳经验”,远不如过去振聋发聩。

面对新经济业态,深圳科技创新委员会指出,深圳仍在用老思维监管:部门管理碎片化,新型企业难以归类,“过度监管”与“监管空白”并存。 [19]

周路明认为,深圳逐渐陷入“安全生产模式”,让不断发展的创新实践去适应既有的规则,这一点尤其令人遗憾,如果深圳不能延续制度创新的传统,对中国创新发展是重大损失。

究其原因,四十年改革积累的利益格局难以打破,多元化的利益群体难以对改革形成共识,这让那些本该推动改革的部门和人员望而生畏。

这种制度创新动能的衰减,正在动摇深圳创新的根基。如果说人才外流、空间紧张还是表象,那么改革勇气的丧失才是深层病因:当这座城市不再以先行先试为己任,当创新政策陷入“安全生产模式”,深圳还怎么引领下一轮创新浪潮?

如果说硬件空间的紧张还可以向东莞惠州外溢,那么制度创新精神的丧失,则可能让深圳在新一轮改革浪潮中失语。

深圳,正在从《封神榜》中敢闯敢拼的小哪吒,蜕变为《西游记》中的天庭将领哪吒。

这,才是深圳最大的隐忧!

参考资料:

[1]IT桔子《中国 AI 创业者人群画像报告》https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29683732

[2]脉脉人才智库《人工智能顶尖人才数据图鉴2022》https://maimai.cn/article/detail?fid=1747066773&efid=IimpIMaOjE2zXGiT5F5mZg&from=single_feed

[3]深圳科技局(现科技创新局)https://m.21jingji.com/article/20241126/herald/4c28e627b508ef790d582392abc89105.html

[4]深圳特区报https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_11949840.html

[5]深圳市统计局https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10242798.html

[6]九三学社上海市委https://www.shszx.gov.cn/tapdf/1410126.pdf

[7]第一财经https://www.toutiao.com/article/7464225510151750194/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[8]北京市科学技术委员会、中关村管委会党组书记、主任张继红https://www.toutiao.com/article/7420311108029809163/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[9]经济观察报https://www.huxiu.com/article/1175811.html

[10]深圳商报https://cj.sina.com.cn/articles/view/2274567792/879326700270137ma

[11]国际货币基金组织(IMF)http://www.cser.org.cn/plus/view.php?aid=72

[12]《中国创新人才指数2022》https://static.nfapp.southcn.com/content/202212/24/c7204988.html

[13]中国证券报https://www.toutiao.com/article/7216909216416694787/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[14]截至2022年底,腾讯共有108436名员工(腾讯2022年第四季度及全年财报https://news.qq.com/rain/a/20230323A061AQ00?suid=&media_id=),研发人员占比达到 74%(腾讯《2022年腾讯研发大数据报告》https://m.163.com/dy/article/I09VTCJU0511FQO9.html),研发人员则有8万人左右

[15]深圳公共资源交易中心https://m.sohu.com/a/760587012_121767449/

[16]深圳商报https://www.sznews.com/news/content/2024-01/25/content_30717945.htm

[17]福田国家高技术产业创新中心《深圳科技创业孵化高质量发展策略研究》https://stic.sz.gov.cn/bszn/201913.pdf

[18]合一城市更新集团https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0Mzk1OTY2NQ==&mid=2247515885&idx=1&sn=aaf0f9af2310b13d50ef1c3bd17a9d5c&scene=0

[19]深圳市科技创新委员会《探索创建新经济创新试验区战略研究》http://stic.sz.gov.cn/bszn/201912.pdf

本文来自微信公众号:雨前产经观察,作者:雨前产经观察

跳楼跳江,自请辞职?企业应用一直是日常驱动力,对于深圳的这种短期逐利行为同其城市本身的定位和文化很契合,产学研平台驱动一直是中国政府研发体制的短板,梁文峰的兴趣好奇心驱劲,你让中国的中央地方政府的官学体制学?。深圳承担这种试验真得非常重要。杭州要表扬,京沪要重批,甚至让那些学阀释放出资源,深圳的房价随着全国调控,加上深粤港的行政区划的改良,完全不是问题。广东的广汽先想想咋活,为啥华为比亚迪都用不上,合作不起来。深圳仍然看好,它保持它的应用为先,企业主驱,怎么都活的下去,还有机会活的更好。至于百度,反派加投资明灯,灵得不得了,也是北京科研投资的现状,这么多便利,天时地利人和各种资源BUFF,干出个这么一个状况。把给北京的研发资源和投入散给其它省会都更好吧。

前一阵子,大家讨论联产承包责任制、小岗村等等议题很是热闹。有些观点我没有深度参入。在这里,我借此宝地发个帖子,说明一下自己的观点:

包产到户,不过是恢复历史的做法。

陈毅元帅曾经说过:淮海战役的胜利,是老百姓的小推车推出来的。

说得对。

为什么呢?

因为土改以后的解放区的老百姓,为了保卫胜利果实,焕发出极大的革命热情,他们尽全力支持自己的队伍--人民解放军--用小推车的方式,其实就是保卫自己的家园和胜利果实。

什么胜利果实?

就是土改的胜利果实----翻身农民分了地主的田(和浮财)。

1949年建国前后,中国共产党在全国绝大多数地区实行了土地改革(简称“土改”)。此次土地改革的主要内容,就是把地主和富农的土地,按照公平的原则,分给广大的农民。广大的农民特别是贫下中农,分得了属于自己的土地,心里对共产党是感激的、信任的。

但是,这种“分田单干”的状态没有持续多久。从1954年左右开始试行初级合作社,最后到1957-58年普及人民公社。中国大陆农民单干的历史就基本结束了。

其后,再过后20年的历史不提。时间来到1979年的改革开放元年。

中国的改革开放在农村的主要内容就是分田单干、包产到户。

这不过就是30年前的1949年土改时早就实行过的政策啊。

这有什么大逆不道的呢?

如果分田单干是大逆不道的事情,那为什么30年前你们共产党还大张旗鼓的带领广大农民这么热火朝天的干呢?没有经验? 老大哥苏联的、“具有社会主义优越性”的集体农庄都实行好多年了! 现成的经验。直接参考苏联不就行了?

怎么毛泽东领导广大农民搞分田单干就是革命的,邓小平领导广大农民搞分田单干就是反革命的?

这是什么道理?

今年春晚,几个分会场选定,重庆GDP进前五等等。

不要扯什么改革开放。

又当又立的,有意思吗。

深圳曾经的"奇迹"只不过是当时国家意志力的体现,同样深圳曾经的"创新"能力也只不过是基于接壤香港,来获取相关的"信息,技术优势"所做的一些“应用创新”;

缺乏人才优势的深圳,在创造"奇迹"之后沉溺于财富所带来的荣光之中,把未来的发展方向聚焦于能快速带来更大财富的房地产和金融行业;

最终高企的房价让有创新活力的90后成为了高位房价的"接盘侠"!

同样高企的房租和生活成本以及秉承"腾笼换鸟"的发展思想,深圳亲手赶走了无数的"低端产业"以及一些有创业梦想的人才;

最终,现在深圳的GDP主要是依赖比亚迪,华为,腾讯,大疆这样的行业巨头;

按照现在的发展趋势来看,新能源汽车将会是未来重要的技术创新以及发展方向之一,因此华为在10多年前就开始布局汽车行业,但按照现在华为在新能源汽车的态势来看:华为未来在新能源汽车所做的一切努力可能会付之东流!

同样,按照趋势来看现在已经成为国内最大的汽车厂商的比亚迪,在未来的发展道路上也充满了很多不确定性;

现在不少汽车圈的人士分析,如果不出现一些战略性的错误,未来10年之内小米将会替代比亚迪成为中国最大的汽车厂商;

假以时日,当失去发展活力的比亚迪和固守于通信设备的华为能为深圳的GDP带来多大的贡献?

县委书记是大陆最腐败最恶劣的官

扶持了深圳,整个西部垮了;扶持了上海,深圳速度就下来了;扶持了华东,华南不会一家独大;数字经济好的杭州,可以叫板上海、深圳,此一时彼一时,河东河西……

我只是期望中国整体上来了,百花齐放也不错,让我们的祖国真正成为欣欣向荣的花园。实现先富的地区带动暂时落后的地区,当作改革发展的目标。

西北和华北长不出什么花,多长草也不错,黄河以北半个中国的草原,那也是生机勃勃不是?

你把ds换成任何其它的产业,只要不是深圳有的,那不是都能成立。可是为什么ds一定就要出现在深圳?瑞典那么小,也有宜家、爱立信,也不见有人写为什么米国、日本错过了宜家的东西。这个雨前观察这样生拉硬拽的也能写个文章出来,这个模板够他写下半辈子的了。

小米汽车集体撞墙刚过去,断轴啊什么的又来。

这一回其他手机丁商都接入3deepseek,唯独不见小米,也是独一份。

这些所谓"黑料"的背后是什么,能搞明白的人都明白!

小米汽车集体撞墙刚过去,断轴啊什么的又来。

最新的汽车周销量显示,小米最新的周销量比华为鸿蒙智行几个品牌所有的销量还高!

不出意料的话,小米汽车二期工厂建成之后,2025年小米一期,二期的总产能将会达到60万辆!

建议你看完别跳!😁

跟加麻大的本大国师一个类型的,胡编乱造,到后来连自己的都信了。前些日子还是华为车机要完蛋,现在把比亚迪也加进来了。家属也不监督他们按时吃药。

这对卧龙凤雏不去缅甸搞电诈,真是屈才了。不过凭这两个二货的智商,也就互相骗一骗。

反正不认就行了。

这是自科举制度实行以来被证明的。此地集天下之灵气、水土之养才、传统家国情怀浓厚的优势。

五界或六界最后是一地鸡毛。我也看好小米。