主题:【原创】中共情报战——红军战史中的无线侦察(前言) -- 老拙

多谢, 老拙, 为本人祖父写文章.

可参考http://news.tom.com/2006-11-08/000N/07605064.html

作者:刘 寅

1931年元旦,红军第一方面军和江西苏区的人民是在第一次反“围剿”胜利的欢乐中度过的。战斗虽然只在新年前后打了几天,但胜利十分巨大,意义也非常深远。它不仅标志着中国工农红军在毛泽东同志的英明领导下,由游击战到运动战迈开了胜利的第一步,而且在我军建军史上也写下了新的篇章。通信兵部队的一个重要组成部分 ——无线电通信,这枝新苗就是在这次反“围剿”胜利的基础上,在毛总政治委员和朱总司令的亲切关怀和培育下成长起来的。

难忘的第一课

1930年12月30日的龙冈战役,红军全歼了国民党第18师两个旅和一个师部共九千余人,并活捉了师长张辉瓒。那时,我因失学,经朋友介绍,临时在国民党交通兵团派往该师的无线电第五分队里“借读”,时间才只两个半月,白军的军衣还未穿上,就随着该师的复灭,幸运地当上了光荣的红军。

龙冈战斗那一天,我和王诤同志(当时他是电台的报务员,也是我的老师)一直在一起。战斗结束后,我们一同到了红3军政治部。没有料到,红军指战员是那样和蔼地对待我们。红3军政治部主任曾日三同志亲自了解了我们的情况,向我们讲解了红军对待白军的政策,并让我们和红军战士同吃同住,共同欢度了胜利的除夕。

消灭张辉瓒部的战斗虽已取得了全胜,但追歼谭道源部的战斗仍在继续,红军总司令部的忙碌情形是可想而知的,就在这样紧张的战斗时刻,1931年1月3日下午,我们在一个祠堂里幸运地见到了毛总政委和朱总司令。

这是一个普通老百姓的家祠,除了门卫之外,一点也看不出这就是红军的总司令部。我们进到祠堂里面时,毛总政委、朱总司令、朱云卿参谋长和其他同志正在一张摆着地图的方桌周围谈问题。他们看过介绍信之后,都含笑向我们表示欢迎。

毛泽东同志首先转向我们,和蔼而热情地说:“好,欢迎你们,欢迎你们当红军”。在简单地问了一下我们的经历后,又接着说:“无线电还是个新技术,你们学了这一门很有用,也很难得。但过去你们的技术是为地主资产阶级服务,现在你们参加了红军,红军是工人农民的革命武装,你们的技术也就是为工人农民服务,为革命服务,希望你们好好地为红军建立无线电通信努力工作”。虽然毛泽东同志是那样平易近人,但我们总还免不了有些局促,不知道答复一些什么好,只是感激地点着头。

朱德同志说道:“你们先把工作搞起来。不要看红军现在没有电台,无论大小武器装备,凡是白军有的,红军也会有;没有,敌人会给我们送来。没有人,我们可以训练,也还会有人从白军中陆续地来。任何事情都是从无到有、从小到大的。”当时我们虽然不能理解这些话的全部意义,但我们都一致表示:要尽我们的力量做好工作。接着他又鼓励我们说:“不要看目前的苏区还小,将来全中国、全世界都是革命人民的!”

两位领导同志这样亲切、坦率和充满革命胜利信心的话,以及对我们表示的信赖,使我们内心非常激动,实在难以用语言表达出来。

对这些话,虽然当时的领会不深,但我们牢牢地记住了。在以后的革命斗争中,在那些艰难困苦的日子里,在我们遇着各种考验的时候,它对我们经常起着鼓舞作用。

第一个电台的诞生

从这天起,我们还认识了总司令部的秘书长李井泉同志、参谋处长郭化若同志和副官长杨立三同志。在他们的组织和帮助下,凡部队打扫战场时收集到的电台的装备和器材,都迅速地送到了总部。

1931年1月6日,红军总部驻在江西兴国的小布。总部参谋处所在的一座院子里顿时热闹起来。人群煦煦攘攘,有红军指战员,也有驻地的群众。什么事情吸引了这么多人呢?原来是这个僻静的村子里响起了充电机的嘟嘟声。

院内东边的屋里正在布置“报房”,一部3灯收信机摆在老乡的一张八仙桌上,窗外架设了高高的接收天线。秘书处的同志找来了铅笔和电码本,副官处的同志送来了毛边纸和菜油灯,不知是哪个领导同志的怀表也拿来了。王诤同志检查好机器,接上电源,将开关一扳,耳机里立刻发出唧唧的响声。站在旁边看热闹的同志顿时显露出兴奋和惊异的神色,他们好奇地提出了许多问题:

“真听到敌人通信吗?谁和谁在通信?”

“这能听多远?能听到南昌吗?”

“没电线咋个和远处通电报?”

“没有电线,这就叫无电线呗!’,

在后来很长的一段时间里,战士们还是把无线电叫做“无电线”,以与有电线的电话区别开来。

红军的这一电台,虽然还只能收信,不是一个完整的通信台,但它的诞生却快得出乎我们的意料:那时距我们参加红军还不到十天呢!

在消灭张辉瓒部的战斗中,因为红军战士还不懂无线电机器的用场,把发报机砸毁了。事情反映到毛总政委那里,他立即发出了指示:各部队打扫战场时,必须十分重视新的装备和器材,对于不懂的东西不得自行拆毁,必须妥送总部。

这个指示立即发生了效果,当时,追歼谭道源部的半个师,谭道源本人和电台人员都跑了,但派归他使用的交通兵团无线电第六分队的机器却较完整地被我们缴获了。因为张辉瓒和谭道源的两个电台同属国民党交通兵团,机器的程式相似,零件和备件是通用的,所以,我们很快就凑成一部完整的电台了。

加上前一次的缴获,我们已经有了一部半电台的机器装备(一部发信机、两部收信机和两套电源)。虽然还不能在红军中建立无线电通信,我们却利用收信机,每天抄收伪中央社的新闻电讯,供毛总政委、朱总司令等领导同志参考。白军根本没有想到红军中会有无线电台,他们在无线电通信中毫无顾忌地无所不谈,每到一个新的驻地,就要互相询问驻地。

白军在出发前,电台还经常拍发:

“请将电报发得更快些,我台奉命要立即出发。”

“请即停止联络,我们立即出发,×小时后再见。”

敌军的空中通信为我们及时地提供了敌军移动和驻址的军事情况,红军作战部门从而得到了很多有价值的情报,这个时侯的无线电通信兵实际上起着技术侦察兵的作用。

新苗的成长

电台成立后不几天,红军中第一个无线电训练班便开课了。学员只有12个人,但都是从各军选调的、具有一定文化程度、政治上比较好的青年,年龄最小的只有十四、五岁,其中还有3名女同志。这在当时却是一件不简单的事情。

无线电训练班附设在无线电台内。1931年2月,红军总部正式成立无线电大队时,无线电训练班就是大队的组成部分之一,技术教员都是电台的工作人员,一套人马,两项任务。

训练班的同学们,既是学员,又是工作人员。部队宿营时,他们协助技术人员工作,行军时他们做宣传鼓动工作,还常常为生病掉队的监护员背枪,背包袱,个子大的还替运输员抬蓄电池和挑机器。

学习都是利用战斗间隙进行的,有时行军小憩的时间也被充分利用。老百姓家里的堂屋、天井和路旁的大树下都是我们的课堂;门板、床板、砖头、石块就是我们的桌椅。一只电码练习器和一只手键成了我们的主要教具,每个人的左手大拇指也成了自备的手键,用以练习发报。干电池没有电了,打上眼用竹筒装上食盐水泡着使用;没有教材,大家一句一句、一节一节地拼凑。懂得的就教,需要的就学。

这个初成立的单位,物质条件虽然简陋,但政治工作是健全的。特别令人难忘的是毛泽东同志、朱德同志等领导人对我们关怀备至,亲自培育。他们虽然十分繁忙,还常抽时间为我们作形势报告,上政治课。大家都在党的阳光和雨露下茁壮地成长着。三个月后同学们结了业,正式走上了技术工作岗位,人数虽然不多,但除了充实中央苏区的无线电通信工作以外,还开始向湘赣、湘鄂赣两苏区撒下了红色无线电兵的种子。

紧接着第1期学员的结业,无线电训练班开始了第2期学员的训练,第2期的学员人数要比第1期多1倍。第2期与第1期的教学条件基本上差不多,但学生都是男生,平均年龄要比第1期大一些,身体也更结实一些。

在第1、2两期报务人员的训练期间,还举办了机务人员训练班,也是十几个人,文化程度比报务班的要低些,但都是身强力壮的部队战士,学习同样很努力。他们把学习同电台上的值班以及机件检修工作紧密地结合在一起,虽然对机器的原理学得较少,但对于机器的使用、检修,器材的保管、运输以及燃料的节约、代用等,却了解得十分细致。他们象爱护自己的生命一样爱护自己的机器,因为他们懂得任何一点疏忽,都会使电台停止工作。为了迎接第二次反“围剿”的胜利,这一期机务人员的训练,在使用更大功率的机器和扩大机务工作方面,都作了必要的准备。

第二次反“围剿”胜利后,从白军中又来了一批人员和器材,第3期学员的学习条件也就比第1、2两期好得多了,第三次反“围剿”的胜利和1931年冬国民党第26路军的宁都起义,使我军培养无线电技术人员的人力物力条件有了根本的改变。红军于1932年初春,正式成立了通信学校。学校设在江西瑞金县郊外的洋溪村。通信学校培养的不仅有无线电报务、机务人员,而且有有线电话及旗语、司号等人员。

此时红军中的无线电通信联络网早已组成了,许多嫩苗已经成了新枝。“从无到有”、“从小到大”、“敌人有的我们也会有”、“没有,敌人也会送来”,这些英明预见,在仅仅一年的时间里。就被生活和战斗的实践完全证实了。

如愿以偿

第二次反“围剿”将要开始,中央苏区的军民完全投入了紧张的战斗准备中。我们的电台驻在东固附近的坳上,过一条小河,就是我军的指挥阵地,离敌人只有十来里路。

生活是相当艰苦的。部队每天的伙食标准只有六个铜元。但组织上对电台人员还是尽量给了物质上的照顾。比如,技术人员有技术津贴,夜间工作还有夜餐。这些特殊照顾,每每使我们不安。大家曾集体请求免发技术津贴,总司令部对大家的请求,除了书面嘉奖外,还是保留了一定的数字。我们也逐渐地学会了和困难作斗争,常到河沟里去摸小鱼,或到山上去挖竹笋,以改善生活。

严峻的考验摆在我们面前。根据我们的切身体验,第二次反“围剿”必将取得胜利,但我们所考虑的是:自已的工作能不能满足战斗的要求?仅有的一部半电台如何多发挥一些作用?

就在这个时候,党中央从上海派来了我们党的秘密工作条件下最早培养出来的无线电技术人员曾三、伍云甫等三个同志。他们到达电台时,我们已移驻青塘,接着就是不断的行军。他们的来到,大大增强了当时极为有限的技术力量。

第二次反“围剿”战役,正面的敌人是公秉藩的28师和王金钰的第五路军。他们的指挥电台早已被指定为我们日夜侦听的对象。王金钰部的电台是国民党交通兵团调出的15瓦特的机器,但公秉藩的指挥电台则是他自备的,是部大电台,功率为100瓦特。当时敌我距离那样近,而机器功率又这样大,目标特别好找,敌台的一举一动都在我们的记录中。没有多久,它有多少通信对象、多少固定的约定时间、多少报务人员,甚至姓甚名谁、手法特点,都被我们弄清楚了。

同志们对这部电台特别感兴趣,不是没有原因的。因为大家认定了,不久它将是我们的,而我们总部也正需要这样一部比较大的电台。

人们天天盘算着这部电台缴获到手以后如何充分利用。

“中央苏区与其他苏区组成联络网正需要这样一部电台。”有的同志说。

另外一些同志则说:“最好利用这部电台叫通上海党中央。”

“这部电台功率大,声音又好,还可以利用它来广播苏区新闻咧!应该让红军的胜利消息传遍全中国、全世界!”有人又提出了新的建议。

尽管如此,大家多少还有些担心:在战斗中这部电台会不会遭到破坏?

粉碎敌人第二次“围剿”的战役,在毛泽东同志的英明指挥下,终于从江西富田胜利地开始了。

大家盼望的时期果然来到了。有一天,在行军途中,大约是下午四、五点钟的时侯,我们临时在路旁的大树下开机工作。度盘一转,我们听惯了的公秉藩电台的声音就象在附近似的,报务员还未来得及将机器声音调整好,已经听到敌台焦急地拍发“sOs,sOs”(求救信号)。大家高兴得跳了起来,立刻报告了作战部门。敌台值班人员虽然在声嘶力竭地呼,但并无任何电台应答。几分钟以后,该台也就停止了声息。这天以后,我们就再也搜索不到它的踪影了。

过了几天,公秉藩的机器完好无损的送到了红军总司令部。随同机器前来的,自然还有我们未曾见过面、但已相识了的同行。

同志们的愿望终于实现了,以前大家要充分利用这部机器的盘算,在以后的日子里,也都一个一个地如愿以偿了。

与党中央联络上了

敌人的第二次“围剿”虽已被彻底粉碎,但敌人并不甘休,接着又开始了第三次“围剿”。感谢“运输大队长”又给我们送来了新的装备。反“围剿”胜利后,我们已能够组成通信联络网了。

第一条无线电通信线路在总部与红三军团之间建立起来,接着中央苏区与福建、湘赣、湘鄂赣苏区都先后沟通了无线电联络。

当时有一个重要任务急待我们去完成,那就是与上海党中央取得联络,沟通苏区与白区的空中联系。苏区和白区是多么迫切需要无线电通信呀!由于敌人的严密封锁,地下交通十分困难。为了红军和党中央的联系,有不少同志英勇地献出了宝贵的生命。

曾三、伍云甫等同志从上海来时,就受领了这一任务,并带来了通信联络的规定。我们按照规定连续守听和呼叫了几个月,但没有什么结果,究竟什么原因,那是很难设想的。我们想到上海地下工作的困难情况,也想到我们起初用的15瓦的机器功率太小,对方不易听到。

公秉藩自备的100瓦特的机器到手后,完成这个任务的一个基本条件改善了。为了减少频繁的行动和避免敌机察觉,总司令部决定我们这部大电台留在后方,任务是:除了侦听工作以外,专门与党中央取得联系。电台设在江西赣县一个小村子里。这一带是红军第三次反“围剿”战役中的一个临时后方。村庄只有十几户人家,座落在一条小山沟里,地形非常隐蔽。我们把发射天线架在山顶上,使得通信的效果更好一些。但为了隐蔽目标,一到天亮我们又把它拆下来。虽然天线的架、拆工作十分麻烦,但我们还是坚持天天这样做。

夜深了,山村里寂静得没有一点声息。在守听的波段范围内,信号也很少听到,只听到收音机里的振荡电流声。我担心.党的地下电台会不会发生意外?我用毛巾擦去了脸上的汗水,仍然耐心地守听着。

想不到使人兴奋的时刻就在这天晚上到来了。耳机里终于出现了微小但很清晰的呼叫声。我一点一画地抄写下来,与规定的呼号一样,丝毫没错。心中的喜悦,象电流一样,顿时通过了我的全身。

等对方呼叫完毕,我一边开机回答,一边叫通信员去请曾三同志。

曾三同志来到了值班桌旁,立即将另一副耳机戴上,听着听着,禁不住脸上露出了微笑。他接过手键与对方在机上通了话,并收了一份简短的电报,这盼望已久的苏区与白区的无线电通信联络终于沟通了!

天一亮,曾三同志就写了一份沟通联络经过的报告并将收来的电报送往苏区中央局。公秉藩的这部机器,完成了我们梦寐以求的光荣任务,1932年初,这部机器成为苏区党中央局的专用电台。在红军的编制序列上,叫无线电第1分队。

第一枚奖章

在党的关怀和抚育下,无线电通信这枝幼苗茁壮成长。不到一年时间,随着红军的胜利,红军各军团都被一条条看不见的红线紧密地联在一起了。正如毛泽东同志在一次会议上所说的:红军有了无线电通信,使红军从内线转到外线作战,就更加灵活了,部队就更能撒得开,收得拢了。

1931年底,在江西瑞金先后召开了苏区党代表大会与中国工农兵第一次代表大会。大会会场设在叶坪的一个祠堂内。我们的电台就设在离会场只有几十米远的老乡家里。会议之前,我们为大会抄收国内外新闻,向大会代表提供“参考消息”(当时国民党也在南京开第四次代表大会);同时在紧张地筹备苏区新闻的首次广播,作为向大会的献礼。

我们没有想到的是,通信部门也有代表出席了中国工农兵第一次代表大会。王诤同志当上了正式代表,我也光荣地列席旁听。党的鼓励和信任,使我们更加强了革命的责任感。会议期间,红色中华新闻社成立了。我们党第一次越出了敌人的“铜墙铁壁”,向全中国人民传播了胜利的佳音。苏区首次播发新闻的广播电台,仍然是公秉藩“送”来的那部机器。

在中国工农兵第一次代表大会上,我们的毛总政委光荣地被选为中华苏维埃共和国第一任主席。大会还向英勇善战的工农红军授了奖。作为通信兵的代表,王诤同志也被授予了一枚三等红星奖章。这枚奖章,是红色通信战士荣获的第一枚奖章,是党和毛泽东同志亲自培育我们这一新的兵种的见证,我们一直珍惜地保存着。

http://www.luobinghui.com/d/r/200612/16333.html

当时军阀的密码都是非常简单的,很多甚至于用明码通讯。加之密码与明码混用,新密码和旧密码混用,使得破译工作来得容易的多。当然啦,直接搞到密码本就最轻松简单了

草地入党

作者:刘寅 文章来源:转载 点击数:77 更新时间:2006-12-25

(1980年3月)

每一个人在一生中都有自己最难忘的经历。最使我难忘的是:在长征中过草地的日子里,我光荣地被批准加入了中国共产党。

我是在第一次反“围剿”胜利的欢呼声中,幸运地加入了红军的。1931年1月3日下午,也就是我们刚到红军的第四天,毛总政委和朱总司令就在一个祠堂里,接见了王诤同志和我。毛泽东同志热情地欢迎我们说:“无线电还是门新技术,你们学了这一门很有用……。希望你们好好地为红军建立无线电通信努力工作!”朱德同志更是亲切地同我们交谈:“你们先把工作搞起来。无论大小电台和武器装备,只要是白军有的,红军也一定会有;没有的,敌人会给我们送来。不要看现在的苏区还小,将来全中国都是我们的。到那时候,全国的无线电台都要归你们管起来。”毛总政委和朱总司令对我们充满信任和期望的教导,一直牢牢铭刻在我的心里,化为我决心献身红军通信事业的坚定信念。

1935年6月,红一方面军同红四方面军在懋功会师后,我被派到四方面军总部通信学校当教员。所谓“通信学校”,实际就是流动的无线电训练班。但是,无论条件多么艰苦,我们始终组织学员们克服困难,在长征途中坚持训练收发报技术,教学英文字母。我们教员、学员之间同甘苦、共患难,结下了深厚的战斗情谊。

1936年6月,四方面军到达川西北地区。有一天,指导员特意找来问我:“刘教员,你对组织有什么认识?你工作很积极,学员们对你反映很好,你为什么不申请加入党组织?”

指导员的问话,触动了我的心扉。其实,我何尝不想加入党的组织呢!自从参加了红军的队伍后,我亲身感受到共产党是真心实意地为了中华民族的独立、自由、解放而谋利益的。但是,我当时对申请入党还存在着一定的顾虑:因为在苏区肃反时,王明推行“残酷斗争”、“无情打击”的“左”倾机会主义路线,在这条路线的影响下,知识分子往往被怀疑成为革命的投机、动摇分子。我是从白军来的无线电报务人员,在红军中大小也是一个知识分子,当然经受党组织考验的时间要比别人长一些。我回答说:“我早就有了入党的愿望,但是我觉得自己还不够条件。我想到最艰苦的时候,再申请入党!”

指导员两眼望着我,深情地说:“长征以来,我们爬雪山,过草地,尽管条件艰苦,环境恶劣,你思想上积极地靠拢组织,和训练班的同志们共同克服了重重困难。既然你已经有了申请入党的愿望,就向党组织提出来吧!”

听了指导员的话,我马上想到了三局政委伍云甫同志。早在一方面军时,他就是我的上级;到左路军后,又是我的首长。于是我立即给伍云甫政委写了一封短信:“我准备申请加入中国共产党,希望你作为我的入党介绍人。我想征求你的意见,听候你的指示和批评。”

伍云甫同志很快就给我复了一张条子。上面热情写道:“我接到你写的信很高兴,过几天我找你面谈。”果然,过了二、三天,伍云甫同志就打电话传我到他那里去。见了面,伍云甫同志格外和蔼热情地对我说:“党对你是了解的。你是一个技术人员,你把你的技术无保留地献给了红军,献给了革命。你在思想上一步一步地靠拢组织,一步一步地争取入党。我很愿意做你的入党介绍人。”

过了几天,党支部召开了全体党员大会,通过我入党,我坚定地表示:“为了中华民族的独立、自由、解放,为了共产主义事业的最后胜利,我要跟着共产党革命到底,绝不回头!”不久,红二、六军团跋涉千山万水,来到川西北,与四方面军会师。这时,我们就开始进入茫茫无际、荒无人烟的草地了。大约过了一个来月,还不见组织上通知我,我思想深处又产生了疑虑:是不是因为我是知识分子,上级党组织不批准我呢?我勉励自己:要经得起党的考验。原来部队进入大草地以后,许多党委成员都分散了,不容易集中在一起开会。一天,部队正行进在草地中间,指导员正式通知我: “刘寅同志,你的入党问题上级党委已经批准了。因为是在过草地的艰苦环境里批准你入党的,党组织根据你的一贯表现,决定免去你的候补期。从支部通过你入党的那一天起,就算你的党龄。”

面对着荒凉无边的大草地,我紧握着指导员的手,泪花簌簌地滚落下来。从党支部大会通过发展我入党,回想到我刚参加红军时毛主席、朱总司令接见我的情景,我深深感到党组织对我们这些技术干部是多么地关怀爱护啊!我暗暗下定决心,要为发展红军的无线电通信事业努力工作!

历史的风云疾卷而去,我们已经跨进了一个崭新的历史时期。每当我回顾草地入党这一段历史的时候,就更加激励我为发展祖国的电子工业,为加快四化建设贡献出我的余年!

注:本文选摘自《刘寅文集》

看到大家的回帖和期盼,老拙不胜惶恐。

老拙只是剪刀加浆糊的干活,完全是在拼贴公开的资料,电报是如何截获的、密码是怎样破译的,确实不太知道,恐难满足大家的希望。

因此,我的目标仅仅是把当年无线侦察幕后英雄们的群像展现给大家。更进一步的研究,有待来者。

在汇集整理的过程中,会发现许多主线之外的很有意思的人和事,我用《外一篇》的形式发出来,供大家参考。

《外一篇》之一

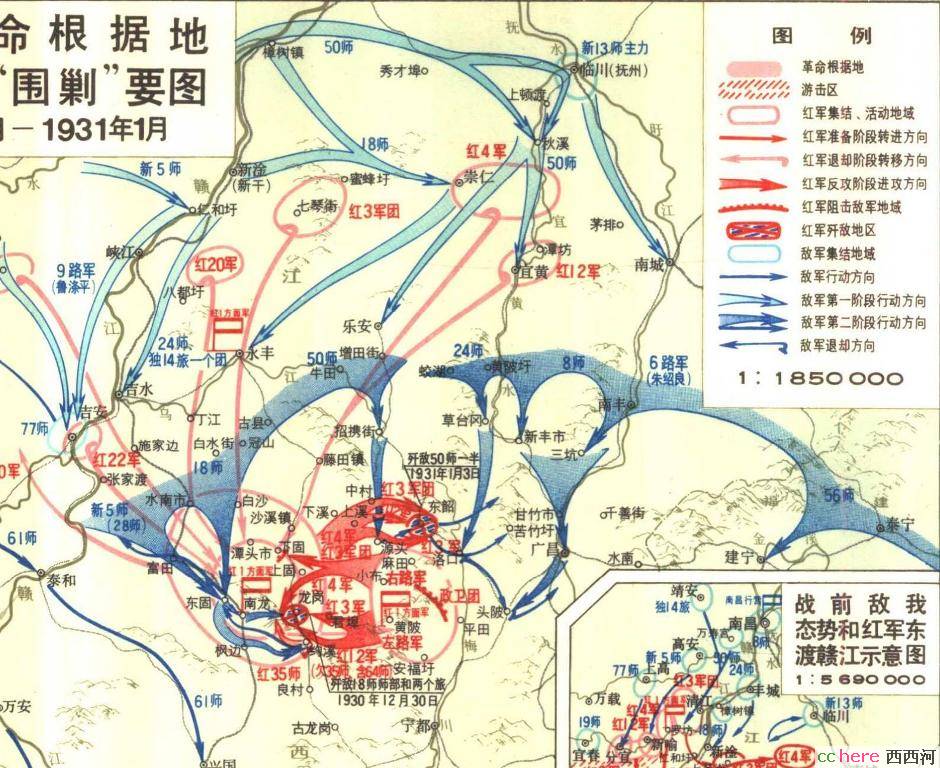

中央苏区第一次反围剿经过要图

从图中不难看出,位于正北方向中路的谭道源50师相对孤立。所以,朱毛选择的首歼目标不是别人,正是谭道源的50师。

可是谭道源十分小心谨慎。

“第一次反“围剿”时先想打谭道源,仅因敌不脱离源头那个居高临下的阵地,我军两度开进,却两度忍耐撤回。”(毛泽东)

1930年12月21日,右路张辉瓒18师进至东固,与12月20日先期到达的公秉藩28师在大雾中相遇,双方都把对方误认为红军,大打出手。

与此同时,红军侦察员向朱毛报告,敌谭道源五十师在潭头大肆拉夫,准备向小布推进。

毛泽东当即决定:“就在小布设伏,先吃掉该师!”

12月26日拂晓,红军主力轻装向北前进,在小布以北谭师必经之路的山头上设下了埋伏。

天亮后,侦察来报:敌先头营已出动,沿山道前进。敌主力已集合,正待命准备出发。

就在谭道源走出师部,准备下令出发时,手下押来一个人。此人是从苏区偷跑来的一个被分了田、分了房的地主。他向谭道源报告:红军在小布以北设了埋伏。

谭道源听了这个人的报告,立在原地望着远处的青山一言不发。队伍早已集合好,但等他的号令。他在此犹豫不决,急坏了一旁的参谋长:“师座,一个叛兵之言,不可轻信。我军应按计划向前推进。”

“不!宁信其有,不可信其无。无论共匪有无设伏,我军就应静观其变。”

“那……队伍……”

“撤销命令,原地集结待命。”

谭道源撤销了进军的命令,可红军还不知军情有变,仍在小布北面的山林中埋伏。红军在山上埋伏了一整天,没有发现敌情。第二天又继续设伏,结果,又是空等一天。

右路,张辉瓒在东固误打与公秉藩之后,公秉藩一气之下从东固撤走,而且给蒋委员长发电,告张辉瓒动手开打与他争功。本来,蒋委员长的意图是张辉瓒指挥公秉藩。这一下,张辉瓒成了孤军。

而刚愎自用的张辉瓒这时偏要争一口气,决定孤军由东固向龙岗前进“不负蒋委员长重托!”

朱毛得此信息,立即转兵,12月30日在龙岗一举全歼张辉瓒18师(欠一个旅)。

此时,如果谭道源率50师潭头进攻小布,那就抄了红一方面军总部的后路,即便不能全部消灭红一方面军,但肯定能将张辉瓒18师救出来。

但是,无论张辉瓒在电台里如何呼救,谭道源并没有冒然出动,而是派人前往小布附近山头侦察:“看看前几天红军是不是真的设伏了?”

回来的人大惊失色地告诉他:“共匪跑来的那人说的是真的!小布附近山头上大片的草都给压倒了,地下还有烟头。埋伏的共匪足有几万人!”

谭道源一听这话,立即向南昌鲁涤平请示,要求向东撤退,向左路军靠拢。1931年1月1日,谭道源接到鲁涤平同意回电后,立即督令全师尽快开拔。1月2日凌晨,谭道源撤出源头向东韶逃跑。1月3日,红军追到东韶,正面红12军64师刚发起进攻,谭道源就下令全师立即向北撤退,尔后跳上一匹快马,独自逃向抚州。

1月6日,谭道源逃到抚州,给蒋委员长发了一封电报:“职师江辰在东韶遇朱、毛、彭、黄全部号称八军之众,孤军重围,作殊死战,自辰至酉,黄团长敬及营长某等相继阵亡,初级官兵死伤尤众,战斗之烈,从来未有。职随从官员或死或伤,势穷力竭,几难幸免。除将突围官兵移驻抚州整理外,所有损失数目容详查续报。民国二十年一月五日,于抚州。”

蒋委员长回电说:“微电悉,贵师此次失利,殊深惋惜,尚喜兄等均能脱险归来,从此加以整理补充,惩于前而毖其后,则东韶之失,未始非吾人之砺也。”

蒋委员长并没有拿他问罪,只是同意了他的辞请。而且又在1931年底,任命谭道源为22军军长,下辖两个在第一次反围剿中被红军打垮的师:18师和50师。

1938年4月,谭道源以第22军军长率第50师增援徐州战场。此前,第18师参加了淞沪会战,在防守大场战斗中,全师伤亡殆尽,师长朱耀华对丢失苦守多日的阵地悲愤交集,深感责任重大,愧对世人拔枪自杀。

谭道源率第22军到达徐州战场后,于5月10日加入战斗,在禹王山、下邳之线阻击日军矾谷师团。

这一次,谭道源没有退缩。第22军以低劣的轻武器,与敌反复拼杀,打退了日军在飞机、大炮、坦克掩护下的一次又一次进攻,防守阵地五天五夜。

5月16日,日军对徐州国军形成合围态势,李宗仁下令全线撤退。第22军被编入鲁南兵团,担任二线阻击,掩护主力转移。

汤恩伯撤退后,第22军与主力失去联系,整条防线出现一个大的缺口,军左翼全部暴露。日军集中兵力,日军以28架飞机、17辆坦克、96辆装甲车,配合步骑兵,将第22军退路截断。谭道源自杀未成,遂率领残部突围。

5月22日上午,部队抵达尹集,再次遭机械化日军三面围攻。第22军残部奋起抵抗,日军用装甲车火力扫射达一个多小时,第50副师长彭璋等全部牺牲。日军撤走后,军长谭道源和军参谋长李家白两人从尸体中爬了出来。

日军之所以撤走,是因为他们以为抓到了第22军军长谭道源。

实际上,那不是谭道源,而是谭道源的副官易式谷。

易式谷,字宝钧,湘乡县人,早年毕业于保定军官学校,在湖南陆军中任排、连、营长,参加北伐;后任国民革命军第22军军部少将副官处长。日军打扫尹集战场时,发现易式谷重伤未死,见他高大威武,又在他的口袋里发现了“谭道源”的名片和私章,便误以为生俘了谭道源。为保护谭道源,易式谷虽饱受日军虐待,却始终自称“谭道源”而坚贞不屈,终因伤重殉国。1986年,易式谷被湘潭市人民政府追认为抗日烈士。

冲出包围圈后,谭道源经韩德勤协助,从连云港乘船到上海、香港,再辗转回到湖南。

1937年,谭道源在徐州参战时,夫人与孩子们的照片

1938年7月谭道源到长沙,立电蒋介石辞去军职。

1945年8月15日本投降。1946年8月2日谭道源病逝于长沙市,临终前,他深有感慨地说:“我作为一个军人,打了几十年仗,八年抗日最终取得胜利,我心里高兴,死也瞑目了!”

http://www.luobinghui.com/d/y/200612/16375.html

土共方面的“敌情通报”与国军方面的部署可以一一对应判读,兄弟常常为之拍案击节。

许三多在《士兵突击》之后拍了一部《暗算》,好像说的就是这个我军无线侦察战线的故事。