主题:【原创】【音乐家长廊】马勒和艺术歌曲的交响化 -- 尼伯龙根·蜗藤

【音乐家长廊】马勒和艺术歌曲的交响化

文:尼伯龙根·蜗藤

七月份生日的最有份量的作曲家大概非奥地利晚期浪漫派作曲家马勒(Gustav Mahler,07/07/1860)莫属了。在美国某本“50大音乐家”的书的排名中马勒位列18位,这是一个相当高的排名了。

图:马勒

30年来,马勒在中国越来越流行,他的音乐流行度从小溪变成了大海:从80年代主流西方音乐史教材中被批判,到乐迷以拥有马勒的交响乐全集为荣,到听马勒可以显示自己的音乐修养与众不同,到现在马勒的音乐已经变成一般爱好者的常备曲目。

这其实并不是中国独有的现象。由于马勒的犹太裔身份,60年代之前马勒的音乐在德国(含奥地利,下同)以外并没有广泛流传,同时也被认为是艰深难明的。1960是马勒诞辰一百周年,以此为契机,马勒的音乐才广泛引起公众注意,从此才一步步流行了起来。到今天,马勒已经被公认为一个西方音乐史上不可或缺的人物。从这一点来说,中国和世界是几乎同步的。所以我相信假以时日,马勒的排名还会上升。

马勒最著名的作品当然是九大交响乐。其实马勒的交响乐作品不止9部,《大地之歌》按他的标准就是一部正宗的交响乐。那么为什么《大地之歌》没有列为交响乐呢?说来好笑,原来马勒自己有点迷信,相信作曲家交响乐不能超过9部,这个就是著名的“curse of the ninth”,源自贝多芬以后,伟大的作曲家都没有超过9部交响乐,贝多芬、舒伯特、德沃夏克和布鲁克纳都恰好写了9部交响乐。马勒对此有心理恐惧,在写完第8交响乐后,就决心把自己最好的作品留给第九,所以《大地之歌》就只能被剥去交响乐的名号了。

在写完第九交响乐之后,马勒还在构思第十交响乐。可是大概是他对宿命论迷信太深之故吧,第十交响乐最终也只完成了一个开头。

有意思的是,“第九交响乐之咒”的迷信起于马勒,也几乎终于马勒。马勒之后的交响乐作曲家大部分都没有受到这个诅咒,比如伟大的肖斯塔科维奇就有15部交响乐之多。唯一勉强的例外可能就是英国的和格·威廉斯吧,他也只做了9部交响乐,不过他也是一个“第九交响乐之咒”的迷信者。所以到底是这个迷信本来就灵验还是因为信者迷信而灵验呢?的确可以好好琢磨一番。

马勒的最高成就当然是交响乐。他的10部交响音乐作品几乎都是鸿篇巨制之作,其中有几部需要两张CD才能装下,而且马勒的交响乐作品也以艰深著称。交响乐作品在海顿和莫扎特时代是一种轻松休闲的音乐,贝多芬给予交响乐更多的思想内涵,但是马勒的作品即便和贝多芬的交响乐相比也更为“严肃”。听马勒的交响乐,不能当背景音乐听,而是要凝神静气,专心一致。除此之外,我们还不能用听传统交响乐的思维去听,因为马勒的交响乐的渊源并不来自交响乐,而是来自另外的一个领域:艺术歌曲。

德国是无可置疑的古典音乐王国,19世纪的德国浪漫主义音乐更是百花齐放。但是说到德国浪漫主义音乐的核心,那就非艺术歌曲(Lied)莫属。

艺术歌曲的特征是诗意。18和19世纪的德国出了众多享有世界声誉的诗人——歌德、席勒、海涅、莫里克等等。他们大量出色的诗作倾倒了一个世纪的德国音乐家。他们品读这些诗,为它们配上音乐,将其演变成为德国独有的艺术歌曲。在艺术歌曲中,诗永远是第一位的,而歌曲——即便在作曲家眼中——只是为了体现出诗意而已。

马勒是浪漫主义晚期的艺术歌曲大师,写了几套艺术歌曲套曲,最著名的是《旅人之歌》(Lieder eines fahrenden Gesellen)、《少年魔角》(Des Knaben Wunderhorn)、《吕克特歌曲集》(Liebst du um Rueckert )和《亡儿之歌》(Kindertotenlieder)。但是与舒伯特时代用钢琴伴奏的艺术歌曲不同,马勒的艺术歌曲是用管弦乐伴奏的。

艺术歌曲如何从钢琴伴奏变成管弦乐伴奏呢?那是一个很有意思的变迁。

早期艺术歌曲形式是独唱和钢琴伴奏。在莫扎特和贝多芬时期,这种艺术歌曲就已经出现,但是真正将其发扬光大的还是浪漫主义时期的作曲家——舒伯特和舒曼,他们是艺术歌曲的巨人,写下了数以百计的艺术歌曲,成为难以超越的高峰。

德国作曲家的日子其实并不好过:他们头上永远有无数的经典,能把他们压得喘不过气来。为求突破,后继的作曲家就唯有对艺术歌曲作出拓展。

勃拉姆斯是“两舒”之后的另一个艺术歌曲天王,他的思路有两个:首先是从民歌中取材,其次是把歌曲多声部化,以获得更多的变化。勃拉姆斯的笔下就出现了众多的有伴奏或者无伴奏的二重唱、三重唱甚至五重唱。

而另外一些作曲家的思路就是把艺术歌曲乐器化。孟德尔松就创造了无词曲的体裁(Lieder ohne Worte),这是完全用乐器把诗意表达出来。而李斯特就走另一条路线,把大量的舒伯特歌曲改编成为钢琴曲,力图把歌词抽离之后仍然能够保持歌曲中的诗意。

在多声部和乐器化两种成功的尝试之下,把艺术歌曲管弦乐化就变成了一个合符逻辑的进程了。瓦格纳在这时横空出世,影响了整个19世纪音乐,也大大加速了艺术歌曲管弦乐化的进程。对于艺术歌曲而言,他的影响至少有两方面:首先大乐队、大编制成为德国乐坛的主流,华丽的配器、宏大的曲风成为乐坛的时尚,这是艺术歌曲管弦乐化的精神因素。瓦格纳歌剧培养了一大批风格完全不同于意大利歌剧的歌手,他们声音洪亮,在良好的声响条件下足以和管弦乐队抗衡,这是艺术歌曲管弦乐化的物质因素。

马勒与理查斯特劳斯并称为德国晚期浪漫主义的参天巨树。两人都在1860年左右出世,成长时都深受瓦格纳影响,活跃在19世纪末到20世纪初。他们都热衷于艺术歌曲的创作,又同时都是伟大的指挥家,能够充分利用自己的乐队资源去演练自己的作品,于是他们不约而同地开创了艺术歌曲管弦乐化的潮流,为伟大的德国浪漫派音乐传统画上一个完美的句号。

理查·斯特劳斯240多首艺术歌曲,除了早期的采用钢琴伴奏之外,大多数中后期的作品都采用大乐队伴奏。斯特劳斯本身是出色的管弦乐作曲家,又是出色的歌剧作曲家。因此他的艺术歌曲作品除了规模宏大之外,还更加追求戏剧性,一定程度上可以看作是艺术歌曲、管弦乐和歌剧的结合产物。

马勒的作曲的源头同样是瓦格纳,他同样也是力主艺术歌曲管弦乐化的代表人物,但是马勒比斯特劳斯走得更远。除了把艺术歌曲管弦乐化之外,他还有更加远大的目标。

马勒是瓦格纳的整体艺术理念的信奉者。瓦格纳把歌剧和交响音乐融为一体创造出乐剧,马勒就决心将艺术歌曲交响乐化,把交响乐彻底地融合在艺术歌曲的诗意当中。在马勒的交响乐创作中,诗歌、艺术歌曲和交响乐密不可分。在他的意念中,几乎每部交响乐都有诗篇作为基础,交响乐本身就是诗的配乐。

马勒的四部管弦乐声乐套曲本身都已经是非常出色的作品了,而更重要的是这些歌曲都成为他创作交响乐的源泉。马勒的创作途径经常是这样的:他先读诗,寻求灵感,然后为诗歌写下旋律。这些旋律一部分会写成艺术歌曲,而另外一些就作为自己的交响乐素材。即便写成了艺术歌曲的旋律,马勒也仍会不时地将它们用在自己的交响乐中。

马勒的交响乐都和这些歌曲有着千丝万缕的关系:第一交响乐的第一乐章的主旋律直接取材于《旅人之歌》的第二首;第二和第三交响乐都用了歌曲中的素材。第五、第六和第九交响乐都有着《亡儿之歌》的影子。而第二、三、四和第八交响乐都直接加入了人声。在马勒的一些交响乐中,除了长度之外,已经很难分辨到底是艺术歌曲还是交响乐了。诗歌、艺术歌曲和交响音乐在马勒的手中达到了空前的统一。

当然,最能反映马勒诗歌交响化思维的作品是《大地之歌》。这首大地之歌说来还和中国有关系,因为马勒看过德国翻译版的唐朝选辑之后有所悟,就从中挑选出七首,谱写了60多分钟的音乐,成为六个乐章的交响音乐。他挑选的六首诗分别是李白的《悲歌行》、张继的《秋日孤人》(?)、李白的《青春》(?)、《采莲曲》、《春日醉起言志》、孟浩然的《宿业师山房待丁大不至》和王维的《送别》(带问号的不能确定原诗),所以这部交响乐是名副其实的“艺术歌曲”。

不过不知道是德文翻译本的问题还是马勒自己的问题,《大地之歌》反映出来的意境和中文原诗颇有差距。最大差别的是最后一个乐章(也是最长的一个乐章),它糅合了孟浩然和王维的诗。他将孟浩然的诗用于描景烘托,用王维的诗写意抒情,描绘出一个苍凉的送别情景。孟诗写景空灵脱俗,悠然适意;王诗虽写送别,但表达的是佛家的随缘不执着。但是马勒表达出来却是一种叔本华式的悲观宿命,和原诗原意可谓南辕北辙。呵呵,马勒居然也深谙“西学为体,中学为用”的道理。

下马饮君酒,问君何所之。

君言不得意,归卧南山陲。

但去莫复问,白云无尽时。

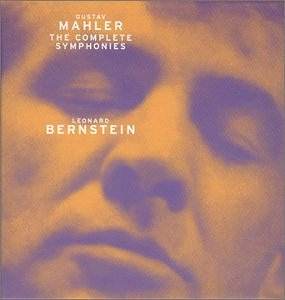

马勒的交响乐全集是一个热门,无数指挥家都出过马勒交响乐全集或者选集。各个版本的比较成为乐迷的口水大战。在我看来,最经典的录音当属伯恩斯坦。在马勒尚未大热的时候,伯恩斯坦就已经沉迷于马勒,并留下了两版全集录音,而当时全球仅仅有5版全集录音!伯恩斯坦录过两版马勒交响乐,在DG中有一次,指挥维亚纳爱乐乐团、阿姆斯特丹和纽约爱乐乐团,这版包括几部艺术歌曲,共有16张。在Sony中有一次,指挥的是纽约爱乐乐团,包括了部分艺术歌曲,但是没有大地之歌,共有12张。这两版各有擅长,但是从曲目的完整和编排的来看,DG版更胜一筹。DG版把相关的艺术歌曲和交响乐混合编排,这样就能让听者特别是初听者更加能把握马勒的艺术歌曲和交响乐的关系,而这正是认识马勒音乐的关键。

DG版马勒交响乐全集

Sony版马勒交响乐全集

马勒的音乐中我最喜欢的是第一和第六交响乐。第一交响乐的第一乐章的主旋律就是《旅人之歌》的第二首,这也是我最喜爱的马勒的旋律之一。这两段音乐在youtube上都有,《旅人之歌》我挑了个费舍尔迪斯考的版本,第一交响乐第一乐章我跳了个埃森巴赫(Eschenbach)版的,大家可以听一听。

[FLASH]http://www.youtube.com/v/tKtRombx5DM[/FLASH]

[FLASH]http://www.youtube.com/v/FAkvYjDuvsA[/FLASH]

对楼主的渊博深为叹服.

"马勒与理查斯特劳斯并称为德国晚期浪漫主义的参天巨树"马勒应该是奥地利人吧

还有唐诗我记的有首钱起的诗?

《大地之歌》和唐诗

《大地之歌》是马勒根据汉斯·贝格的《中国之笛》中李白、钱起(长期以来误作张籍,最近我们确证为钱起)、孟浩然和王维所作七首德译唐诗创作的。《大地之歌》包括六个乐章:第一乐章《愁世的饮酒歌》(Das Trinklied vom Jammer der Erde),歌词选自李白的《悲歌行》;第二乐章《寒秋孤影》(Der Einsame im Herbst),歌词选自钱起的《效古秋夜长》;第三乐章《青春》(Von der Jugend),歌词选自李白(?)的不明诗篇,德译名《琉璃亭》(Der Pavillon aus Porzelian);第四乐章《美女》(Von der Schonheit),歌词选自李白的《采莲曲》;第五乐章《春天里的醉汉》(Der Trunkene im Fruhling),歌词选自李白的《春日醉起言志》;第六乐章《永别》(Der Abschied),歌词选自孟浩然的《宿业师山房待丁大不止》和王维的《送别》。第三乐章德译李白(?)的中文原诗尚待寻找。

![]()

在古典音乐中,一般德奥不分家。

大地之歌中的第二首和第三首的原诗到底那首,现在还在争论中。第二首有说是张继的,也有说是钱起的。那时中国译名不规范,中国诗内容相近的也很多,所以我看也很难搞清楚。我就简单地从一说了。

渊博不敢当。送你一朵花

还有很多这些指挥家同乐团股东冲突的趣闻。

关于马勒《大地之歌》唐诗歌词之解译研究的综述

中央音乐学院音乐学系 毕明辉

1998年5月,一支由德国艺术家组成的交响乐团访华演出,曲目为著名德国浪漫主义作曲家古斯塔夫·马勒的代表作品《大地之歌》。该作完成于1909年10月,表达了作者浓重的世纪末情绪,首演于1911年11月20日的慕尼黑,其时马勒业已逝世。

89年后《大地之歌》的访华演出掀起了一场不小的波澜,那就是围绕该作品的创作基础——中国唐诗——而展开的一系列破译和确证工作。不言而喻,外国艺术家以中国为题材进行的创作本就不多,象马勒这样具体而直接引用的例子则就更少了。《大地之歌》共六个乐章,学者们一致认定第一乐章《尘世苦难的饮酒歌》源自李白的《悲歌行》;第四乐章《美人》亦出自李白之手,题为《采莲曲》;第五乐章《春天里的醉汉》则脱胎于李白的《春日醉起言志》;而第六乐章《告别》则是孟浩然《宿业师山房待丁大不至》和王维《送别》二诗拚合而成。六个乐章共用七首唐诗,问题的焦点集中在第二乐章和第三乐章之上,前者题为《寒秋孤影》,诗作者标明为TSCHANG TSI,后者《青春》作者署名为李太白,毫无疑问自然就是李白了,但无论从诗作的作者还是从诗意上都无法确认是哪首诗。在许多有关《大地之歌》的欣赏辞典以及介绍性著述中,这两个乐章的唐诗歌词也被视为悬案而搁置。当时音乐会在座的国家副总理李岚清得知这一情况当即表示:“一定要尽快把德国艺术家演奏的两首唐诗搞清楚,一定。”由此,中西音乐文化交流史上的一场特殊意义的破译和确证工作拉开帷幕。截止本文完稿,第二乐章业已获得圆满破解,第三乐章则众说纷纭,尚待进一步查证。以下根据国内各大出版物先后发表的破译文章做一简要记述。

一

1999年5月29日,《深圳商报·深圳周末》刊载了陈秉安先生的文章《谁能破译两首唐诗的密码》。该文追溯了1998年德国交响乐团访华演出成功,但第二、三乐章唐诗歌词无法破解的情况,详述了在李岚清副总理对此事的特别关怀下,著名诗词专家周笃安教授的破译结果。周教授认为《大地之歌》是诗词学中的“歌德巴赫猜想”,由于其内容的复杂和涉及面深广,无法破解。周教授自《大地之歌》乐谱前注得知马勒所引唐诗歌词来自汉斯· 贝格的译本《中国之笛》,但该德文诗歌译著又转译自法国女作家戈谢的译本《玉书》和德国作家哈伊曼的译著。中间经过几次不同文学版本的翻译,其中任何一个环节出现误读,便会造成破译的无法进行。第二乐章《寒秋孤影》作者TSCHANG TSI,按照音译可能是唐朝诗人张继、或张籍,还有可能是钱起。但通过查阅《全唐诗》,三人诗作中都没有类似《寒秋孤影》景象描写的作品。第三乐章《青春》,周教授则认为根本不是李白所作,不仅内容不符,而且《青春》的风格怪诞、离奇,与李太白超然、飘逸的诗风相去甚远,道有几分李贺的味道,但查找李贺的诗作,也无下落。初战受挫,留给中国人一个倍感遗憾的谜题,文末作者写道的“中国人,努力”,令人深思。

二

1999年10月15日出版的《音乐爱好者》1999年第五期,上海音乐学院著名音乐学家钱仁康先生发表文章《试解〈大地之歌〉中两首唐诗的疑案》,首先对陈秉安的文章作出回应。

钱仁康先生早在1983年与英国马勒研究专家米歇尔博士的通信中便考证过《大地之歌》二、三乐章。文中追忆了当时情形,并说明德国作家汉斯·贝特该(Hans Bethge,1876——1946)(即前文汉斯·贝格)在其《中国之笛》(Die chinesesische Flöte)的后记中说明,他是根据海尔曼(Hans Heilmann)(即前文的哈伊曼)的《中国抒情诗》(Chinesische Lyrik)、戈蒂埃(Judith Gautier)(即前文戈谢)的《玉书》(Le Livre de Jadel)和圣—德尼(Marquis d’Hervey-Saint-Denys)的《唐诗》(Poesies de L’epoque des Thang)来写《中国之笛》的。由于他的译笔非常自由,故而称“仿诗”。钱仁康先生的研究不仅进一步确认《大地之歌》唐诗歌词还有圣—德尼《唐诗》这一重要来源外,而且指出,第二乐章的唐诗《寒秋孤影》(Die Einame im Herbst)采自《中国之笛》中的同名诗,贝特该根据《玉书》中《秋夜》(Le soird’ automne)仿制这首唐诗。对于《玉书》与《中国之笛》均注明的作者Tschang-Tsi,钱先生认为有可能是张继、张籍、张绮、章碣、常沂等人。根据《中国之笛》中收有三首张籍的作品,钱先生推断《寒秋孤影》应该也出自张籍之手,结果却没有找到相近的诗作。但比照之下,钱先生发现钱起的《效古秋夜长》的开头四句与《寒秋孤影》在诗意上颇为吻合,并说明贝特该将《效古秋夜长》的每一句唐诗译成四行德文诗,所以《寒秋孤影》共有16行。1983年8月5日,在于米歇尔博士的信中,钱仁康先生将这一考证结果告之,得到米的赞同,并在他的《古斯塔夫·马勒》第三卷《生与死的歌曲和交响曲》中应用了这一结果。

无独有偶。钱文发表不久,1999年12月23日,《光明日报·文艺副刊》,发表了我军总参三部研究人员任一平、陆震纶两位先生的文章《揭开马勒〈大地之歌〉第二乐章唐诗之迷》,使第二乐章的唐诗歌词得到更进一步的认证。

任、陆两位先生以周笃文教授所谓“返回去”的方法,从各种译本入手,将查对范围尽最大可能缩小,进行分析性查证。经过研究、查考,任、陆两位先生将六首唐诗的流传轨迹逐一梳理清楚。

最早的版本是赫维·圣丹尼斯(即钱文中圣-德尼)的《唐诗》,出版于1862年,是第一次由法国人将唐诗译成法文。朱迪斯·戈谢(1845—1917)的法文版《玉书》初版于1867年,汉斯·海尔曼德文版《中国抒情诗》序言作于1905年,是在法文版《唐诗》和法文版《玉书》的基础上转译的。而汉斯·贝格的《中国之笛》则是根据德文版《中国抒情诗》、法文版《玉书》和法文版《唐诗》转译而成的。

任、陆二位先生对证诗歌标明的作者Tschang-Tsi无论德文还是法文,参考书中作者的小传和注释,确认是张籍无疑,但查找无果。深入研究之下,发现《玉书》作者戈谢的翻译随意性很大,存在许多讹误,不仅将诗人的名字“钱”冠“张”戴,——《寒秋孤影》源自钱起(法文Tsien-Ki)《效古秋夜长》在《玉书》中题为《秋天的晚上》,却用了张籍(Tchang-Tsi) 的名字,——而且,长达10句的《效古秋夜长》她也只译了前四句,而圣丹尼斯的《唐诗》不但全译了该诗,并且正确地归在钱起(Tsien-Ki)名下。同时,戈谢更将钱起诗第一句中的“秋汉”认为是河流,造成“秋汉飞玉霜”译为“秋天的蓝雾弥漫在河上”的谬误。任、陆先生文中指出该书其他几处错误,最后将5种版本的译文与钱起原诗进行对照,确证的结果与钱仁康先生1983年得出的结论相同。

三

第三乐章的破解明显艰难于第二乐章,其中最大的问题在于写明“李太白”之作,却没有相近的诗作与之对应。整个查证过程中,李岚清副总理投注了深切的关心和支持,极大的推动了破译工作的进程,他专门组织各方面力量深入展开破解工作。目前对第三乐章的破解意见总体共有三家。

其一:《青春》源于《宴陶家亭子》

钱仁康先生在《试解〈大地之歌〉中两首唐诗的疑案》中还提出了自己对第三乐章《青春》的看法。在《中国之笛》中,该诗题作《陶亭》,著明原诗作者李白。贝特该根据《玉书》中的同名法文诗写成这首德文仿制的唐诗。在遍查李白诗歌无果的情况下,钱先生受到《陶亭》的启发,找到李白一首《宴陶家亭子》的诗作,其题目以及内容都与《陶亭》有关。其诗如下:

曲巷幽人宅,高门大士家。

池开照胆镜,林吐破颜花。

绿水藏春日,青轩祕晚霞。

若闻弦管妙,金谷不能夸。

钱仁康先生认为《玉书》作者一定把“陶家亭子”误解为“陶制的亭子”,故而译为“陶亭”或“瓷亭”。同时认为译诗并不拘泥于李白的原诗,而大加发挥,形容绿白陶瓷建成的凉亭似乎是“青轩祕晚霞”。最后三节描写水中倒影,则是从“池开照胆镜”一句生发出来的。因此他初步断定,《大地之歌》第三乐章的原诗是李白的《宴陶家亭子》。

其二:《青春》源自《夏日陪司马武公与群贤宴姑孰亭序》

1999年10月李岚清总理至函中国驻法国大使馆,要求对《大地之歌》进行查证。1999年11月8日,中国驻法国大使馆吴建民先生在回复李岚清副总理责成该馆进行《大地之歌》破译工作的公文中,呈报了查核结果。该文件标题为《关于查核德国作曲家马勒交响乐中涉及唐诗的情况》,认为根据国内作者的最新研究成果,第二乐章是李白诗“古风第26首”和“长相思”部分诗句的组合,第三乐章则源自李白的文章《夏日陪司马武公与群贤宴姑孰亭序》。这一关于第二、三乐章的看法明显是根据国内作者秦晋的研究文章《马勒〈大地之歌〉第二第三乐章试解》提出的,该文原载1999年10月21日《光明日报》第五版。关于第二乐章已有定论,自不必言,第三乐章则成一说。秦晋先生认为《青春》来源于李白的《夏日陪司马武公与群贤宴姑孰亭序》一文,二文第一均有水中亭子,第二都提到亭子的建筑形态,第三皆涉及横跨的桥,第四都讲到朋友在亭中聚会,第五聚会者衣着都很华贵,第六二文在主题“饮酒畅叙,赋诗作乐”方面一致。

1999年11月30日,李岚清副总理至信中央音乐学院院长王次炤教授。王次炤院长接到该信后考虑再三,将所有资料转至中央音乐学院著名音乐学家、翻译家廖辅叔先生手中,并请他立即开始破译。廖先生即刻着手这一工作,写出《关于〈大地之歌〉那两首唐诗的难题》一文做答,得出的观点与秦晋先生一致。文中廖先生认为钱仁康先生《宴陶家亭子》的观点论据的说服力似乎不够,仅可备一说。廖先生明确表示得出《青春》源于《姑孰亭》的结论是受到吴建民先生呈报李岚清副总理《关于查核德国作曲家马勒交响乐中涉及唐诗的情况》的启发,以此循迹而得。廖先生撰文时并未得到秦晋先生的文章,在作答文章中详细比较了译诗与《姑孰亭》一文的大量相似之处,与秦晋先生的比较结论大同小异。同时指出外国人翻译中国诗歌往往望文生义的弊病,从而进一步确证《青春》与《姑孰亭》的联系。此为第二种观点。

其三:《青春》源于《清平调三章》题注

任一平、陆震纶先生在发表确证第二乐章的文章之后,继续研究第三乐章的疑题,与杨文科先生共同撰写《探寻马勒〈大地之歌〉第三乐章唐诗之源》的论文。

该文继续第二乐章确证的“返回去”方法,深入研究《青春》译诗的直接来源,根据马勒的《青春》源于戈谢的《琉璃亭》这一前提,查证出瓷亭是戈谢的创造。由于《琉璃亭》一诗的主题为饮酒赋诗,与酒的关系很密切,以此为查找的出发点,发现《清平调三首》的题注与《琉璃亭》的主题甚相吻合。文章在分析引文的基础上,将译诗与题注进行了详细的比较,认定戈谢将《清平调三首》题注改写成一首署名为李白的诗,这就是《琉璃亭》。

此为第三种观点。

四

1999年12月28日,周笃文先生与洪允息先生在《人民日报》(海外版)发表文章,题为《〈青春〉,一首扑朔迷离的仿唐诗——关于“世纪之谜的续解》,回顾了一段时间里各方面破解的情况,同时表明了自己不赞同《姑孰亭》和《宴陶家亭子》这两个观点,认为前者本为序文,与诗歌在文章学上的区别很大,同时与诗中所描绘的小亭也不属一类;后者则与诗中的情境相去太远,大相径庭。笔者与任一平先生联系中得知,周笃文先生对《清平调三首》题注的看法未置可否,只是认定《瓷亭》完全是戈谢兴致所至的仿作。

五

2000年3月23日,钱仁康教授于《光明日报》发表文章《〈大地之歌〉唐诗谜十七年前已解疑》。文中钱先生回顾了自己发表于1983年12月5日刊登在《解放军歌曲》上的《马勒的〈大地之歌〉与唐诗》一文,陈明这一史实。

2000年4月25日,任一平和陆震伦先生对钱仁康教授3月23日文章做出回应,写出《“初步肯定”不等于“确证”》一文。文中任、陆二先生对钱仁康教授先后不同时期发表的文章进行了对照,其中参阅了1983年11月刊登于《解放军歌曲》中的另一篇相关内容的文章《中国古诗与外国歌曲》,进一步提出自己的观点,认为应该尊重历史,对第三首诗作的解译工作仍需努力

马勒的音乐对我来说有点晦涩。

请楼主有空写写伟大的肖斯塔科维奇和他的同样伟大的同胞拉赫马尼诺夫吧。