- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】非理性决策的诞生——从不受欢迎的乳癌防治药物说起 -- 游识猷

一、 防治乳癌之星的诞生

2010年4月19日,美国首都华盛顿,几位科学家在美国癌症协会(AACR, American Association for Cancer Research)的第101届年会上报告了对两种可以大大减低乳腺癌高危人群发病机会的预防性药物——雷洛昔芬(raloxifene)和他莫西芬(tamoxifen)的最新研究结果。雷洛昔芬与他莫昔芬都是所谓的选择性雌激素受体调节剂(SERMs, selective estrogen-receptor modulators)。雌激素能帮助癌细胞的生长,而这些调节剂起到了干扰雌激素此项功能的作用。

美国国家癌症中心(NCI)资助了对这两个寄予厚望的药物的研究,项目简称为STAR (Study of Raloxifene and Tamoxifen ),在NCI的网页上可以找到这项研究的相关资料(http://www.cancer.gov/newscenter/STARresultsQandA)。

在将近两万高危人群中长达七年的追踪研究显示,连续五年服用这两种药物可以将这五年间的乳癌实际发病率减轻到预期发病率的二分之一。[1]而即使在停止服用任何药物后的两年后,曾经服用他莫西芬的人群依然保持着比预期低50%的乳癌发病率,之前服用雷洛昔芬的人群则在停药后稍有反弹,由降低50%上升到降低38%——不过这个数字依然令人鼓舞,而且考虑到雷洛昔芬比起他莫昔芬副作用更为轻微,它较少引发血栓、白内障,尤其是较低几率引起子宫内膜癌,因此雷洛昔芬依然不失为一个很好的选择。

德州大学安德森癌症研究中心的乳癌内科主任,Gabriel Hortobagyi博士对这两种药物的评价是“毫无疑问的有效”。他并且认为,“比它们更有效的只有双侧乳房切除术了” 。

二、 不受欢迎的明星药物

但有件事令科学家们百思不得其解。这种效果良好的预防疗法并不复杂——只是一天一片小药丸;费用相较而言也不算高昂——五年的药物总体花费大约是8500美元,比起一名乳癌患者化疗花费只是个零头。那么为什么这种疗法的推广还是一直陷入瓶颈?美国数以万计的乳癌高危人群中只有极小一部分同意开始服用这些药物。

对他莫昔芬所遭的冷遇的一种解释是,人们对它的好处了解得不够多。奥克斯纳卫生系统的肿瘤学主任Jay Brooks就这样说,“我觉得专业医疗人员没能充分与病患交流,导致她们不了解服用这种药物能降低她们罹患乳癌的风险。”

公认的“他莫昔芬之父”,来自乔治敦大学的科学家V. Craig Jordan也如此认为,“对他莫昔芬的负面宣传太多,而关于它的好消息却很少流传。”[2]

德州大学安德森癌症研究中心的Hortobagyi博士也谈起过他所认为的几条令他莫昔芬不受欢迎的原因,“第一就是对副作用的误解,报道说他莫昔芬令罹患子宫内膜癌的几率升高三倍,但其实受此影响的病人总数是极其微小的”,“其次就是实验数据不为人知,”因此,“有办法能对你有所帮助”这条信息未能在乳癌高危人群中充分传播。

至于雷洛昔芬,Hortobagyi博士认为,因为它也被用于治疗骨质疏松症,结果在宣传时,两种功能常被混淆在一起介绍,引起了公众的迷惑。同时,市面上还出现了预防骨质疏松的强力竞争者——双磷酸盐药物。而雷洛昔芬的制造厂家礼来制药公司(Eli Lily),比起双磷酸盐药物的制造厂家来,似乎没有投入足够的资源来拓展雷洛昔芬的市场。[3]

综合几位科学家的观点,他们显然觉得,倘若我们深入而彻底地在公众间宣传他莫昔芬的疗效,就必然能带来公众对这种预防乳癌药物的认可。

三、拒绝配合的目标人群

有个研究结果却很可能会给这些怀抱着乐观期待的科学家当头一盆凉水。2010年2月,《乳癌研究与治疗(Breast Cancer Research and Treatment)》期刊上发表了一篇题为《女性对是否采用他莫昔芬预防乳癌的决定:在针对性的决定协助之后的反应》[4]的文章,这篇文章主要总结了密西根大学的研究者与美国的两个健康服务机构联合做的一项调查实验结果。研究者招募到了总计632名乳癌高危人群,根据她们的家族史以及自身健康史预测,她们五年内患乳癌的几率从1.7%到最高17.3%,平均为2.56%。随后,研究者首先通过问卷来调查她们对他莫昔芬的了解程度与态度,接着根据她们的个人情况,针对性地协助她们释疑解难。在确保每一位参与者都充分了解他莫昔芬带来的好处以及副作用的风险后,仅有29%的参与者表示她们将来会与自己的医生讨论他莫昔芬这个选项,而表示自己愿意服用他莫昔芬的则更少,仅仅占全部参与者的6%。

为什么在被充分告知他莫昔芬的资讯之后,参与者的反映如此冷淡呢?主要原因就在于她们对他莫昔芬的副作用深感不安,而且觉得他莫昔芬带来的好处不足以抵消服用的风险。

(太长了,所以分几段发)

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

四、 风险与收益,非理性的选择

科学家们的想法很简单,以他莫昔芬为例,假设一名女性原本五年内的乳癌罹患率是2%,服用他莫昔芬将把这个几率降低到1%,同时增加大约0.2%的子宫癌罹患率,同时带来几率微小但可能发生的白内障血栓等疾病。简单的计算就可以知道,综合起来,服用药物的结果令这名女性癌症罹患率下降了0.8%。癌症是极可能危及生命的一种疾病,其他副作用不但发生几率很小,而且相比癌症,它们造成的不便简直不值一提。理性考量起来,人们理应尽力采取一切手段减少自己罹患癌症的可能。

问题就坏在“理性考量”这四个关键字上。

科学家们那长期泡在各种数字比较中的惯于线性思考的大脑让他们远离了普罗大众的思考模式,现实中的大众,几乎每时每刻都在做出一个个非理性的抉择。

这些年在传统经济学之外兴起了一门比较有趣的新学科——行为金融学。主要研究感情因素、心理活动对人的经济活动的影响。传统的经济学把人的行为假定成符合理性预期(rational expectation),但前诺贝尔经济学奖得主Herbert Simon却发现了这么一条看似稀松平常的真理:人类不可能完全依照理性行动。当遇到难题时,很少人能直截了当地按照线性方式提出解决方法。大部分人都迷失在一大堆相关事实与信息里,一旦达到自己理解的极限后很快放弃思索,最终依据自己的直觉做出决定。[5]

那么我们的直觉是怎样判断的呢?认知心理学家Kahneman和 Tversky曾经画过一幅图,就是所谓的决策权数函数(decision weighting function),又被称为价值函数。

这种价值函数的图形有三个特点:参照依赖(Reference Dependence)、损失规避(Loss Aversion)和敏感度递减(Diminishing Sensitivity)。其中损失规避这一条,体现在图形上时,就表现为价值函数在收益象限是凹曲线,在损失那个象限则是凸曲线。这意味着同样的改变,人们对损失敏感得多,而对收益相对而言则更为“麻木不仁”一些。

Kahneman和 Tversky认为,如果一个事件由多个元素组成,那么人们不会先把各个元素综合起来作为一个整体考虑收益损失。符合一般人直觉的做法是,分别权衡各个元素带来的收益损失,然后把最后的各项收益损失相加,再作出决定。值得一提的是,Kahneman在这一大方向上的一系列研究也让他在2002年获得了诺贝尔奖。

在他莫昔芬这个例子中,假如人们根据这个药物的整体效果来考虑收益,那么考虑到服用他莫昔芬的综合结果是让罹患绝症风险降低,总收益为正,价值函数会落在收益的区间(绿线标注之处),人们会倾向于愿意服用。

但是,大部分人会把他莫昔芬的效果与副作用分开来考虑,这时候就倾向于低估降低乳癌风险的收益(红线处),而高估升高子宫癌风险这一副作用带来的损失(蓝线处),最后把两项收益与损失一加,感觉上觉得得不偿失,结果倾向于不服用。

五、风险厌恶是有生理原因的吗?

经济学家能观察到公众的行为特征,但却没法子解释为什么公众会出现这样的行为特征。他们告诉我们,我们对损失比对绝对值一样的收益要在意得多;却没法告诉我们,究竟是什么造成了我们这种敏感度的不平均变化?

那些拒绝他莫昔芬的高风险人群,难道研究者没有和她们解释清楚服用这种药总体是利大于弊吗?并非如此。但即使理性上知道是有好处的事情,有时候做起来还是 “知易行难”。对此我们通常会简单地归咎于自己的感性战胜了理性。那么现在问题来了:究竟情感是个什么东西?它又是怎么产生的?为什么情感要妨碍我们做对自己有利的事呢?

这些问题曾被古往今来的无数人从各个角度一再探讨,角度比较新颖的一次探索发生在2005年,普林斯顿的经济学家Cohen决定采用神经学手段来研究这些问题[6],他期待通过扫描进行决策时的人大脑活动状况,逐步展现人类作出非理性决策的全过程细节。主要技术是用正电子发射x线断层扫描(PET scanning)以及功能性磁共振成像扫描(fMRI)技术来观察脑部的活动。尤其是fMRI技术,因为它可以在不需注射任何药剂的情况下观察大脑局部血氧浓度的变化,故此近年来此项技术的应用尤为广泛。但需要注意的是,fMRI的研究结果只能说明脑部某个区域的活动与某种行为反应之间存在着关联性——正相关或者负相关——这种关联性本身还不足以作为因果关系的判断。

Cohen做了一个被称为“最后通牒博弈(Ultimatum Game)”的实验。实验中两人一组,每组被给予一笔款项来分配,其中一个人是提案者,负责提出分配方案,另一个人则是决定者,负责决定是否接受提案者的方案。假如决定者同意,那么就照此方案进行分配;假如决定者反对,那么提案者和决定者两个人就都什么也得不到。

理性分析的话,只要提案中给了那个决定者一点点钱,他就应该同意。毕竟,一点总比没有强。但实验中,如果决定者被分配的部分低于20%,大部分的人都选择拒绝,宁可两人全都一无所获。为了排除这样的决定是因为那些钱太少而吸引力不够的缘故,研究者逐渐升高了测试所用的总款项。结果发现当决定者觉得自己受到不公平对待时,有时甚至连高达决定者一个月收入的款项也被放弃了。

这种拒绝的产生很可能是受到情感的驱动:也许是对于不公平分配方案感到的愤怒,也许是想到能惩罚试图占便宜的另一方——毕竟那一方也同样一无所获——带来的喜悦。

无论如何,重要的是研究者发现了在此决策过程中相当活跃的两个脑部区域,一个是大脑前额叶皮层(prefrontal cortex),一个则是脑岛叶(Insula)。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

六、我们那堆砌而成的大脑

目前被主流学界广泛接受的观点是这样,我们的大脑与其说是一个密不可分的整体,不如说是由一个个模块组合而成的一个联邦。大脑从内到外的各部分基本上是按照进化先后顺序排列的,内部的是较为原始而古老的部分,外部的则是更近的年代才进化出的较高级复杂的模块。大脑各个模块相对独立地各自为政,做出自己的决策之后才开始彼此沟通,因此常常出现多个模块面对同一个问题做出不同决策的状况。而我们最终的决定与行动则取决于各个模块间沟通(或说打架)之后的最终结果,哪个模块取得了最大的话语权,我们就听哪个模块的。

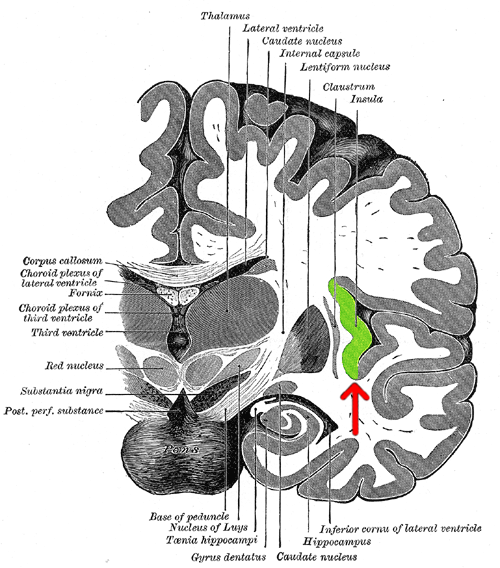

在Cohen的实验里活跃的大脑前额皮层就位处于大脑最前端,属于比较靠后才进化的部分。大脑皮层与自我控制以及推理预期相关,当我们需要评估未来的收益时,大脑皮层就会活跃起来。而脑岛叶则缩在大脑两侧较靠里的位置,是更早之前就存在的部分。这张大脑剖面图上绿色部分就是脑岛叶。脑岛叶与我们的情感联系得较为紧密。当人们产生反感或是痛苦这类负面感受时,脑岛叶的活动就比较活跃。

Cohen的实验显示,当脑岛叶的活动活跃程度超过大脑前额叶皮层时,分配方案更多地被拒绝了,显示出这个拒绝决定中带着强烈的情感反应。

我们很容易就可以看出拒绝这个决策的不理性所在:它放弃了唾手可得的利益,看起来也不能带来明显的远期收益。但是,为什么形成这种决策的机制会在我们的脑里保留下来呢?

一种推测是这样的,在远古时期,大部分人都只与自己身边的一个小圈子打交道,因此当时的人与同一个人重复打交道的几率很高。假如一个人在面临不公平待遇时会立即显示出强烈的负面情绪反弹,那么就会迫使与他打交道的人从长期考虑,尽量公平地对待他。也就是说,这种情感反应有助于一个人在古代那种狭小的社交生活圈里得到更多的好处,从而生活得更好。但在当今世界环境下,我们有更为广阔的交际圈,与一个人的打交道机会可能仅此一次,假如不抓住这个机会为自己谋求最大利益,就变成了一种不理性的行为。

经济学家们最后得出结论,决策的理性与否,与你大脑中的前额叶皮层以及脑岛叶的活动量密切相关。而经济学理想模型中的那种真正理性的人,就是大脑中只有前额叶皮层,没有脑岛叶的人。[7]

在我们的大脑中,前额叶皮层也不是完美无缺的终极武器,它这个负责高等认知能力(higher cognitive faculties)的模块是有局限性的。最大的局限就在于它一次只能处理一项主要任务。于是,当出现多任务并行的需要时,另一些大脑内部更为古老的模块就会参合进来帮忙。包括脑岛叶在内的这些古老模块与我们的情感活动紧密相关。它们曾在漫长的进化过程中给我们提供了很高的适应性,但因为近几百年来我们生存环境的急剧变化,古老年代的最优适应反而变成了当今情境下的不适应。

今天,我们的脑内同时有着两套并行的机制:一套与我们的情感唤起相关,它可以对突发事件做出自发而模式化的快速反应,但是这种反应因为只有几种有限的预设模式而缺少弹性。另一套则反应比较迟缓,也不能同时对多个事件做出反应,但却有着较好的灵活性因而可以适应更多的复杂状况。

一边是快速与有限的反射,一边是迟缓但普适的反应。通常,当我们遇到某一难题时,第一套机制将立即给出直觉性的回应,第二套机制随后审视并试图修改第一套机制给出的答案。这两套机制彼此竞争后达到的平衡结果决定了我们的最后行动。

绕得有点远了,还是让我们回到最初的那两种药物上来吧。我一直在思考怎样能帮助那些迷惑不解的他莫昔芬研究者推广他们的明星药物。也许在关于他莫昔芬的疗效介绍之后,再多加一段关于我们的非理性大脑的介绍能稍稍改善这种状况?或许当我们真正意识到我们的非理性的那一刻,才是我们的理性在脑内夺回控制权的开始。

【完】

参考资料:

[1]. Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL, Cronin WM, Cecchini RS, Atkins JN, Bevers TB, Fehrenbacher L, Pajon ER, Wade JL 3rd, Robidoux A, Margolese RG, James J, Runowicz CD, Ganz PA, Reis SE, McCaskill-Stevens W, Ford LG, Jordan VC, Wolmark N; for the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project. Update of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 Trial: Preventing Breast Cancer.

Cancer Prev Res (Phila Pa). 2010 May 6.

[2]http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=113243

[3]http://www.medscape.com/viewarticle/720563

[4] Fagerlin A, Zikmund-Fisher BJ, Nair V, Derry HA, McClure JB, Greene S, Stark A, Hensley Alford S, Lantz P, Hayes DF, Wiese C, Claud Zweig S, Pitsch R, Jankovic A, Ubel PA. Women’s decisions regarding tamoxifen for breast cancer prevention: responses to a tailored decision aid .Breast Cancer Res Treat. 2010 Feb;119(3):613-20.

[5]Robert Frank《牛奶可乐经济学2》

[6]Cohen, J.D. 2005. The vulcanization of the human brain. Journal of Economic Perspectives 19(4):3-24.

[7]黛安娜。科伊尔《高尚的经济学》

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

第一个帖子简述乳腺癌的药物预防

第二个帖子简述经济学中的行为学问题、博弈论问题

第三个帖子介绍相关的脑科学知识

能将多种不同学科知识融汇在一个主题下,实在是佩服呀!

负责任的流行病学家其实还是不敢那么轻易下结论的,特别是在有潜在的推销药物的嫌疑时候。另外,不可能要求每个人都绝对地“理性”,况且个体层面的因果关系和群体的平均水准也许完全不是一回事情。

谨慎不是坏事。

但是有一点不认同:我不认为理性认知比情感认知更“高级”,虽然理性认知是人类智慧的结晶,但它并不能适应纷繁复杂的现实情况,而经过修炼的情感认知力对临场的感知和判断力比单纯的理性要高明得多,当然可以说这是一种更高级的“理性”,说“情商”也可。

确实用得不好。

客观描述应该是:第一,理性认知的部分比较晚才进化出来。

第二,人类大脑与很多动物大脑相比,掌管理性认知这部分明显较大。

“高级”这个词语可说有歧义,实际上想描述的原本是这样的概念。

认为人的脑可以分为三个部分:爬虫脑、动物脑(哺乳脑),人脑,也是按照进化的顺序相继排列的。

大家熟悉的人脑形状有点容易误导人。作为一个无处不在的图像符号,其最显著的形貌,那厚实的、裂开的脑,已逐渐成为人类思想无穷潜力的标志,甚至是人类统治这星球的当然手段。然而,它与逗笑的缠头巾的相似之处也是显而易见的,在有记载的大部分历史中,它的待遇就是如此。

一直到17世纪,解剖学家都还是将脑迂回曲折的表面描绘成一大片无特征的皱褶,随机的样子很像小肠的折叠。在对其用途经过一番苦苦思索之后,他们下结论说,这些皱褶的功用无非是产生鼻涕,由大脑从鼻窦中挤出,再就是产生眼泪,通过眼睛排出。只是到了最近150年中,科学家才开始察知那些皱褶里到底在发生什么,才开始了解它们仿佛在最近100万年里取得的快速进化,无疑是达尔文的世界中最令人惊叹的成就。回头来看,人脑乃是适应的胜利,它无论在大小还是声誉上都如此出色,以致一直到此前不久,它还成功地隐藏着其与所有哺乳动物的脑相同的部分,而这些相同部分还相当多。

哺乳动物的脑主要有脑干、小脑和前脑三部分。脑干里安置着身体的基础设施。它监控和调节无意识的生理过程,如呼吸、血液流动、消化和腺体分泌。它由延髓(即脊髓的延伸),一个称作脑桥的结节和一段称为中脑的短短的连接物组成。小脑则位于这个组合之后,而且名副其实。它外部有条纹,由两个半球组成(至少灵长类是如此),垂挂在前脑悬臂状的后庭的下方,像个马蜂窝。虽然小脑的作用还没有完全弄清楚,但人们相信它是肌肉精细操控的“自动导航员”。如果最近的研究正确,那么它还参与了短期记忆、专注、冲动控制、情绪、认知和未来计划等活动。研究者怀疑,它也许是某种备用单元,一个后备大脑。失去小脑,虽然谁也不愿如此,却不是致命的。脑的其余部分似乎能够补偿。然而,前脑却是必不可少的。就是因为它,人才得以成为人,才会去搜寻天才、犯罪性或者精神错乱的解剖学位置,而搜寻就是从那里开始的。

对于前脑,神经学家似乎有不同意见。有人把它看作两个互补却又时常竞争的半球,是理性和冲动的不稳定联合。另一些人则把这同样的内心挣扎归因于一个冷脑和一个热脑,整个脑是冷静计算的来源,而称之为边缘系统的一群套叠器官,则引发了热切的本能和欲望。左脑一右脑二分法起源于20世纪60年代,当时神经外科医生对严重癫痫的病例采取的办法是切断胼胝体,即两半球之间赖以通讯的纤维束。在大多数情况下,癫痫不再发作,而病人则遗留下奇怪的分裂人格。热脑和冷脑的概念出现得更早一些,它反映了一个信念,即较高级的功能,特别是智力,在字面上和比喻意义上都处于较低级的功能之上。正如我们期望理性应能控制激情,厚实的大脑包覆着边缘器官——丘脑、下丘脑、海马回和杏仁核——并且,在正常情况下,支配它们。一些心理学家喜欢把嵌入的边缘系统称为爬虫脑,他们发明这个名称又是为了向麦迪逊大道和好莱坞推销自己罢了。他们说,冲动的动物脑,寻求的是支配、安全或食物,它需要立刻得到一切——从一杯圣代冰激凌到一辆运动型多功能车,极少考虑可行性或后果。没有那个冷的、理性脑的介人,爬虫脑会十分不合理地要求得到它渴望的东西。

我们是否真的拥有两套心智,还远远没有得到证实。但是不容否认的是,每一个心灵都一直在经历着理智与情感、冲动与犹豫、短期策略与长期计划的冲突。意识脑努力控制无意识脑,使无名的恐惧和焦虑平静下来。但是如果说人,也就是说人脑,或热或冷,可以用一种驱动力来概括其特点的话,那就只能是好奇心。好奇心使人脑得以解释宇宙中几乎所有的事物,而值得注意的例外则有两个——宇宙和它本身。

是什么使人脑与动物脑,与真实的爬行动物脑区分开来?一个因素是脑的尺寸,因而是它的表面积。但是人们后来看到,尺寸并不决定一切。例如,象脑约为人脑的4倍,而蓝鲸脑已几近人脑的6倍。自然,它们都比不上人类的40:1的体重与脑重的比率,但如果比率是那么紧要的话,则卑下的田鼠,挟8:1的体重与脑重比,当坐哺乳纲的头把交椅。虽然就大脑的思考部分,即它的外壳层而言,人脑比鼠脑厚4倍,表面积更是大了400倍,但是人鼠之间的差别比单纯尺寸所能解释的还要大上好几个数量级。比起尺寸来,大脑的分化要重要得多。正如亚历山大城的医生埃拉西斯特拉图斯(Erasistratus)在公元前4世纪所猜测的,优势在于皱褶,人脑的皱褶比任何动物都要发达。

天才与普通人的脑皱褶有所不同吗?这种可能性已经困扰了研究者一个半世纪之久,直到现在还有支持者。这些皱褶虽然不是天才的解剖学基础的唯一候选者,却很容易成为首选,因为,与古代解剖学家的记录不同,它们并不是完全随机的。而哪里有花样,人们就假想哪里存在意义。要理解这些花样,你不需要有医学学位和一本《格雷氏解剖学》(Gray"s Anatomy)。相反,只要一幅草图就够了。

由医药至金融至心理再回归医学,莫非MM就是传说中的.....

![]()

![]()

![]()

![]()

这个decision weighting function在分析股民心理上绝对有用,再结合一下群体行为的特点,岂不是要把小散的心思全摸透了?!

呃,稍等,好像我也是小散![]()

![]()

![]()

![]()

感觉这种说法有问题,任何需要说服对方的事业,都不能完全诉诸理性的计算,而是要上升到感情的诉求,对这种人性非理性的理解,才是更高的理性

以前网上有一个热贴,一名年轻女子发贴询问怎么才能找到有钱的丈夫。而一名华尔街的银行家回贴说,大意是鉴于你的美貌不断贬值,所以娶你不如租你。这个银行家的回答从理性角度完美无缺,可是在现实的感情世界里,这个银行家很可能和这个女子一样是一个失败者,他也许会是一个一流的银行家,可却是一个九流的爱人。